Sujet : Protection des héliports sur toit dans la lutte contre l’incendie

| Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Normes |

|---|---|

| Numéro de document : | CI 305-002 |

| Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |

| Numéro d’édition : | 01 |

| Numéro du SGDDI : | 15232807-v5 |

| Date d’entrée en vigueur : | 2019-10-13 |

Table des matières

- 1.0 Introduction

- 2.0 Références et exigences

- 3.0 Contexte

- 4.0 Caractéristiques physiques générales de l’aire de prise de contact et d’envol (TLOF) associées à la protection contre l’incendie

- 5.0 Matériaux de construction de la surface de la TLOF et résistance au feu

- 6.0 Points d’entrée et de sortie de l’héliport

- 7.0 Systèmes fixes d’extinction à mousse

- 8.0 Résumé

- 9.0 Gestion de l’information

- 10.0 Historique du document

- 11.0 Bureau responsable

- Appendice A — Éléments Pertinents de la Partie III – Sous-partie 5 – Règlement de l’aviation canadien

- Appendice B — Éléments Pertinents de la Partie III – Sous-partie 5 – RAC Normes

- Appendice C — Éléments Pertinents de la norme NFPA 418 – Normes sur les héliports – édition 2016

- Appendice D — Extrait du compte rendu de Structures 2008 : Cross Boarders ©

- Appendice E — Méthodes d’essai normalisées de l’ ASTM acceptables pour l’aluminium

- Appendice F — Attentes relatives aux paramètres d’essai des solutions moussantes

1.0 Introduction

- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni ne peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales. Dans certains cas, des recommandations ou des pratiques exemplaires sont proposées.

1.1 Objet

- 1) Ce document a pour objet de réitérer les normes relatives aux héliports concernant la protection des héliports sur toit dans la lutte contre l’incendie énoncées dans la norme 325 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et d’apporter des éclaircissements sur les caractéristiques de conception matérielle d’un héliport sur toit.

- 2) Des conseils sont présentés concernant la conception et la composition des surfaces des héliports sur toit et la structure de soutien au regard de la protection contre l’incendie.

- 3) Cette CI présente également des conseils sur les moyens acceptables de protection d’un héliport sur toit contre l’incendie et la manière de mettre à l’essai ces moyens afin de vérifier leur conformité aux normes.

1.2 Applicabilité

- 1) Ce document s’applique à tous les concepteurs et exploitants d’héliports canadiens, au personnel central et régional de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), et aux exploitants d’hélicoptères qui fréquentent des héliports certifiés.

1.3 Description des changements

- 1) Sans objet.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :

- a) Loi sur l’aéronautique (L.R., 1985, ch. A-2);

- b) Partie III, sous-partie 5 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Héliports;

- c) Norme 325 du RAC – Normes sur les héliports;

- d) Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) – Normes et pratiques recommandées internationales – Annexe 14, volume II – Héliports;

- e) National Fire Protection Association (NFPA 30) – Flammable and Combustible Liquids Code, édition de 2018;

- f) National Fire Protection Association (NFPA 99) – Health Care Facilities Code, édition de 2018;

- g) National Fire Protection Association (NFPA 418) – Standard for Heliports, édition de 2016;

- h) TP 2586 – Héliports et héli-plateformes – Normes et pratiques recommandées, 3e édition

- i) Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni (AAC R.-U.) – CAP 437 – Standards for offshore helicopter landing areas;

- j) AAC R.-U. – CAP 1264 – Standards for helicopter landing areas at hospitals.

2.2 Documents annulés

- 1) Sans objet.

- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

- a) Aire d’atterrissage d’urgence – Désigne une aire où un atterrissage ou un amerrissage inévitable peut être effectué avec un espoir raisonnable qu’il n’y ait aucune blessure ni aucun dommage à des biens à la surface.

- b) FATO – S’entend de l’aire d’approche finale et de décollage, laquelle consiste en une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d’approche d’un hélicoptère jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage.

- c) Héliport surélevé – Héliport se trouvant à plus de 75 centimètres (cm) au-dessus du niveau normal du sol. Aux fins de la protection contre l’incendie, « surélevé » s’entend des héliports situés sur une structure comme un garage de stationnement (bâtiment qui n’est pas occupé) et non sur une surface surélevée intégrée à une colonne ou à un socle reposant sur le sol.

- d) Héliport sur toit – Aux fins de la protection contre l’incendie, un héliport sur toit désigne tout héliport, ou partie de celui-ci, bâti sur ou au-dessus d’une structure (bâtiment) occupée par des personnes.

- e) H1, H2, H3 – Classifications des surfaces d’approche et de décollage d’héliport liées aux obstacles rencontrés dans l’environnement et l’accessibilité de zones d’atterrissage d’urgence. La classification indique les exigences de rendement des hélicoptères utilisant l’installation.

- f) Moyen d’évacuation s’entend d’une voie continue d’évacuation permettant aux personnes qui se trouvent à un endroit quelconque dans un bâtiment ou dans une cour intérieure de sortir vers un bâtiment distinct, une voie de circulation publique ou un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant un accès à une voie de circulation publique. Les moyens d’évacuation comprennent les issues et les accès à l’issue. (Code national du bâtiment du Canada, édition de 2010 et Code national de prévention des incendies, édition de 2019)

- g) Non combustible – Matériau qui, sous la forme dans laquelle il est utilisé et dans les conditions prévues, ne prendra pas feu, ne brûlera pas, n’entretiendra pas la combustion ni ne dégagera de vapeurs inflammables lorsqu’exposé au feu ou à la chaleur. (NFPA 418, paragraphe 5.4.1.1(1))

- h) Non poreux – Matériau étanche au combustible qui empêche toute fuite et assure le confinement.

- i) Réservoir de stockage – Aux fins de stockage de liquide inflammable, de gaz comprimé ou de gaz liquéfié, tout contenant ayant une capacité liquide supérieure à 230 L (60 gallons US) et dont l’installation prévue est fixe. (NFPA 30, paragraphe 3.3.52.6)

- j) TLOF – S’entend de l’aire de prise de contact et d’envol, laquelle consiste en une aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol.

- k) VTOSS – Vitesse de sécurité au décollage pour les giravions de catégorie A. La vitesse à laquelle l’hélicoptère peut monter à au moins 100 pi/min avec un moteur inopérant.

- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :

- a) AAC : Autorité de l’aviation civile (du Royaume-Uni)

- b) ASCE : American Society of Civil Engineers

- c) ASTM : American Society for Testing and Materials

- d) DIFFS : Deck integrated firefighting system (systèmes d’extinction d’incendie intégré à l’héliplateforme)

- e) MEH : Manuel d’exploitation d’héliport

- f) NFPA : National Fire Protection Association

- g) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale

- h) RAC : Règlement de l’aviation canadien

- i) RMS : Ring-Main System (circuit principal en boucle) (comme solution de rechange au DIFFS ou FMS dans une installation existante)

- j) SSF : Système de surveillance fixe

- k) TCAC : Transports Canada, Aviation civile

3.0 Contexte

3.1 Normes de protection contre l’incendie axées sur le rendement

- 1) En 1999, à l’issue de plusieurs années de consultation auprès des intervenants de l’industrie, TCAC adoptait de nouvelles normes volontaires axées sur le rendement pour les héliports, une importante mise à jour par rapport aux normes prescriptives beaucoup plus anciennes régissant les héliports et aux pratiques recommandées dans la publication de Transports Canada (TP) 2586. En juin 2007, la sous-partie 305 du RAC et les normes connexes sur les héliports énoncées dans la norme 325 du RAC entraient en vigueur. Le nouveau règlement reconnaissait le caractère particulier des héliports, instituant une structure distincte de celle du règlement sur les aéroports certifiés (sous partie 302 du RAC). Des mises à jour et des améliorations importantes ont été apportées sur le plan de la protection contre l’incendie, notamment concernant les héliports sur toit.

- 2) Le Canada, en sa qualité de partie à la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago, a l’obligation de se conformer aux normes internationales ou d’élaborer ses propres normes correspondant à la pratique internationale. Les normes et pratiques recommandées internationales énoncées dans l’Annexe 14, volume II, de l’OACI sur les héliports visent principalement les opérations de sauvetage et de lutte contre les incendies dans l’aviation.

- 3) Au Canada, la notion de protection contre l’incendie, englobée de façon plus générale dans les « opérations de sauvetage et de lutte contre les incendies », dépasse les exigences en la matière de l’aviation et intègre les normes minimales du code du bâtiment et du code de prévention des incendies, particulièrement pour les héliports sur toit qui sont construits sur des bâtiments occupés. Les normes canadiennes relatives à la protection contre l’incendie aux héliports sur toit respectent les nombreuses normes et les principes énoncés dans NFPA 418, c’est pourquoi la présente CI fait souvent référence à cette norme. Toutefois, il existe plusieurs différences par rapport à la NFPA 418 en plus d’autres normes qui ont été ajoutées et qui sont expliquées dans la présente CI.

- 4) La norme 325 du RAC comporte deux volets : elle prévoit des normes prescriptives au besoin, généralement pour établir une référence minimale correspondant aux paramètres de sécurité reconnus, habituellement associés à la protection contre l’incendie, et des normes objectives lorsqu’il existe plusieurs façons d’atteindre l’objectif normatif requis. Ces normes représentent les exigences minimales et, si une norme plus élevée est exigée par les services d’incendie locaux, il convient d’observer cette norme plus élevée. L’article portant sur la protection contre les incendies (325.46) de la norme 325 du RAC visait à établir un point de départ minimum pour la protection des bâtiments contre les incendies, pour que les concepteurs et les constructeurs d’héliports n’aient pas de mauvaises surprises onéreuses après la réalisation des travaux.

4.0 Caractéristiques physiques générales de l’aire de prise de contact et d’envol (TLOF) associées à la protection contre l’incendie

- 1) Certaines normes générales applicables à tous les héliports surélevés ou sur toit (aux fins de protection contre l’incendie), notamment :

- a) le système de drainage de la TLOF ne doit pas permettre aux liquides inflammables d’atteindre les aires d’attente des passagers, les points d’accès, les escaliers, les cages d’ascenseur, les rampes d’accès, les trappes ou les autres ouvertures;

- b) la TLOF doit être entourée d’un bac périphérique pouvant contenir 100 p. 100 de la quantité maximale de carburant que peut transporter le plus gros hélicoptère pour lequel l’héliport est certifié;

- c) un rebord surélevé entoure la TLOF pour contenir les déversements de carburant, ce rebord ne devant pas avoir plus de 7,5 cm de hauteur.

- 2) Pour satisfaire à l’exigence de contenance de 100 p. 100 de la quantité maximale de carburant, une rigole étanche doit entourer complètement le périmètre extérieur de la TLOF ou de l’aire d’approche finale et de décollage (FATO) (si cette dernière est plus grande physiquement et fournie). Le bac peut être jumelé à la rigole pour aider à contenir, à diriger ou à retenir le carburant. Le bac, dont le rebord ne doit pas excéder 7,5 cm de hauteur, peut être employé le long des côtés d’une TLOF ou d’une FATO qui n’est pas munie d’une rigole intégrée à une légère pente de la surface de la TLOF pour diriger le carburant vers un endroit précis.

- 3) La plupart des installations sur toit comprennent des conduits d’évacuation sous la surface de l’héliport ainsi qu’un réservoir de collecte qui peut contenir un séparateur eau-carburant. Un réservoir de collecte n’est pas obligatoire si la rigole ou les conduits d’évacuation sont conçus pour maximiser la contenance du carburant. Bien qu’elle ne soit pas une exigence en vertu du RAC, l’exigence relative au réservoir de collecte et/ou au séparateur peut être dictée par la réglementation environnementale en vigueur dans la région. Cette exigence de contenance de 100 p. 100 vise à assurer que le carburant (en feu ou pas) ne puisse atteindre le toit du bâtiment sous la surface de l’héliport. La rigole doit être suffisamment large et avoir la même hauteur que la surface de la TLOF ou de la FATO afin que le carburant ne puisse en déborder ni éclabousser à l’extérieur. Il est possible d’installer un couvercle perforé pour couvrir la rigole, particulièrement dans les zones des rampes d’accès, des escaliers, des points d’accès, etc.

Remarque : L’exigence de contenance de 100 p. 100 du carburant (au moyen d’une rigole étanche) avec ou sans bac périphérique ne figure pas dans la norme NFPA 418. Cette exigence relève du RAC et elle est conforme aux normes internationales reconnues.

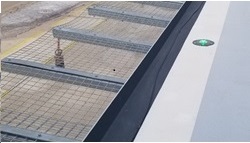

Photos fournies par C. Baillie

Rigole pour contenir le carburant sur le bord extérieur de la TLOFPhotos fournies par C. Baillie

Rigole pour contenir le carburant sous un couvercle perforé jumelé à un bac dont le rebord a 2 cm de hauteur

4.1 Normes de protection contre l’incendie propres aux héliports sur toit

- 1) Le texte qui suit énonce certaines des normes visant précisément les héliports qui se trouvent sur le toit de structures occupées :

- (a) les poutres structurales principalesNote de bas de page 1 qui risquent d’être exposées aux déversements de carburant doivent avoir un indice de résistance au feu d’au moins 2 heures;

- b) la TLOF doit être inclinée de manière à ce que l’écoulement soit dirigé loin des aires d’attente des passagers, des points d’accès, des escaliers, des cages d’ascenseur, des rampes d’accès, des trappes et des autres ouvertures non conçues pour l’écoulement;

- c) la surface de la TLOF doit être construite avec des matériaux non combustibles et non poreux.

- 2) Par le passé, les héliports sur toit étaient construits en béton (renforcé), en acier ou en combinant ces deux matériaux. Le béton et l’acier, par leur nature, sont considérés être des matériaux non combustibles et non poreux, c’est pourquoi aucune classification de résistance au feu n’est fournieNote de bas de page 2. La section 5.0 fournit des renseignements plus détaillés sur les matériaux acceptables pour les surfaces d’héliport et la construction des structures de soutien.

- 3) La plupart des TLOF sur toit ont une pente inclinée entre 0,5 et 1,0 p. 100 (la pente maximale autorisée par la norme est de 2 p. 100) pour favoriser le drainage du carburant et la surface peut comporter des rainures. Même si la surface de la TLOF est inclinée et rainurée, l’exigence relative à la rigole ou au bac, ou à une combinaison des deux, encerclant complètement la TLOF, décrite à la section 4.1, doit être respectée. Un réservoir de carburant d’un hélicoptère qui se rompt peut éclabousser du carburant dans les airs et sur une surface inclinée à un ou deux pour cent (sans rigole ou bac).

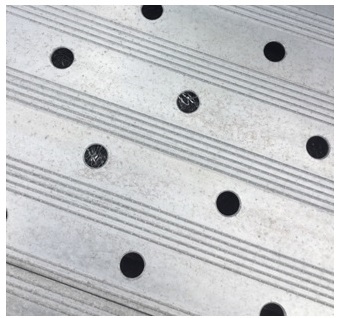

- 4) Des matériaux non poreux désignent des matériaux qui ne fuient pas (qui sont étanches au carburant); il est impératif que le carburant soit contenu. Par conséquent, les matériaux de jointoiement utilisés entre les joints de surface ou entre les différents matériaux doivent également être non combustibles et non poreux. Le carburant ne doit pas s’infiltrer vers la structure de soutien ou le toit situé sous la surface de l’héliport. Un système ignifuge passif formé d’une surface perforée ou rainurée qui, dans l’éventualité d’un déversement de carburant d’un réservoir d’hélicoptère, serait en mesure d’évacuer une quantité importante de carburant imbrûlé, d’eau ou de mousse, et serait étanche, constituerait une structure de surface acceptable.

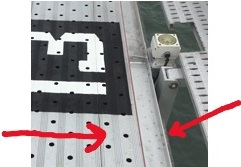

Photos fournies par C. Baillie

Profil latéral du système ignifuge passifPhotos fournies par C. Baillie

Profil supérieur du système ignifuge passif - 5) L’objectif ultime consiste à faire en sorte que tous les héliports sur toit certifiés sont construits au moyen de matériaux non combustibles et non poreux. Si un matériau utilisé pour la surface de la TLOF (d’un héliport certifié existant) n’est pas par nature incombustible ou s’il ne répond pas aux normes de mise à l’essai reconnues énoncées à la section 5.0, alors la structure de soutien de l’héliport doit avoir un indice de résistance au feu d’au moins 2 heures. Pour ce faire, les matériaux utilisés pour construire la structure doivent afficher un indice de résistance au feu de 2 heures ou il faut recouvrir la structure de soutien d’un matériau qui affiche cet indice de résistance au feu. L’objectif visé consiste à rendre la surface de l’héliport résistante au feu, ou la structure de soutien résistante à toute défaillance qui pourrait causer l’affaissement de l’hélisurface, et de permettre aux occupants d’évacuer le bâtiment sous l’héliport. Cette exigence figure dans le code du bâtiment et le code de prévention des incendies. S’il est possible de répondre à cette condition, alors il pourrait être envisageable de modifier les normes ou de juger qu’il existe un niveau de sécurité équivalentNote de bas de page 3. (Les inspecteurs régionaux d’aérodromes pourraient contribuer à ce processus.)

- 6) Si la surface n’est pas considérée comme étant non combustible (répond aux normes de mise à l’essai approuvées) et que les structures de soutien de la TLOF ou de la FATO n’ont pas un indice de résistance au feu de 2 heures, alors une exemption propre au site peut être considérée si d’autres facteurs d’atténuation des risques ont été mis en place, comme une surface de toit de classe A (indice de résistance au feu de 2 heures) sous l’héliport. L’exemption ne sera considérée que pour les héliports existants et elle ne pourra pas s’appliquer à de nouvelles constructions d’héliports sur toit. L’exemption ne doit pas servir à des fins de non-conformité d’une première certification. L’exemption nationale visant cette option n’a pas été renouvelée et est échue depuis le 15 mars 2019. Lorsqu’un niveau de sécurité équivalent est respecté, le processus précisé dans l’ IP 302-001 sera suivi. Sinon, un processus d’exemption complet sera applicable lorsqu’un niveau de sécurité équivalent n’est pas nécessairement respecté.

5.0 Matériaux de construction de la surface de la TLOF et résistance au feu

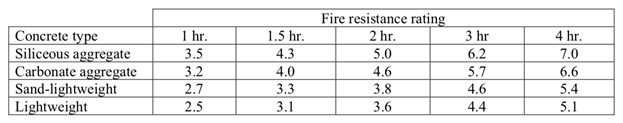

- 1) Tel que mentionné précédemment, par le passé, les héliports sur toit étaient construits en béton (renforcé), en acier ou en combinant ces deux matériaux. Le béton et l’acier, par leur nature, sont considérés être des matériaux non combustibles et non poreux, c’est pourquoi aucune classification de résistance au feu n’est fournieNote de bas de page 4. L’appendice C présente un extrait d’une étude réalisée par l’American Society of Civil Engineers (ASCE). L’ ASCE a examiné divers mélanges de béton sur le plan de la durée et de l’épaisseur pour en déterminer la résistance au feu. La plupart des héliports sur toit en béton au Canada ont été construits pour supporter les hélicoptères Sikorsky série 76, Bell séries 212/412 ou AW 139. Selon l’étude, même un mélange de granulats siliceux de cinq pouces d’épaisseur serait considéré comme un matériau non combustible et afficherait un indice de résistance au feu de 2 heures. Les héliports au Canada sont habituellement construits à l’aide d’une combinaison d’acier (pour l’infrastructure) et de béton, donc, étant donné la présence de l’acier, il peut être difficile de calculer l’épaisseur réelle du béton et son temps de résistance au feu. Les normes sur les héliports du RAC exigent seulement que la surface de la TLOF soit non combustible et non poreuse. Le mélange de béton et l’épaisseur de la couche des héliports sur toit en béton conçus pour tous les hélicoptères devraient faire l’objet d’une vérification afin de confirmer que le matériau n’est pas combustible.

- 2) Ces dernières années, les héliports sur toit ont été construits en utilisant un alliage d’aluminium comme matériau de surface. Bien que cette technique soit relativement nouvelle pour les héliports sur toit au Canada, elle est utilisée depuis de nombreuses années pour concevoir et construire les héliponts extracôtiers. L’alliage d’aluminium comporte de nombreux avantages, comme une réduction importante du poids et des délais de construction, qui rendent cette option rentable. L’Aluminium Association des États-Unis a mis à l’essai les alliages AA-6061 et AA-5083 conformément à la méthode ASTM E 136. (Voir l’appendice E – Méthodes d’essai normalisées de l’ ASTM acceptables pour l’aluminium.) Ces alliages répondent aux exigences précisées dans la norme NFPA 418 et sont considérés non combustibles. Les alliages européens équivalents, comme AA-6082, AA-6005 et AA-6063, affichent les mêmes propriétés que l’AA-6061. L’essai équivalent canadien est CAN4-S114-M80, Standard Method of Test for Determination of Non-Combustibility in Building Materials (méthode d’essai normalisée pour la détermination de l’incombustibilité des matériaux de construction). Tout concepteur ou constructeur voulant utiliser un alliage d’aluminium pour la surface de la TLOF ou de la FATO serait tenu de fournir une attestation d’une méthode d’essai normalisée et de vérification indiquant que les matériaux utilisés ont été confirmés par essai comme étant non combustibles. Tous les alliages d’aluminium ne sont pas automatiquement considérés comme non combustibles. Plusieurs concepteurs et constructeurs du monde entier construisent des héliponts et des héliports conformes à ces normes.

6.0 Points d’entrée et de sortie de l’héliport

- 1) Le paragraphe 325.46(2) du RAC énonce des normes à ce sujet visant précisément les héliports qui se trouvent sur le toit de structures occupées, notamment :

- a) la TLOF doit disposer d’au moins deux sorties;

- b) la plateforme d’atterrissage sur toit doit comporter au moins deux points d’accès rapide pour le personnel de lutte contre les incendies;

- c) sur les bâtiments dotés d’un système d’alarme incendie, un avertisseur d’incendie manuel doit se trouver à proximité de chaque sortie du toit;

- d) des panneaux d’interdiction de fumer doivent être érigés aux points d’entrée et de sortie de l’héliport.

- 2) Pour les besoins de cette norme, la passerelle principale ou la rampe d’accès à la TLOF ou à la FATO utilisée pour le transport des passagers, des patients et de l’équipement est considérée être l’un des deux points d’entrée ou de sortie requis. Bien que cela ne soit pas indiqué avec précision dans la norme 325 du RAC, le deuxième point de sortie devrait être situé à au moins 90 degrés du premier, angle mesuré à partir du centre de la TLOF. Les points de sortie doivent être éloignés l’un de l’autre, situés à une distance d’au moins 9,1 mètres (30 pieds); et deux sorties ne doivent pas être situées du même côté de la TLOF ou de la FATO (NFPA 418, articles 5.5.1, 5.5.2 et 5.5.3). Bien qu’il ne s’agisse pas d’exigences précises dans les normes canadiennes applicables aux héliports, elles sont recommandées en tant que pratiques exemplaires. Même si la définition du code du bâtiment pour les « sorties » est précise, en ce qui concerne les normes pour les héliports, les sorties sont simplement la sortie immédiate de la TLOF. Les codes du bâtiment locaux et national varient et plusieurs d’entre eux précisent des exigences additionnelles sur les sorties d’évacuation du toit (après la TLOF). À l’inverse, les codes peuvent disposer d’exigences inférieures relativement aux sorties d’évacuation des toits; elles sont habituellement régies par le taux d’occupation du bâtiment.

- 3) Tel que stipulé au paragraphe 325.25(3) du RAC, la surface de l’héliport doit être inclinée de manière à ce que l’écoulement soit dirigé loin des points d’accès et de sortie. Il n’est pas nécessaire de prévoir une pente pour la surface de l’héliport en présence d’un système ignifuge passif, tel que décrit à la section 4.1 (NFPA 418, article 5.3.3).

6.1 Protection contre l’incendie le long de la trajectoire d’approche et de départ

- 1) Le paragraphe 325.46(2) du RAC énonce des normes additionnelles à ce sujet visant précisément les héliports qui se trouvent sur le toit de structures occupées, notamment :

- a) aucun liquide inflammable,

- b) aucun gaz comprimé

- c) aucun gaz liquéfié ne doit être autorisé dans la trajectoire d’approche et de départ.

- 2) Bien que cette norme vise expressément les héliports sur toit, elle devrait également être appliquée aux héliports en surface et surélevés. Il convient de rappeler que l’objectif de cette norme est la protection des personnes et des biens au sol, et que cela est conforme à la définition d’une aire d’atterrissage d’urgence convenable et aux exigences établies par les normes NFPA 418 (article 4.3), NFPA 30Note de bas de page 5 et NFPA 99Note de bas de page 6. Afin de respecter ces exigences, si la situation se présente, il existe trois options : déplacer ou déposer les réservoirs de stockage, renouveler l’alignement de la trajectoire de la surface d’approche et de décollage, ou protéger les réservoirs (et leurs pipelines associés) contre les dommages éventuels.

- 3) Cette norme porte sur les réservoirs de stockage habituellement (et leurs pipelines associés) associés à l’installation d’héliport et à proximité de celle-ci (150 m). Elle ne porte pas sur les véhicules stationnés ou en transit, les canalisations souterraines, et les réservoirs de propane résidentiels et ceux pour barbecue.

- 4) Même si la norme n’établit aucune différence entre les classes (H1, H2 et/ou H3) des trajectoires d’approche et de décollage, des précisions sont nécessaires quant à l’intention de la norme et des distances devant être évaluées. Après des discussions tenues avec les commissaires aux incendies locaux, il s’en dégage que la disposition à l’effet de « protéger » les réservoirs qui contiennent des liquides ou des gaz inflammables ne fait pas de distinction entre le potentiel de dommages que créerait un incident au sol par rapport à un incident dans les airs. La norme sur les héliports (325.46(2)(h)) ne comprend pas de limites définies prescriptives, et malheureusement, tant le Code national de prévention des incendies que le Code du bâtiment du Canada que la norme NFPA ne comprennent aucuns critères utiles, donc une approche pratique qui repose sur le bon sens est nécessaire.

- 5) Dans le cas des héliports ayant des trajectoires d’approche et de décollage classées H1, H2 et/ou H3, les premiers 150 m (sous les trajectoires) à partir de la limite extérieure de la FATO et à l’intérieur des limites de la largeur précisée de la trajectoire d’approche et de décollage devront être libres de réservoirs de stockage (et leurs pipelines associés) ou toute autre pipeline en surface contenant des gaz inflammables, comprimés ou liquéfiés. La dimension de 150 m respecte la disposition 325.46(2)(h) et représente la partie la plus critique de la surface de trajectoire d’approche et de décollage. Cette dimension représente également la distance moyenne requise pour qu’un hélicoptère monomoteur puisse atteindre les zones d’atterrissage d’urgence situées plus loin le long du reste de la trajectoire d’approche et de décollage précisée. De plus, il s’agit de la distance moyenne nécessaire pour qu’un hélicoptère multi moteur effectuant un profil de départ de catégorie A atteigne sa vitesse VTOSS. La longueur de 150 m correspond à la distance d’évaluation requise pour l’éclairage et le balisage des obstacles, donc il devrait être relativement facile de l’ajouter au processus d’évaluation.

- 6) Au-delà de 150 m, les trajectoires d’approche et de décollage classées H1 ne nécessitent pas une évaluation additionnelle pour l’emplacement des réservoirs de stockage (et leurs pipelines associés) puisqu’il est présumé que l’hélicoptère multi moteur devrait pouvoir régler les urgences et s’envoler sans heurter les réservoirs de stockage en surface. À partir de 150 m jusqu’à 625 m le long des trajectoires d’approche et de décollage classées H2 et H3, il ne devrait y avoir aucun réservoir de stockage (et leurs pipelines associés) ou toute autre pipeline en surface dans les limites à l’intérieur des zones d’atterrissage d’urgence désignées ou à 15 m de la limite extérieure de la zone d’atterrissage d’urgence désignée. La distance de 15 m correspond à la norme 325.46(1)(a), qui exige une distance d’espacement entre la limite extérieure de la FATO et les réservoirs de stockage.

7.0 Systèmes fixes d’extinction à mousse

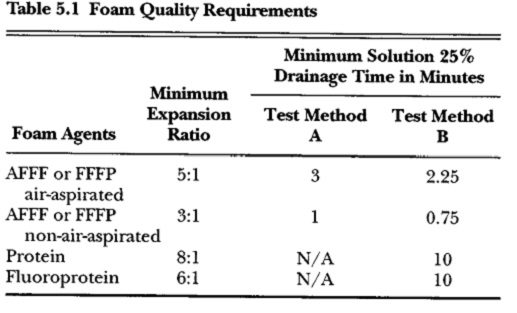

- 1) L’article 325.47 du RAC énonce les exigences relatives aux agents extincteurs et au matériel de lutte contre les incendies. La plupart des héliports sur toit au Canada étant conçus pour supporter des hélicoptères d’une longueur de plus de 15 mètres, on doit donc y installer un tuyau d’incendie pouvant produire une solution moussante à raison de 325 litres par minutes (L/min) pendant au moins deux (2) minutes ou un système d’extinction fixe à mousse pouvant produire 4,1 L/min par mètre carré (m2) et couvrir toute la plateforme d’atterrissage pendant cinq (5) minutes. Le paragraphe 325.47(2) de la norme stipule que les émulseurs doivent être conformes aux spécifications des Laboratoires des assureurs du Canada (Underwriters Laboratory of Canada) (CAN- ULC S560)Note de bas de page 7. Il s’agit d’une application de catégorie 3 de mousse destinée principalement aux opérations de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi qu’à toutes les applications de la catégorie 1. À l’heure actuelle, aucun autre émulseur n’est autorisé. (L’appendice F présente plus en détail les attentes relatives aux paramètres d’essai des solutions moussantes.) Le concepteur/installateur des systèmes d’extinction à mousse doit fournir une vérification (c.-à-d., une attestation ou déclaration) confirmant que le système installé respecte les normes applicables.

- 2) La norme de rendement autorise que ces exigences relatives à la production de mousse soient satisfaites à l’aide d’un ou plusieurs extincteurs ou systèmes d’extinction (NFPA 418, article 5.7.2.4). Ils comprennent un circuit principal en boucle (RMS) qui utilise plusieurs lances fixes d’incendie situées de part et d’autre le long de la TLOF ou de la FATO, sur le périmètre extérieur, généralement raccordées à une ou plusieurs conduites servant au transfert de la solution moussante.

- 3) Le recours à un système de surveillance fixe (SSF) est également assez répandu. Il doit comprendre deux (2) lances Monitor ou plus qui oscillent et qui, dans certains cas, peuvent être commandées à distance. Il s’est avéré qu’une seule lance Monitor ne pouvait ni assurer la production de mousse requise ni couvrir toute la plateforme d’atterrissage. Il convient de prendre soin d’installer les lances sur les côtés opposés de la TLOF ou de la FATO pour assurer la couverture adéquate de la surface malgré les conditions météorologiques changeantes (NFPA 418, article 5.7.2.2). En outre, comme les lances Monitor du SSF déchargent des volumes à très haute pression, il convient de prendre soin de bien établir les limites des angles d’oscillation afin de ne pas nuire à l’accès aux points d’entrée et de sortie. Cet aspect est vérifié aux fins de conformité lors de la première certification.

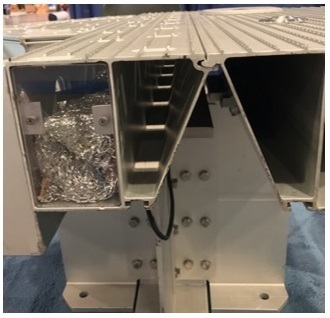

- 4) Depuis déjà de nombreuses années, des systèmes d’extinction d’incendie intégré à l’héliplateforme (DIFFS), constitués de têtes de diffusion qui surgissent instantanément de la TLOF et sont situés de part et d’autre de la surface, ont été utilisés pour protéger les héliponts extracôtiers; ces systèmes ont été appliqués récemment aux héliports sur toit dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et en Australie. Ce type de système peut être utilisé soit sur une surface solide ou être intégré au système ignifuge passif. Le DIFFS est considéré comme un moyen acceptable d’application de mousse au Canada.

- 5) Voici divers exemples de systèmes d’application de mousse utilisés présentement partout dans le monde.

Photos fournies par C. Baillie

Tête de diffusion faisant partie d’un systèmes d’extinction d’incendie intégré à l’héliplateformePhotos fournies par C. Baillie

Activé systèmes d’extinction d’incendie intégré à l’héliplateform sur une surface solidePhotos fournies par C. Baillie

Activé circuit principal en boucle doté de deux canons par côtéPhotos fournies par C. Baillie

Télécommande de la système de surveillance fixe

8.0 Résumé

- 1) Il existe un certain nombre de normes uniques au Canada qui intègrent les exigences du code du bâtiment et du code de prévention des incendies. Bon nombre de ces normes sont adoptées dans d’autres pays. Il existe plusieurs normes prescriptives, comme celles visant le débit de production de la solution moussante, ainsi que plusieurs normes axées sur le rendement, comme la méthode d’application de la mousse, qui offrent de la souplesse dans l’application des normes.

- 2) La longue liste d’appendices vise à fournir des conseils concernant plusieurs aspects techniques cités directement ou indirectement en référence dans les normes.

- 3) Les normes sur la protection contre l’incendie sont conçues d’abord et avant tout pour protéger les occupants de la structure ou du bâtiment sur lequel est construit l’héliport sur toit; elles offrent également l’avantage d’aider à éteindre un incendie à l’héliport pour permettre à l’équipage et aux passagers de quitter l’hélicoptère en toute sécurité ou de faciliter l’accès sécuritaire à l’appareil pour l’équipe de sauvetage.

9.0 Gestion de l’information

- 1) Sans objet.

10.0 Historique du document

- 1) Sans objet.

11.0 Bureau responsable

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Normes de vol, AARTA

Courriel : TC.FlightStandards-Normsvol.TC@tc.gc.ca

Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :

Centre de communications de l'Aviation civile - Civil Aviation Communications Centre

Formulaire de contact du Centre de communications de l'Aviation civile

Document original signé par Pierre Ruel pour

Robert Sincennes

Directeur, Normes

Aviation civile

Appendice A — Éléments Pertinents de la Partie III – Sous-partie 5 – Règlement de l’aviation canadien

Section V – Caractéristiques physiques

- 305.25 (4) L’exploitant d’un héliport surélevé ou situé sur un toit doit veiller à ce que celui-ci respecte les exigences spéciales qui se rapportent à un héliport surélevé et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

- a) les TLOF.

Section XIII – Services d’urgence et autres services

Services de protection contre l’incendie

- 305.46 (1) L’exploitant d’un héliport en surface, d’un héliport situé sur un garage de stationnement ou d’un héliport qui se trouve sur une structure surélevée qui n’est pas un bâtiment occupé doit veiller à ce que des services de protection contre l’incendie soient fournis à l’héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

- (2) L’exploitant d’un héliport qui se trouve sur un toit doit veiller à ce que des services de protection contre l’incendie soient fournis à l’héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

Équipement et agents extincteurs

- 305.47 L’exploitant d’un héliport doit :

- a) déterminer, en fonction du plus long hélicoptère pour lequel l’héliport est certifié, les exigences relatives à l’équipement et aux agents extincteurs utilisés pour la protection contre l’incendie à l’héliport;

- b) veiller à ce que l’équipement et les agents extincteurs soient conformes à la norme sur les héliports applicable;

- c) fournir un extincteur d’incendie ou un système d’extinction d’incendie qui est protégé contre le gel.

Appendice B — Éléments Pertinents de la Partie III – Sous-partie 5 – RAC Normes

325.25 Caractéristiques physiques

Exigences spéciales concernant les héliports surélevés et sur toit

- RAC 325.25(3) Pour l’application du paragraphe 305.25(4) du Règlement de l’aviation canadien, les exigences spéciales applicables aux héliports surélevés ou sur toit sont les suivantes :

- a) en plus des spécifications techniques énoncées à l’alinéa 325.25(1)e), les exigences applicables aux aires de prise de contact et d’envol (TLOF) sont les suivantes :

- v) le système de drainage de la TLOF ne doit pas permettre aux liquides inflammables d’atteindre les aires d’attente des passagers, les points d’accès, les escaliers, les cages d’ascenseur, les rampes d’accès, les trappes ou les autres ouvertures;

- vi) si, tel que précisé dans le MEH, aucune autre mesure n’a été prise pour réduire les risques d’incendie causés par des déversements de carburant, la TLOF doit être entourée d’un bac périphérique pouvant contenir 100 p. 100 de la quantité maximale de carburant que peut transporter le plus gros hélicoptère pour lequel l’héliport est certifié;

- vii) si, tel que précisé dans le MEH, un rebord surélevé entoure la TLOF pour contenir les déversements de carburant, ce rebord ne doit pas avoir plus de 7,5 cm de hauteur.

- a) en plus des spécifications techniques énoncées à l’alinéa 325.25(1)e), les exigences applicables aux aires de prise de contact et d’envol (TLOF) sont les suivantes :

325.46 Protection contre les incendies

- RAC 325.46(2) Pour l’application du paragraphe 305.46(2) du Règlement de l’aviation canadien, les exigences relatives aux services de protection contre les incendies d’un héliport certifié qui se trouve sur un toit sont les suivantes :

- a) les poutres structurales principales qui risquent d’être exposées aux déversements de carburant doivent avoir un indice de résistance au feu d’au moins 2 heures;

- b) la TLOF doit être inclinée de manière à ce que l’écoulement soit dirigé loin des aires d’attente des passagers, des points d’accès, des escaliers, des cages d’ascenseur, des rampes d’accès, des trappes et des autres ouvertures non conçues pour l’écoulement;

- c) la surface de la TLOF doit être en matériaux non combustibles et non poreux;

- d) la TLOF doit disposer d’au moins deux sorties;

- e) la plateforme d’atterrissage sur toit doit comporter au moins deux points d’accès rapide pour le personnel de lutte contre les incendies;

- f) sur les bâtiments dotés d’un système d’alarme incendie, un avertisseur d’incendie manuel doit se trouver à proximité de chaque sortie du toit;

- g) des panneaux d’interdiction de fumer doivent être érigés aux points d’entrée et de sortie de l’héliport;

- h) aucun liquide inflammable, gaz comprimé ou gaz liquéfié ne doit être autorisé dans la trajectoire d’approche et de départ.

325.47 Agents extincteurs et matériel de lutte contre les incendies

- (1) Pour l’application du paragraphe 305.47(1) du Règlement de l’aviation canadien, le tableau suivant énonce les normes d’efficacité du matériel de lutte contre les incendies et des agents extincteurs, en fonction de l’hélicoptère le plus long pour lequel l’héliport est certifié et du type d’héliport :

Longueur hors tout de l’hélicoptère Héliports en surface et surélevés Héliports sur toit Jusqu’à 15 m exclusivement

*Nota : Ces exigences peuvent être satisfaites à l’aide d’un ou plusieurs extincteurs ou systèmes d’extinction. Fin notaExtincteur de calibre minimal 4-A : 80-B

*Nota : Ces exigences peuvent être satisfaites à l’aide d’un ou plusieurs extincteurs ou systèmes d’extinction. Fin notaExtincteur de calibre minimal 40-A : 320-B

ou

Tuyau d’incendie pouvant produire une solution moussante à raison de 150 L/min pendant au moins deux (2) minutes

ou

Système d’extinction fixe à mousse pouvant produire 4,1 L/min par m2 et couvrir toute la plate-forme d’atterrissage pendant cinq (5) minutes

De 15 m à 25 m exclusivement

*Nota : Ces exigences peuvent être satisfaites à l’aide d’un ou plusieurs extincteurs ou systèmes d’extinction. Fin notaExtincteur de calibre minimal 10-A : 120-B

Tuyau d’incendie pouvant produire une solution moussante à raison de 325 L/min pendant au moins deux (2) minutes

ou

Système d’extinction fixe à mousse pouvant produire 4,1 L/min par m2 et couvrir toute la plate-forme d’atterrissage pendant cinq (5) minutes

De 25 m à 35 m exclusivement

*Nota : Ces exigences peuvent être satisfaites à l’aide d’un ou plusieurs extincteurs ou systèmes d’extinction. Fin notaExtincteur de calibre minimal 30-A : 240-B

Tuyau d’incendie pouvant produire une solution moussante à raison de 1 000 L/min pendant au moins deux (2) minutes

ou

Système d’extinction fixe à mousse pouvant produire 4,1 L/min par m2 et couvrir toute la plate-forme d’atterrissage pendant cinq (5) minutes

*Ces exigences peuvent être satisfaites à l’aide d’un ou plusieurs extincteurs ou systèmes d’extinction.

Nota : Les calibres d’extincteur sont ceux qui ont fait l’objet d’un essai d’homologation en vertu de la norme applicable des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

- (2) Pour l’application du paragraphe 305.47(2) du Règlement de l’aviation canadien, les exigences relatives aux agents extincteurs sont les suivantes :

- a) Lorsque des concentrés de mousse servent d’agents extincteurs, ces derniers doivent :

- (i) être conformes aux spécifications de l’ ULC (CAN- ULC S560);

- (ii) convenir au type de matériel utilisé à l’héliport.

- b) Lorsque des concentrés de mousse de types ou de fabricants différents servent d’agents extincteurs, ces derniers ne peuvent être mélangés, à moins que l’ ULC ait établi, conformément à la norme ULC applicable, qu’ils sont tout à fait interchangeables et compatibles.

- c) Lorsque des agents d’extinction en poudre sont utilisés, ces derniers doivent :

- (i) être conformes aux spécifications de l’ ULC (CAN-ULC S514);

- (ii) convenir au type de matériel utilisé et être compatibles avec la mousse utilisée à l’héliport;

- d) lorsqu’un extincteur ou un système d’extinction d’incendie risque de geler, il doit être protégé contre le gel.

- a) Lorsque des concentrés de mousse servent d’agents extincteurs, ces derniers doivent :

Appendice C — Éléments Pertinents de la norme NFPA 418 – Normes sur les héliports – édition 2016

Chapitre 4 – Exigences générales – Installations terrestres

4.1 Généralités. Les exigences du présent chapitre s’appliquent à toutes les installations terrestres. (Voir le chapitre 8 pour les exigences qui s’appliquent aux héliports extracôtiers.)

4.3 Emplacements de réservoir et de matériel

4.3.1 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation de liquides inflammables et combustibles doivent être conformes à la norme NFPA 30.

4.3.2 L’oxygène et les autres gaz médicaux doivent être entreposés et utilisés conformément à la norme NFPA 99.

4.3.3 Les réservoirs de stockage de liquide inflammable hors sol, les réservoirs de stockage de gaz comprimé, les réservoirs de stockage de carburant et les réservoirs de stockage de gaz liquéfié doivent se trouver à au moins 50 pi (15,2 m) de l’extrémité de la zone de la FATO, telle que définie dans la CI de la FAA 150/5390-2C, Heliport Design Advisory Circular.

4.8*Nota : L’astérisque (*) Les deux moyens d’évacuation peuvent aussi servir d’accès à la plateforme d’atterrissage lors des opérations d’extinction de l’incendie ou de sauvetage. Lorsque les portes qui donnent accès à l’intérieur du bâtiment sont verrouillées, il convient de prévoir un moyen approuvé pour permettre l’entrée des intervenants d’urgence. Fin nota Moyens d’évacuation. La plateforme d’atterrissage doit comporter au moins deux sorties qui débouchent sur une voie publique.

Avis : L’astérisque (*) suivant le numéro ou la lettre désignant un paragraphe indique que des explications au sujet dudit paragraphe se trouvent à l’annexe A – Références explicatives.

Chapitre 5 – Installations d’atterrissage sur toit

5.1 Généralités. Les exigences des chapitres 4 et 5 s’appliquent à toutes les installations d’atterrissage sur toit.

5.2*Nota : L’astérisque (*) Si la plateforme d’atterrissage est faite d’un matériau non poreux, étanche au carburant et qu’elle est munie d’un système de drainage adéquat qui empêche le carburant d’atteindre la structure de soutien, alors il n’est pas nécessaire que les éléments structuraux de soutien aient un indice de résistance au feu. Fin nota Soutien structural. Les éléments structuraux principaux qui risquent d’être exposés aux déversements de carburant doivent être constitués de matériaux ignifuges et bâtis selon des méthodes applicables énoncés dans la norme pour afficher un indice de résistance au feu d’au moins 2 heures.

5.3 Inclinaison de la plateforme d’atterrissage. La plateforme d’atterrissage sur le toit doit être inclinée en prévoyant une pente de 0,5 à 2 p. 100 pour assurer l’écoulement.

5.3.1 L’inclinaison de la plateforme d’atterrissage doit être conçue pour protéger au moins la principale sortie, l’aire d’attente des passagers, l’étrier de suspension sur le toit et le système d’activation de la protection contre l’incendie.

5.3.2 L’écoulement ne doit pas pénétrer les autres points d’évacuation, les escaliers, les rampes d’accès, les trappes et les autres ouvertures non conçues pour l’écoulement.

5.3.3 La plateforme d’atterrissage n’a pas besoin d’être inclinée si elle est constituée d’une surface grillagée ignifuge passive autorisée conçue pour recueillir et contenir le carburant.

5.4 Matériaux de construction de la plateforme d’atterrissage.

5.4.1 La surface de la plateforme d’atterrissage sur toit doit être construite avec des matériaux non combustibles et non poreux autorisés.

5.4.1.1*Nota : L’astérisque (*) Les dispositions prévues à l’article 5.4.1.1 n’exigent pas que les matériaux non combustibles par nature soient mis à l’essai pour obtenir un classement en tant que matériaux non combustibles. (NFPA 101, édition 2015) Fin nota Un matériau conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes est considéré être un matériau non combustible :

- (1)*Nota : L’astérisque (*) Des exemples de tels matériaux comprennent l’acier, le béton, la maçonnerie et le verre. (NFPA 101, édition 2015). Fin nota un matériau qui, sous la forme dans laquelle il est utilisé et dans les conditions prévues, ne prendra pas feu, ne brûlera pas, n’entretiendra pas la combustion ni ne dégagera de vapeurs inflammables lorsqu’exposé au feu ou à la chaleur;

- (2) un matériau déclaré avoir satisfait à la méthode d’essai ASTM E136, Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750 °C;

- (3) un matériau déclaré conforme selon les critères de réussite et d’échec établis par la méthode ASTM E136 lorsque mis à l’essai conformément à la méthode d’essai et aux procédures énoncées dans la méthode ASTM E2652, Standard Test Method for Behavior of Materials in a Tube Furnace with a Cone-shaped Airflow Stabilizer, at 750 °C.

(NFPA 101, édition 2015)

5.4.2 La couverture du toit contigu à une distance de 15,2 mètres (50 pieds) de l’extrémité de la plateforme d’atterrissage doit présenter un indice de résistance au feu de classe A pour l’exposition au feu à l’extérieur, et elle doit être mise à l’essai conformément aux méthodes FM 4470, Approval for Class 1 Roof Covers, ANSI/UL 790, Standard Test Methods for Fire Tests of Roof Covering ou ASTM E108, Standard Test Methods for Fire Tests of Roof Coverings.

5.5*Nota : L’astérisque (*) La conception des moyens d’évacuation d’une plateforme d’atterrissage sur toit pourrait nécessiter un compromis entre les différentes exigences de plusieurs codes. Les plateformes d’atterrissage sur toit comportent un risque inhérent. Des moyens d’évacuation doivent être prévus pour assurer la sécurité des personnes. La présente norme n’a pas pour objet une conformité rigoureuse aux exigences d’un code relativement à des escaliers autorisés pour quitter la plateforme d’atterrissage. Elle vise plutôt à assurer une protection minimale pour offrir un degré raisonnable de sûreté à toutes les personnes présentes sur le toit. Le système d’évacuation de l’immeuble est dicté par le code du bâtiment observé. Dès que les personnes concernées empruntent le dispositif d’évacuation de l’immeuble, elles se trouvent éloignées de la zone de la FATO. Fin nota Moyens d’évacuation. La plateforme d’atterrissage sur toit doit comporter au moins deux sorties qui débouchent sur le dispositif d’évacuation du bâtiment.

5.5.1*Nota : L’astérisque (*) La conception des moyens d’évacuation d’une plateforme d’atterrissage sur toit pourrait nécessiter un compromis entre les différentes exigences de plusieurs codes. Les plateformes d’atterrissage sur toit comportent un risque inhérent. Des moyens d’évacuation doivent être prévus pour assurer la sécurité des personnes. La présente norme n’a pas pour objet une conformité rigoureuse aux exigences d’un code relativement à des escaliers autorisés pour quitter la plateforme d’atterrissage. Elle vise plutôt à assurer une protection minimale pour offrir un degré raisonnable de sûreté à toutes les personnes présentes sur le toit. Le système d’évacuation de l’immeuble est dicté par le code du bâtiment observé. Dès que les personnes concernées empruntent le dispositif d’évacuation de l’immeuble, elles se trouvent éloignées de la zone de la FATO. Fin nota Les points de sortie doivent être situés à au moins 90 degrés l’un de l’autre, angle mesuré à partir du centre de la plateforme d’atterrissage (TLOF).

5.5.2 Les points de sortie doivent être éloignés l’un de l’autre, situés à une distance d’au moins 9,1 mètres (30 pieds).

5.5.3 Les deux sorties ne doivent pas être situées du même côté de la plateforme d’atterrissage sur toit.

5.5.4*Nota : L’astérisque (*) Lors de la conception des moyens d’évacuation de la plateforme d’atterrissage et du toit, il convient d’éviter tout obstacle à la FATO qui pourrait entraîner des conditions de vol dangereuses pouvant provoquer des accidents d’aéronefs. Les escaliers extérieurs ouverts menant au dispositif d’évacuation de l’immeuble ne doivent pas empiéter sur la FATO. Fin nota Les moyens d’évacuation de la plateforme d’atterrissage ne doivent pas nuire aux opérations aériennes.

5.7 Protection contre l’incendie

5.7.1.2*Nota : L’astérisque (*) Lors de la conception des moyens d’évacuation de la plateforme d’atterrissage et du toit, il convient d’éviter tout obstacle à la FATO qui pourrait entraîner des conditions de vol dangereuses pouvant provoquer des accidents d’aéronefs. Les escaliers extérieurs ouverts menant au dispositif d’évacuation de l’immeuble ne doivent pas empiéter sur la FATO. Fin nota Le système d’extinction doit avoir un débit de production de mousse à formation de pellicule aqueuse (AFFF) de 4,1 L/min/m2 (0,10 gallons par minute/pi2).

5.7.2 Système d’extinction fixe à mousse

5.7.2.1 Les systèmes d’extinction fixes à mousse doivent être conçus et installés conformément aux normes NFPA 11, NFPA 16 ou à une norme équivalente, le cas échéant, sauf en cas de modifications apportées par le présent chapitre.

5.7.2.2*Nota : L’astérisque (*) Lors de la conception du système, il convient de tenir compte des conditions environnementales auxquelles est soumise la plateforme d’atterrissage sur toit, notamment les vents, les ventilateurs d’extraction ou tout autre facteur pouvant nuire à la distribution uniforme de la mousse sur la plateforme. Fin nota L’aire d’application de la mousse produite par des systèmes fixes de décharge doit couvrir l’ensemble de la plateforme d’atterrissage sur toit.

5.7.2.3 La durée de la décharge de mousse d’un système fixe doit être de 10 minutes. [Remarque : Il s’agit d’une augmentation de cinq (5) minutes par rapport à l’édition 2011. Une modification apportée en 2019 ramènera la durée de 10 à cinq (5) minutes.]

5.7.2.4 Un système fixe de lances parmi les suivants : lances d’incendie fixes autour du périmètre, deux lances Monitor/oscillantes ou plus, ou têtes de diffusion intégrées à l’intérieur du périmètre de la plateforme.

5.7.2.5 Concernant les systèmes d’extinction fixes à mousse qui fonctionnent au moyen de têtes de diffusion fixes dans la plateforme ou de tourelles oscillantes pour pulvériser la mousse, ou des deux, les composants doivent figurer dans la liste des pièces autorisées ou être approuvés.

5.7.8 Essais d’acceptation.

5.7.8.1 Systèmes d’extinction fixes à mousse. Le système fixe de décharge de la mousse doit être mis à l’essai avec l’agent moussant pour déterminer la couverture de la plateforme d’atterrissage sur toit.

5.7.8.1.1 Durant l’essai, la mousse doit couvrir 95 p. 100 de la plateforme d’atterrissage sur toit.

5.7.8.1.2 Les points d’entrée pour lutter contre l’incendie et d’évacuation doivent être protégés.

Annexe A (NFPA 418) Références explicatives

L’annexe A ne fait pas partie des exigences de la norme NFPA; elle est produite uniquement à des fins d’information. Les numéros correspondent aux paragraphes du texte auquel ils s’appliquent en guise de références explicatives.

A.4.8 Les deux moyens d’évacuation peuvent aussi servir d’accès à la plateforme d’atterrissage lors des opérations d’extinction de l’incendie ou de sauvetage. Lorsque les portes qui donnent accès à l’intérieur du bâtiment sont verrouillées, il convient de prévoir un moyen approuvé pour permettre l’entrée des intervenants d’urgence.

A.5.2 Si la plateforme d’atterrissage est faite d’un matériau non poreux, étanche au carburant et qu’elle est munie d’un système de drainage adéquat qui empêche le carburant d’atteindre la structure de soutien, alors il n’est pas nécessaire que les éléments structuraux de soutien aient un indice de résistance au feu.

A.5.4.1.1 Les dispositions prévues à l’article 5.4.1.1 n’exigent pas que les matériaux non combustibles par nature soient mis à l’essai pour obtenir un classement en tant que matériaux non combustibles. (NFPA 101, édition 2015)

A.5.4.1.1 (1) Des exemples de tels matériaux comprennent l’acier, le béton, la maçonnerie et le verre. (NFPA 101, édition 2015)

A.5.5 La conception des moyens d’évacuation d’une plateforme d’atterrissage sur toit pourrait nécessiter un compromis entre les différentes exigences de plusieurs codes. Les plateformes d’atterrissage sur toit comportent un risque inhérent. Des moyens d’évacuation doivent être prévus pour assurer la sécurité des personnes. La présente norme n’a pas pour objet une conformité rigoureuse aux exigences d’un code relativement à des escaliers autorisés pour quitter la plateforme d’atterrissage. Elle vise plutôt à assurer une protection minimale pour offrir un degré raisonnable de sûreté à toutes les personnes présentes sur le toit. Le système d’évacuation de l’immeuble est dicté par le code du bâtiment observé. Dès que les personnes concernées empruntent le dispositif d’évacuation de l’immeuble, elles se trouvent éloignées de la zone de la FATO.

A.5.5.4 Lors de la conception des moyens d’évacuation de la plateforme d’atterrissage et du toit, il convient d’éviter tout obstacle à la FATO qui pourrait entraîner des conditions de vol dangereuses pouvant provoquer des accidents d’aéronefs. Les escaliers extérieurs ouverts menant au dispositif d’évacuation de l’immeuble ne doivent pas empiéter sur la FATO.

A.5.7.2.2 Lors de la conception du système, il convient de tenir compte des conditions environnementales auxquelles est soumise la plateforme d’atterrissage sur toit, notamment les vents, les ventilateurs d’extraction ou tout autre facteur pouvant nuire à la distribution uniforme de la mousse sur la plateforme.

Appendice D — Extrait du compte rendu de Structures 2008 : Cross Boarders ©

ASCE Article sur le feu et les structures de bétonNote de bas de page 8

Cet article présente aux ingénieurs en structures un résumé du comportement complexe des structures lors d’un incendie ainsi que les techniques simplifiées qui ont été appliquées avec succès durant plusieurs années pour concevoir des structures de béton pouvant résister aux effets d’un feu violent.

L’un des avantages que procure le béton par rapport aux autres matériaux de construction réside dans ses propriétés intrinsèques ignifuges; cependant, les structures de béton doivent tout de même être conçues en fonction des effets du feu. Les éléments structuraux doivent pouvoir soutenir des charges permanentes et mobiles sans s’affaisser, même si la hausse de température entraîne une diminution de la résistance et du module d’élasticité du béton et de l’acier d’armature.

Lors de la conception des structures, les exigences du code du bâtiment concernant la résistance au feu sont parfois négligées, ce qui pourrait se traduire par des erreurs onéreuses. Il est fréquent de découvrir qu’une dalle de béton requiert une épaisseur moindre pour satisfaire aux exigences en matière de résistance énoncées dans le document de l’American Concrete Institute (ACI 318) par rapport à l’épaisseur exigée par le code du bâtiment pour un indice de résistance au feu de 2 heures. Pour une construction solide et sûre, il faut prendre en compte la résistance au feu dès les premières étapes de la conception.

Déterminer l’indice de résistance au feu d’un élément structural peut être aussi simple que d’extraire l’indice pertinent d’un tableau ou, au contraire, nécessiter une analyse plus compliquée et élaborée. Aux États Unis, la conception de structures pour assurer la sécurité-incendie repose sur une approche prescriptive.

Béton

Les modifications aux propriétés du béton en raison de la température élevée dépendent du type de granulat grossier employé. Le granulat employé pour fabriquer le béton peut être classé en trois types : carbonaté, siliceux et léger. Les granulats carbonatés comprennent le calcaire et la dolomite; les siliceux, des matériaux riches en silice, notamment le granite et le grès. Pour leur part, les granulats légers sont généralement fabriqués en chauffant du schiste, de l’ardoise ou de l’argile.

Acier

L’acier d’armature est beaucoup plus sensible aux températures élevées que le béton. L’acier laminé à chaud (tiges d’armature) conserve sa limite d’élasticité jusqu’à environ 800 °F, alors que les tiges d’acier étiré à froid (acier de précontrainte) commencent à perdre de leur résistance à environ 500 °F. Par conséquent, les indices de résistance au feu varient selon que les éléments ont été laminés à chaud ou étirés à froid, et selon les différents types de béton.

Indice de résistance au feu

La résistance au feu désigne l’aptitude d’un élément de structure à conserver pendant une durée déterminée la stabilité et l’étanchéité au feu, ou à assurer la protection contre le feu. Elle désigne également la capacité à contenir un feu ou à maintenir sa fonction structurelle, ou les deux. L’indice de résistance au feu s’entend de la durée pendant laquelle un assemblage (toit, plancher, poutre, mur ou colonne) peut résister à un feu lors d’un essai normalisé, tel que défini dans la norme ASTM E 119 (American Society of Testing and Material – Building Construction and Materials).

Résistance au feu des structures

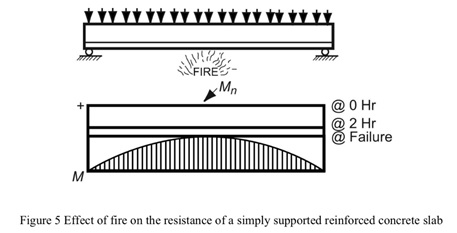

La figure 5 illustre l’effet du feu sur la résistance d’une dalle en béton armé simplement appuyée. Si la partie inférieure de la dalle est exposée au feu, la résistance du béton et de l’armature d’acier diminuera proportionnellement à la hausse de la température. Toutefois, il pourrait s’écouler jusqu’à trois heures avant que la chaleur pénètre la couche de béton jusqu’à l’armature. À mesure que diminue la résistance de l’armature d’acier, la capacité de résistance à la flexion de la dalle diminue. Lorsque cette capacité diminue jusqu’à atteindre la magnitude du moment causée par la charge appliquée, survient alors l’affaissement en flexion. Il est important de souligner que la durée du feu jusqu’à ce que l’armature d’acier atteigne le seuil de résistance critique dépend de la protection qu’assure la couche de béton à cette armature.

Méthode d’essai ACI 216

Bien que la méthode d’essai ASTM E 119 soit probablement la plus fiable, le temps et les dépenses requises pour fabriquer et mettre à l’essai les assemblages rendent cette méthode, qui est en réalité inutile dans la plupart des situations, peu pratique. Les méthodes proposées dans ACI 216.1(2) reposent sur des travaux de recherche sur le feu menés de 1958 à 2005, et elles sont les plus employées pour mettre à l’essai la plupart des conceptions. On détermine la résistance au feu (fondée sur le point final de transmission de chaleur) d’un élément ou d’un assemblage de béton en calculant l’épaisseur équivalente pour l’assemblage puis en repérant l’indice correspondant dans les tableaux fournis. L’épaisseur équivalente des murs et des dalles de béton massif à surface plane représente l’épaisseur réelle.

Exigences en matière d’épaisseur

Les résultats à l’issue des essais indiquent que la résistance au feu des structures de béton varie selon le type de granulat employé. Le tableau 1 présente un résumé des exigences minimales en matière d’épaisseur pour les dalles de béton et les murs coulés sur place pour différents types de béton et pour différents indices de résistance au feu.

Le tableau 1 présente un résumé des exigences minimales en matière d’épaisseur pour les dalles de béton et les murs coulés sur place pour différents types de béton et pour différents indices de résistance au feu – Version textuelle

| Espace vide | Indice de résistance au feu | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Type de béton | 1 hr. | 1.5 hr. | 2 hr. | 3 hr. | 4 hr. |

| Granulats siliceux | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.2 | 7.0 |

| Granulats carbonatés | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 5.7 | 6.6 |

| Sable léger | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.4 |

| Léger | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 5.1 |

Conclusion

La résistance remarquable du béton au feu a été prouvée dans le cadre de nombreux essais menés depuis 60 ans. L’American Concrete Institute et divers codes du bâtiment ont conçu des méthodes prescriptives et analytiques reposant sur les essais de résistance au feu des éléments en béton composant les structures. Ces méthodes procurent aux architectes et aux ingénieurs un moyen relativement facile de choisir les proportions des éléments et les exigences en matière de renforcement pour toutes les structures, sauf les plus inhabituelles. Concernant ces dernières, d’autres méthodes sont disponibles pour modéliser ou mettre à l’essai de manière appropriée le comportement complexe des éléments de béton armé soumis au feu.

Appendice E — Méthodes d’essai normalisées de l’ ASTM acceptables pour l’aluminium

Les deux méthodes d’essai normalisé résumées dans le présent appendice représentent les normes acceptées et citées en référence dans NFPA 418.

ASTM E136 – 16a

Méthode d’essai normalisé pour établir le comportement des matériaux dans un four à tube vertical à 750 °C (Standard Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750 °C)

Intérêt et utilisation

- 5.1 Bien qu’il ne soit pas possible de reproduire fidèlement les conditions d’exposition d’un bâtiment à un feu, cette méthode d’essai aide à déterminer les matériaux qui ne contribuent pas à la combustion ni n’ajoutent une chaleur notable à un feu ardent.

- 5.2 Les matériaux qui réussissent l’essai peuvent s’enflammer dans une certaine limite et montrer d’autres signes de combustion.

1. Portée

- 1.1 La méthode de réponses d’essai de résistance au feu couvre la détermination des caractéristiques de combustion des matériaux de construction dans des conditions de laboratoire précises.

- 1.2 Les limites de cette méthode de réponses d’essai de résistance au feu sont présentées ci-dessous.

- 1.2.1 Cette méthode ne s’applique pas aux matériaux stratifiés ou enrobés.

- 1.2.2 Cette méthode d’essai n’est pas satisfaisante ou ne convient pas aux matériaux qui s’assouplissent, s’écrasent, fondent ou gonflent ou se séparent lors des mesures de température par thermocouple.

- 1.2.3 Cette méthode ne procure pas une mesure d’une propriété intrinsèque.

- 1.2.4 Cette méthode d’essai ne procure pas une mesure quantitative de la production de chaleur ou de la combustibilité; elle n’a pas d’autre fonction que d’être une méthode d’essai avec des mesures (points finaux) sélectionnées de combustibilité.

- 1.2.5 Cette méthode ne mesure pas les tendances d’auto-échauffement des matériaux.

- 1.2.6 Dans le cadre de cette méthode, les matériaux ne sont pas mis à l’essai dans leur forme utilisée dans les applications de construction. Les pièces d’essai consistent en de petits volumes précis qui sont soit 1) prélevés d’une feuille épaisse; 2) assemblés à partir de plusieurs épaisseurs de feuilles minces; ou 3) placés dans un conteneur si elles sont formées de matériaux en poudre granuleuse ou de fibres en vrac.

- 1.2.7 Les résultats obtenus lors de ces essais s’appliquent aux appareils d’essai utilisés et aux conditions d’essai précises, et ils risquent de varier si des modifications sont apportées aux éléments suivants : 1) la taille, la forme et l’arrangement du spécimen d’essai; 2) la répartition de la teneur en matières organiques; 3) la température d’exposition; 4) l’apport d’air; 5) l’emplacement des thermocouples.

- 1.3 Cette méthode comprend deux options d’essais menés à l’aide d’un four pour exposer les spécimens de matériaux de construction à une température de 750 °C (1 382 °F).

- 1.3.1 Le four qui constitue l’appareil d’essai de l’option A est constitué d’un tube de céramique qui contient un serpentin électrothermique et deux tubes verticaux réfractaires et concentriques.

- 1.3.2 Le four qui constitue l’appareil d’essai de l’option B (méthode d’essai E2652) est constitué d’un tube réfractaire entouré d’un serpentin chauffant muni d’un stabilisateur de débit d’air de forme conique.

- 1.4 Cette méthode d’essai fait référence à des notes et à des notes en bas de page qui procurent des explications. Ces notes et notes en bas de page, à l’exclusion de celles figurant dans les tableaux et les figures, ne doivent pas être considérées comme étant des exigences de cette méthode d’essai.

- 1.5 Les valeurs exprimées en unités SI doivent être considérées comme étant la norme. Les valeurs entre parenthèses sont indiquées uniquement à titre d’information.

- 1.6 Cette norme sert à mesurer et à décrire la réaction des matériaux, des produits ou des assemblages à la chaleur et aux flammes dans des conditions contrôlées, mais elle n’intègre pas tous les facteurs requis permettant de réaliser une évaluation de danger d’incendie ou de risque de feu des matériaux, des produits ou des assemblages dans des conditions réelles d’incendie.

- 1.7 Les essais de réaction au feu sont fondamentalement dangereux. Des mesures de protection adéquates du personnel et des biens doivent être employées au cours des essais.

- 1.8 Cette norme ne prétend pas aborder toutes les préoccupations de sécurité, le cas échéant, associées à son application. Il incombe à l’utilisateur de cette norme d’établir des pratiques de sécurité et de santé appropriées, et de déterminer l’applicabilité des limites réglementaires avant de procéder.

ASTM E2652 – 18

Méthode d’essai normalisé pour évaluer la combustibilité des matériaux dans un four à tube muni d’un stabilisateur de débit d’air de forme conique, à 750 °C (Standard Test Method for Assessing Combustibility of Materials Using a Tube Furnace with a Cone-shaped Airflow Stabilizer, at 750 °C)

Intérêt et utilisation

- 5.1 Bien qu’il ne soit pas possible de reproduire fidèlement les conditions d’exposition d’un bâtiment à un feu, cette méthode d’essai aide à déterminer les matériaux qui ne contribuent pas à la combustion ni n’ajoutent une chaleur notable à un feu ardent.

- 5.2 Cette méthode ne s’applique pas aux matériaux stratifiés ou enrobés.

- 5.3 Cette méthode d’essai est l’équivalent technique de la norme ISO 1182.

- 5.4 S’il y a lieu, des critères de réussite et d’échec sont appliqués; les matériaux qui réussissent cet essai en respectant ces critères (notamment ceux énoncés à l’appendice X2) sont généralement classés parmi les matériaux non combustibles.

1. Portée

- 1.1 La méthode de réponses d’essai de résistance au feu couvre la détermination de la combustibilité des matériaux de construction dans des conditions de laboratoire précises. Sous certaines conditions, à partir des critères de réussite et d’échec appropriés, les résultats de cet essai servent à classer les matériaux comme étant des matériaux non combustibles.

- 1.2 Les limites de cette méthode de réponses d’essai de résistance au feu sont présentées ci-dessous.

- 1.2.1 Cette méthode ne s’applique pas aux matériaux stratifiés ou enrobés.

- 1.2.2 Cette méthode d’essai n’est pas satisfaisante ou ne convient pas aux matériaux qui s’assouplissent, s’écrasent, fondent ou gonflent ou se séparent lors des mesures de température par thermocouple.

- 1.2.3 Cette méthode ne procure pas une mesure d’une propriété intrinsèque.

- 1.2.4 Cette méthode d’essai ne procure pas une mesure quantitative de la production de chaleur ou de la combustibilité; elle n’a pas d’autre fonction que d’être une méthode d’essai avec des mesures (points finaux) sélectionnées de combustibilité.

- 1.2.5 Cette méthode ne mesure pas les tendances d’auto-échauffement des matériaux.

- 1.2.6 Dans le cadre de cette méthode, les matériaux ne sont pas mis à l’essai dans leur forme utilisée dans les applications de construction. Les pièces d’essai consistent en de petits volumes précis qui sont soit 1) prélevés d’une feuille épaisse; 2) assemblés à partir de plusieurs épaisseurs de feuilles minces; ou 3) placés dans un conteneur si elles sont formées de matériaux en poudre granuleuse ou de fibres en vrac.

- 1.2.7 Les résultats obtenus lors de ces essais s’appliquent aux appareils d’essai utilisés et aux conditions d’essai précises, et ils risquent de varier si des modifications sont apportées aux éléments suivants : 1) la taille, la forme et l’arrangement du spécimen d’essai; 2) la répartition de la teneur en matières organiques; 3) la température d’exposition; 4) l’apport d’air; 5) l’emplacement des thermocouples.

- 1.3 Cette méthode d’essai fait référence à des notes et à des notes en bas de page qui procurent des explications. Ces notes et notes en bas de page, à l’exclusion de celles figurant dans les tableaux et les figures, ne doivent pas être considérées comme étant des exigences de cette méthode d’essai.

- 1.4 Les valeurs exprimées en unités SI doivent être considérées comme étant la norme. Les valeurs entre parenthèses sont indiquées uniquement à titre d’information.

- 1.5 Cette méthode d’essai est l’équivalent technique de la norme ISO 1182 (voir également l’annexe A2 et l’article 6.4.5).

- 1.6 Cette norme sert à mesurer et à décrire la réaction des matériaux, des produits ou des assemblages à la chaleur et aux flammes dans des conditions contrôlées, mais elle n’intègre pas tous les facteurs requis permettant de réaliser une évaluation de danger d’incendie ou de risque de feu des matériaux, des produits ou des assemblages dans des conditions réelles d’incendie.

- 1.7 Les essais de réaction au feu sont fondamentalement dangereux. Des mesures de protection adéquates du personnel et des biens doivent être employées au cours des essais.

- 1.8 Cette norme ne prétend pas aborder toutes les préoccupations de sécurité, le cas échéant, associées à son application. Il incombe à l’utilisateur de cette norme d’établir des pratiques de sécurité, de santé et environnementales appropriées, et de déterminer l’applicabilité des limites réglementaires avant de procéder.

- 1.9 Cette norme internationale a été élaborée conformément aux principes de normalisation reconnus internationalement établis dans la décision sur les principes pour l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux rendue par le Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Appendice F — Attentes relatives aux paramètres d’essai des solutions moussantes

Pour obtenir une certification, le système d’extinction d’incendie de l’héliport doit respecter les règlements énoncés dans la sous-partie 305 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Ces règlements sont appuyés et décrits plus en détail dans la norme 325 du RAC. Transports Canada a parfois recours à d’autres paramètres de sécurité reconnus internationalement, comme les normes de la National Fire Protection Association (NFPA) ou des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) pour fournir des renseignements supplémentaires ou des exemples de niveaux équivalents de sécurité. Dans le présent appendice, le bulletin des normes 2006-09 de l’ ULC précisant les exigences de la norme CAN/ ULC-S560-06 et NFPA 412 est cité en référence.

La mousse est définie comme suit dans la norme NFPA 412 : « un ensemble stable de bulles fines dont la densité est plus faible que celle du pétrole ou de l’eau et qui présente une ténacité pour couvrir des surfaces horizontales. La mousse physique est obtenue en brassant un mélange d’air et une solution aqueuse, qui contient un émulseur, au moyen de lances spéciales conçues à cet effet. La mousse s’écoule librement et recouvre la surface où brûle un combustible liquide, produisant une couche solide continue, imperméable à l’air, qui scelle les vapeurs combustibles volatiles, les isolants de l’air ambiant. Elle résiste au vent et à l’attaque de la chaleur ou des flammes, et peut recréer son étanchéité en cas de rupture mécanique. Les mousses extinctrices conservent ces propriétés pendant une durée relativement longue. »

On évalue la qualité de la couche de mousse en mettant à l’essai trois caractéristiques d’un échantillon :

- 1) Le foisonnement de la mousse – le rapport du volume de mousse obtenue sur le volume de solution moussante utilisée pour obtenir la mousse. Cette caractéristique constitue une mesure de l’épaisseur et de l’intégrité de la couche de mousse produite.

- 2) Le temps de décantation d’une mousse – le nombre de minutes nécessaires pour qu’une proportion de 25 p. 100 du liquide contenu dans l’échantillon de mousse s’écoule. Cette caractéristique constitue une mesure de la durée de la couche de mousse ainsi que du débit et de l’intégrité de cette couche.

- 3) La concentration d’une solution moussante – la quantité d’émulseur par volume contenue dans une solution, exprimée sous forme de pourcentage. Cette caractéristique établit la légitimité des données relatives au temps concernant le dosage, le foisonnement et la décantation de la mousse.

Afin d’éviter tout différend ou désaccord quant à la qualité observée de la couche de mousse produite, on acceptera l’observation de l’essai et l’analyse documentée de l’essai sur le foisonnement de la mousse, son temps de décantation et la concentration de la solution moussante pour vérifier la qualité de la couche de mousse produite durant l’essai.

L’appendice B réitère les exigences pour les systèmes d’extinction à mousse énoncées dans l’article 325.47 du RAC. On y fait référence à la norme CAN/ ULC S560 (S560-06) développée ci-dessous.

- 4. Exigences Détaillées

- 4.2 Foisonnement et Décantation de la Mousse

- 4.2.1 Lorsque soumises à l’essai conformément au paragraphe 5.6, une solution de 1,0 ± 0,02 p. 100, une solution de 3,0 ± 0,1 p. 100 ou une solution de 6,0 ± 0,1 p. 100 de liquide émulsifiant doit produire une mousse affichant une moyenne minimale de foisonnement de 5,0 et une moyenne minimale de temps de décantation à 25 p. 100 de 2,5 minutes.

- 4.2 Foisonnement et Décantation de la Mousse

- 5.6 Foisonnement et Décantation de la Mousse

- 5.6.3 La lance doit être maintenue à une hauteur de un mètre (1 m) et dirigée vers la bande de fond d’écoulement située à une distance de 2,0 ± 0,3 mètres, conformément aux méthodes et procédures énoncées dans la norme NFPA 412, Standard for Evaluating Aircraft Rescue and Fire-Fighting Foam Equipment. Le foisonnement et le temps de décantation à 25 p. 100 peuvent alors être déterminés.

NFPA 412 – Le chapitre 4 – Rescue and Fire-Fighting Vehicle Foam Production and Performance Testing. (Essais de rendement et de production de mousse des véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies), stipule notamment ce qui suit :

- 4.1 Essais relatifs à la mousse et au système d’extinction à mousse

- 4.1.1. – Le rapport de foisonnement et le temps de décantation à 25 p. 100 de la mousse constituent les caractéristiques qui doivent être déterminées. Il faut aussi établir la concentration de la mousse en mettant à l’essai l’équipement de dosage et établir la légitimité des données obtenues relativement au foisonnement et au temps de décantation.

- 4.2.3 – Les échantillons de mousse doivent être analysés relativement au foisonnement et au temps de décantation au moyen des critères indiqués à l’article 5.1 de la norme.

- 4.2.4 – Les échantillons de mousse doivent être analysés relativement à la concentration de la solution moussante, tel qu’indiqué à l’article 5.2 de la norme.