Ce rapport présente les opinions du Comité d'examen TERMPOL (CET) qui a examiné la proposition de projet et rédigé le rapport. Les conclusions et recommandations du rapport d'examen TERMPOL ne dégagent pas Pieridae Energy Limited, Goldboro LNG Limited [Goldboro GNL] et les navires associés au projet de leur obligation de respecter pleinement toutes les exigences législatives et réglementaires en vigueur, avec leurs modifications successives, qui s'appliquent à la sécurité de la navigation et à la protection de l'environnement.

Sur cette page

- Preambule

- Sommaire executif

- 1.0 Introduction

- 2.0 Participation autochtone

- 3.0 Analyse

- 4.0 Conclusion

- Annexe 1 : Conclusions et recommandations

- Annexe 2 : Documents soumis au processus d'examen TEMPOL

- Annexe 3 : Conception des navires

- Annexe 4 : Information sur les terminaux et la navigation

- Annexe 5 : GNL Goldboro – étude de simulation de navigation

- Annexe 6 : Glossaire

- Annexe 7 : Acronymes et abréviations

- Annexe 8 : Liste de références

Preambule

Le rapport d'examen TERMPOL sur le projet Goldboro GNL a été réalisé par des représentants des services et autorités suivants

- Transports Canada :

- La sûreté et la sécurité maritimes Note de bas de page 1

- Environnement et changement climatique Canada :

- Programmes d'évaluation environnementale et programmes marins

- Ministère des Pêches et des Océans :

- Garde côtière canadienne

- Service hydrographique du Canada

- Gestion des océans et des zones côtières

- Administration de pilotage de l'Atlantique

- Comté de Guysborough

Veuillez noter que ce rapport d'examen TERMPOL ne constitue pas une déclaration de politique gouvernementale. Ne présumez pas que le gouvernement approuve le projet proposé en tout ou en partie. Ce rapport présente les opinions du Comité d'examen TERMPOL (CET) qui a examiné la proposition de projet et rédigé le rapport.Note de bas de page 2

Les conclusions et recommandations du rapport d'examen TERMPOL ne dégagent pas Pieridae Energy Limited, Goldboro LNG Limited [Goldboro GNL] et les navires associés au projet de leur obligation de respecter pleinement toutes les exigences législatives et réglementaires en vigueur, avec leurs modifications successives, qui s'appliquent à la sécurité de la navigation et à la protection de l'environnement.

Julie Gascon

Directrice générale

Sûreté et sécurité maritimes

Transports Canada

Sommaire exécutif

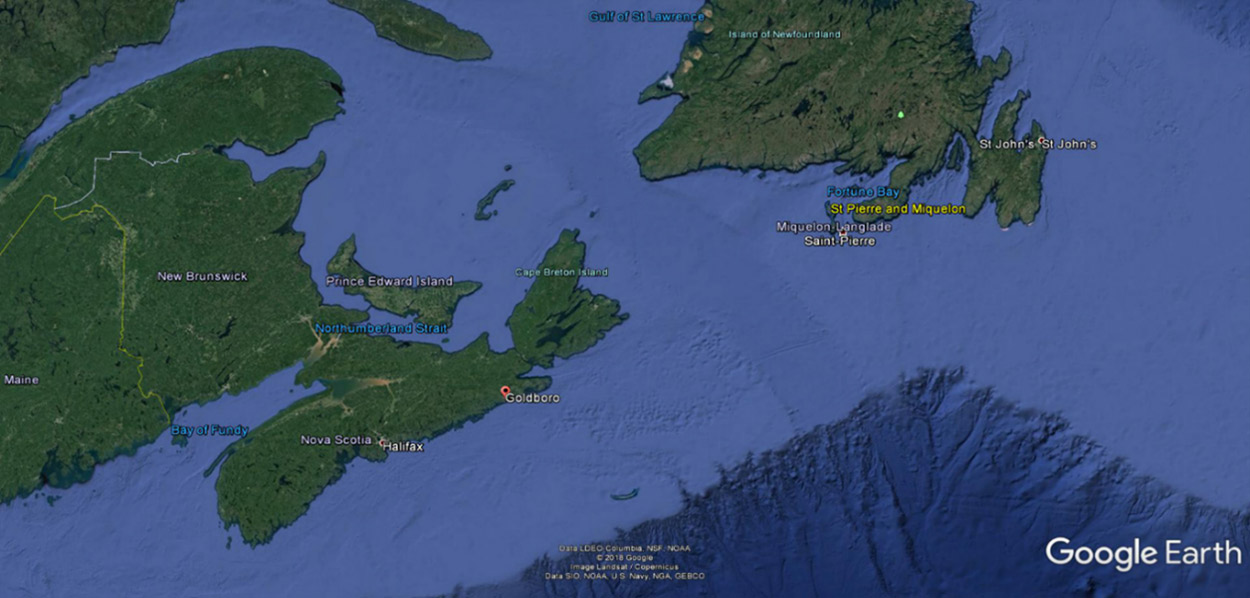

Pieridae Energy (Canada) Ltd. (Pieridae, le promoteur) propose de développer et d'exploiter une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) pour le stockage et l'exportation à un site de Country Harbour, dans le comté de Guysborough, près de Goldboro, en Nouvelle-Écosse.

La conception de Pieridae pour cette installation permettra d'accoster des navires de GNL d'une capacité de fret allant jusqu'à 266 000 m3 Note de bas de page 3. Cette opération se traduira par l'exportation d'environ 9,6 millions de tonnes de GNL par an (MTPA)Note de bas de page 4, avec un maximum de 206 navires de GNL arrivant au port du Country Harbour chaque année (7 à 13 expéditions par mois)Note de bas de page 5. Pieridae ne prévoit pas de modifications des routes maritimes existantes ni de disposer de navires GNL d'une capacité dépassant 266 000 m3.

Transports Canada (TC) dispose d'un processus volontaire d'examen technique des systèmes de terminaux maritimes et des sites de transbordement que l'on appelle TERMPOLNote de bas de page 2. Il évalue les risques de navigation liés à la mise en place et à l'exploitation de terminaux maritimes pour les pétroliers transportant du pétrole en vrac, des produits chimiques, du gaz liquéfié et d'autres cargaisons dangereuses. Un CET se sert du processus d'examen pour évaluer les projets proposés.

En 2014, après avoir reçu une autorisation d'évaluation environnementale dans le cadre du régime d'examen environnemental de la province de Nouvelle-Écosse, Pieridae a demandé un examen TERMPOL à TC. L'approbation de la N.-É. était sous réserve du respect de certaines conditions, notamment de se soumettre à un examen TERMPOL et de mettre en œuvre toutes les recommandations.

Un CET a été établi avec des membres de TC, de Pêches et Océans Canada (MPO), d'Environnement et Changement climatique Canada (ECC), de l'Administration de Pilotage de l'Atlantique (APP) et du Comté de Guysborough. Ils ont défini la portée de l'examen et ont demandé à Pieridae de soumettre des études qui pourraient aider à démontrer comment elle pourrait réaliser les composantes de transport maritime du projet en toute sécurité, compte tenu des lois et règlements canadiens en vigueur, de meilleures pratiques de l'industrie, des programmes et services maritimes.

En 2016, Pieridae a présenté une Note de bas de page 6 étude préparée par Amec Foster Wheeler comme partie de sa soumission. Afin de faciliter la préparation d'autres études dans le cadre de la soumission, Pieridae a chargé HR Wallingford Ltd. de réaliser une analyse générale des risques et des simulations de manœuvres de navires.

Le 26 juillet 2018, Pieridae a soumis le rapport d'information visant à satisfaire aux exigences du TERMPOL pour l'installation d'exportation de GNL de Goldboro au CETNote de bas de page 7. La soumission comportait les informations suivantes :

| 3.1 | Introduction |

| 3.2 | Enquête du trafic maritime |

| 3.3 | Enquête des itinéraires, des abords caractéristiques et de la navigabilité |

| 3.4 | Enquête spécifique sur le dégagement sous quille |

| 3.5 | Enquête sur les temps de transit et les retards |

| 3.6 | Enquête sur les données relatives aux accidents |

| 3.7 | Spécifications du navire |

| 3.8 | Schémas et données techniques du site |

| 3.9 | Systèmes de transfert et de transbordement des cargaisons |

| 3.10 | Éléments de chenal, de manœuvre et d'ancrage. |

| 3.11 | Procédures et dispositions en matière d'amarrage |

| 3.13 | Analyse globale des risques et méthodes envisagées pour les réduire |

| 3.14 | Aperçu du Livre d'information sur les ports |

| 3.15 | Aperçu du Manuel d'exploitation des terminaux |

| 3.16 | Planification d'urgence |

| 3.18 | Considérations sur les matières dangereuses et nocives |

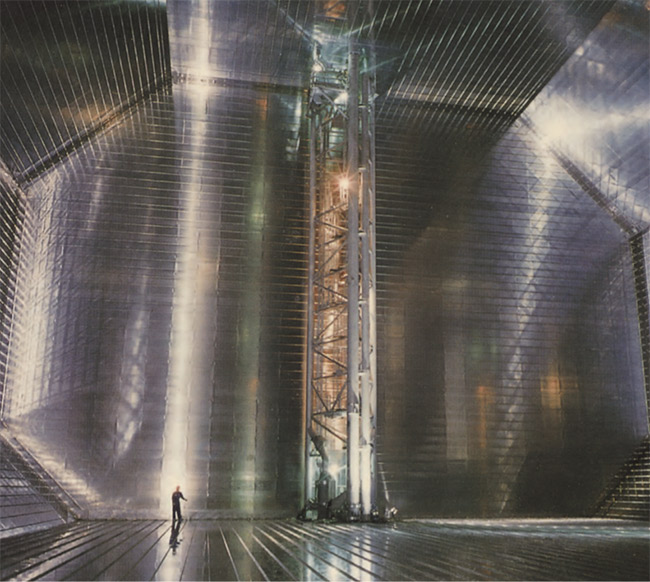

Les membres du CET ont également participé aux simulations de manœuvre de navires à Howbery Park, Wallingford, au Royaume-Uni. Le dernier rapport, Goldboro GNL, Étude de simulation de navigation, a été soumis au CET le 2 avril 2019.

Le comité a étudié la proposition de Pieridae en tenant compte de leurs mandats respectifs, des autorités de régulation, des responsabilités et de l'expertise.

Le comité souhaite que le projet respecte toutes les exigences légales et réglementaires en vigueur en matière de sécurité maritime et de protection de l'environnement. Plusieurs mesures de sécurité réglementaires ont été mises en place au Canada pour assurer que les grands navires qui entrent dans les eaux canadiennes respectent les exigences internationales et canadiennes, et qu'ils ne présentent pas de risque pour la sécurité ou l'environnement. Conformément à ces exigences, les terminaux maritimes, les navires de GNL et leurs opérations, y compris celles prévues pour l'installation de Pieridae à Goldboro, doivent satisfaire aux exigences de sécurité et de protection de l'environnement définies dans les accords internationaux et le régime réglementaire canadien en matière de sécurité maritime lorsqu'ils se trouvent dans les eaux relevant de la juridiction canadienne.

Les exigences canadiennes et internationales portent notamment sur les domaines suivants :

- Une conception et une construction sécuritaires des navires, y compris des exigences relatives aux effectifs de sécurité

- Qualifications et formation de l'équipage

- Conditions de travail

- Systèmes de gestion de la sécurité

- Équipement de radiocommunication

- Équipement pour la navigation en toute sécurité, y compris les systèmes de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) et les systèmes d'identification automatique (SIA)

- Planification de voyage

- Notification des navires

- Règlements visant à prévenir les collisions

Les transporteurs de GNL devront en outre suivre le processus d'acceptation des navires et les procédures des terminaux de Pieridae.

Bien que tout projet présente un certain degré de risque, le CET n'a pas identifié de préoccupations majeures concernant les transporteurs de GNL de Pieridae, les opérations, la route proposée, la navigabilité, les autres utilisateurs des voies navigables ou les opérations du terminal maritime. Après avoir examiné la soumission de Pieridae, le CET a fait 52 recommandations et a proposé des actions à entreprendre par Pieridae Energy Ltd avant que le terminal proposé ne devienne opérationnel. Conjointement avec les engagements de Pieridae, ils assureront un niveau de sécurité plus élevé pour les opérations des navires GNL.

Bien que le CET ne considère pas que l'augmentation du trafic maritime soit une question de sécurité, il est en faveur de mesures supplémentaires qui sont conformes aux meilleures pratiques des terminaux GNL pleinement opérationnels, y compris l'installation GNL de Saint John, NB. Ces dernières comprennent :

- Application d'un contrôle approfondi et de critères de compatibilité avant d'autoriser un navire à entrer dans le terminal

- Utilisation de remorqueurs ayant les caractéristiques adéquates pour escorter les transporteurs de GNL jusqu'à leurs postes d'amarrage et à partir de ceux-ci

- Définition de critères environnementaux limitatifs pour les arrivées, les départs et le transfert de marchandises

- Mise à jour des cartes marines du SHC pour la zone avant le début des opérations en terminal

- Demander à tous les pilotes maritimes brevetés de la région de suivre une formation par simulation ou un entrainement à la manœuvre sur modèles avant le début des opérations du terminal

- Envisager des zones de sécurité autour des transporteurs de GNL et du terminal pour un meilleur niveau de sécurité pour les navires, les vies et les biens à proximité. Cela correspond aux meilleures pratiques en vigueur dans des terminaux GNL similaires et pleinement opérationnels.

Toutes les conclusions et recommandations du CET sont énumérées à l'Annexe 1.

1.0 Introduction

1.1 Contexte et description du project

En 2014, après avoir examiné l'évaluation environnementale soumiseNote de bas de page 8 par Pieridae, le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse a approuvé le projet de GNL Goldboro, sous réserve de plusieurs conditions.

La condition 2.11 de l'évaluation environnementale est la suivante :

« L'achèvement du processus de révision du TERMPOL en consultation avec TC, Sûreté et sécurité maritime (SSM), afin d'évaluer de manière adéquate les risques concernant le terminal maritime de GNL de Goldboro.

Le titulaire de l'agrément doit se conformer à toutes les recommandations du processus d'examen TERMPOL, à l'exception de celles qui ont été approuvées par le NSE ».

Pieridae a commencé un processus de révision TERMPOL avec TC en novembre 2013 et a convenu de la portée et de la nature des études. Pieridae a fourni la dernière partie de cette soumission le 2 avril 2019.

Le 31 octobre 2018, la Nova Scotia Utility and Review Board a octroyé un permis pour la construction d'une installation d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Goldboro, en Nouvelle-Écosse, sous réserve de certaines conditions, notamment la délivrance de copies des permis et des approbations d'autres autorités.

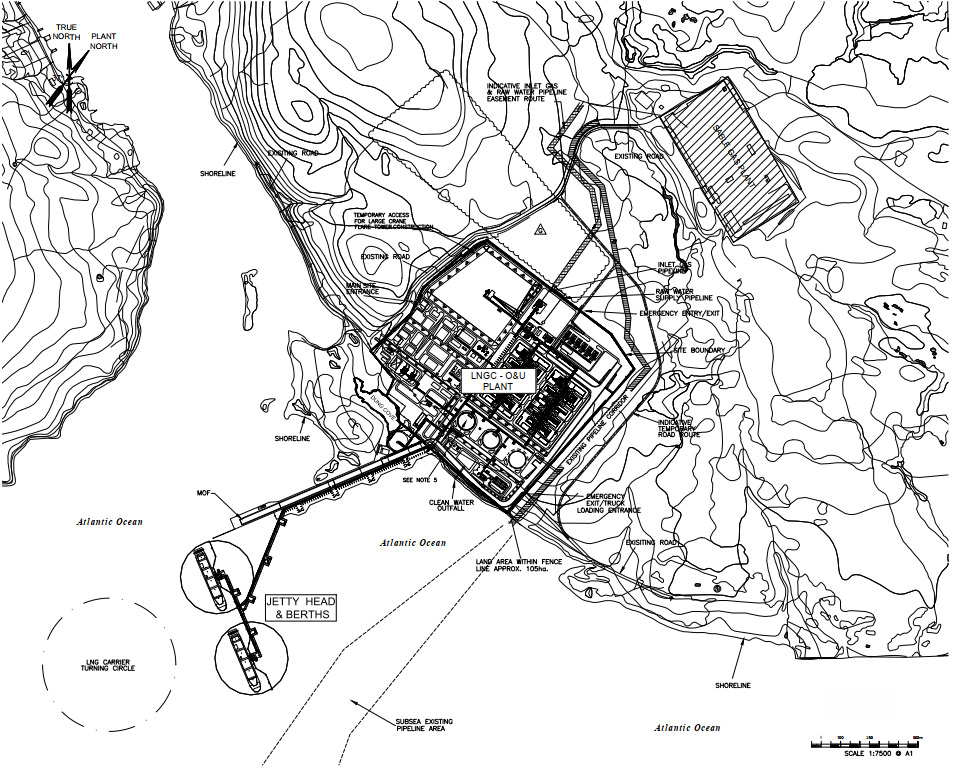

Dans le cadre du projet Goldboro GNL (le projet), Pieridae envisage de construire et d'exploiter une installation et un terminal maritime pour le stockage et l'exportation de GNL.

Le GNL est du gaz naturel à l'état liquide. Il est principalement composé de méthane, mais il contient également des hydrocarbures plus lourds et des traces d'autres composés. Une fois refroidi à environ -160 °C, à la pression atmosphérique, le gaz naturel devient un liquide clair, incolore et inodore. Le GNL est cryogénique, non corrosif et non toxique. Le processus de conversion du GNL en liquide permet d'éliminer l'eau, l'oxygène, le dioxyde de carbone et les composés sulfuriques du gaz naturel. À l'état liquide, le volume de gaz naturel est réduit de 600 fois, ce qui facilite son transport à l'étranger. Après le transport, le GNL est réchauffé et retransformé en gazNote de bas de page 9 .

L'Organisation maritime internationale (OMI) classifie le GNL comme une substance dangereuse et nocive (SNPD). L'OMI considère comme SNPD toute substance autre que les hydrocarbures dont le rejet dans le milieu marin est susceptible de nuire à l'homme, aux ressources vivantes et à la vie marine ou d'entraver d'autres utilisations de la merNote de bas de page 10. TC a retenu la définition du GNL comme substance dangereuse et nocive dans ce rapport.

Si le projet se réalise, l'installation de Goldboro GNL exportera jusqu'à 10 MTPA de GNL et sera capable de charger des navires de 125 000 m3 à 266 000 m3. Goldboro GNL va :

- Recevoir du gaz naturel par un gazoduc dédié.

- Liquéfier le gaz.

- Stocker le GNL sur place.

- Charger le GNL sur des transporteurs de GNL.

- Expédier le GNL dans le monde entier.

Les transporteurs de GNL qui vont s'amarrer à l'installation de Goldboro seront des navires-citernes affrétés, appartenant à des propriétaires indépendants. Les propriétaires des transporteurs de GNL seront chargés de s'assurer que les navires sont sécuritaires.

En opérant dans les eaux relevant de la juridiction canadienne, les transporteurs de GNL doivent également respecter toutes les réglementations. De plus, les transporteurs de GNL devront respecter le processus d'acceptation des navires et les procédures du terminal propres à Pieridae.

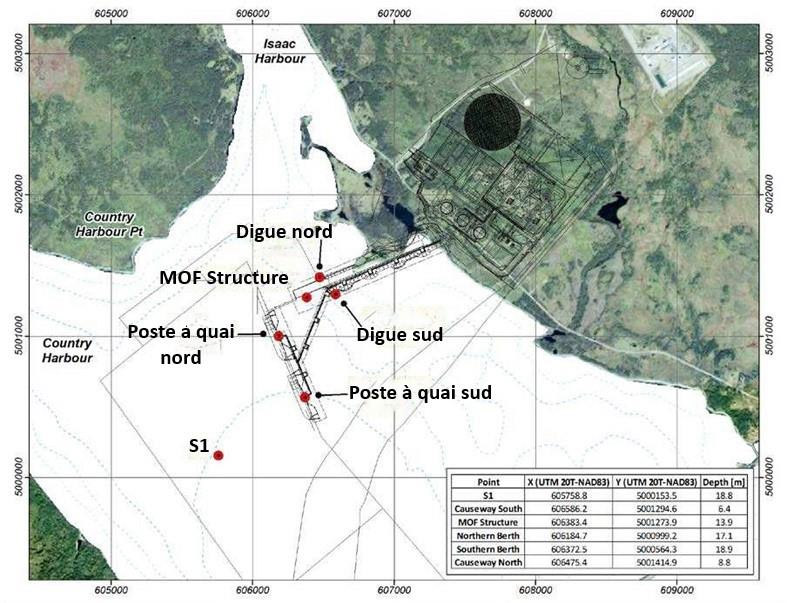

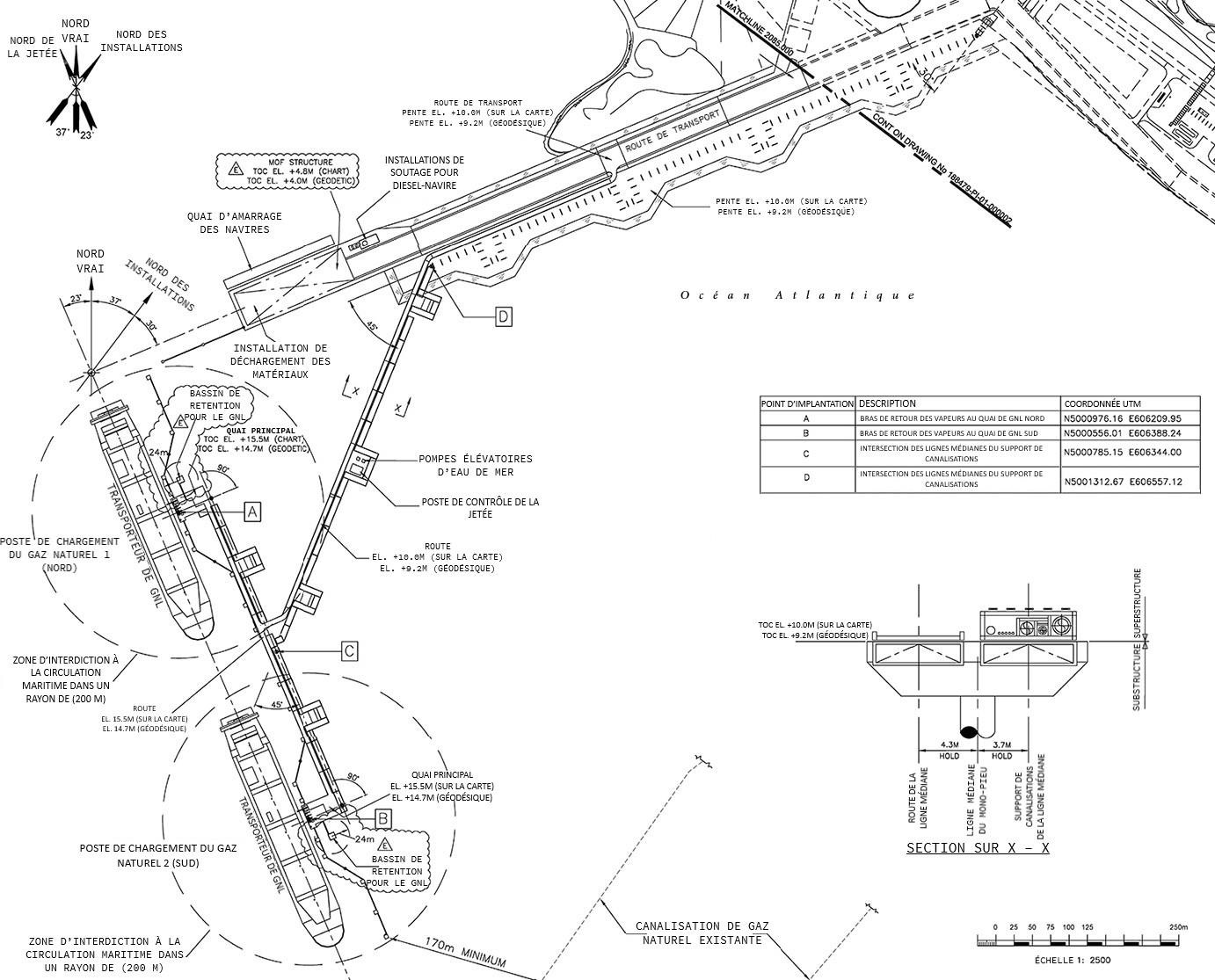

L'aménagement proposé du terminal, tel que détaillé dans la soumission, sera composé d'une chaussée allant de la rive à deux postes d'amarrage. Les postes d'amarrage sont conçus pour accueillir deux transporteurs de GNL :

- Le poste d'amarrage 1 (nord) peut recevoir des navires d'une capacité de 125 000 m3 à 266 000 m3.

- Le poste d'amarrage 2 (sud) peut recevoir des navires d'une capacité de 125 000 m3 à 220 000 m3.

Vous pouvez consulter l'aménagement proposé à la Section 3.3.1 et l'Annexe 4.

1.2 Processus d'examen TERMPOL

TERMPOL désigne le processus d'examen technique des systèmes de terminaux maritimes et des sites de transbordement. Les directives TERMPOL sont présentées dans le Processus de révision TERMPOL, version de 2014 (TP 743).Note de bas de page 2

TERMPOL est un processus d'examen sur une base volontaire pour les entreprises (promoteurs) qui désirent construire et exploiter un terminal maritime pour la manutention en vrac de pétrole, de produits chimiques et de gaz liquéfiés. Cet examen est axé sur les parties d'un projet relatives au transport maritime (c'est-à-dire lorsqu'un navire pénètre dans les eaux canadiennes, navigue dans des chenaux, s'approche des postes d'amarrage d'un terminal maritime et charge ou décharge du pétrole, du gaz ou des produits chimiques en vrac).

L'objectif de ce processus est de perfectionner les parties d'une proposition qui risquent, dans certaines circonstances, d'endommager la coque d'un navire pendant la navigation ou le transfert de la cargaison au terminal.

Un promoteur doit soumettre les études TERMPOL définies dans le processus d'examen TERMPOL, version de 2014, TP 743, afin de :

- Identifier les risques majeurs dans le cadre de l'exploitation proposée.

- Évaluer les risques liés à ces dangers.

- Identifier les manières de réduire les risques à un niveau acceptable en recourant aux meilleures technologies et pratiques disponibles.

Tout au long du processus d'examen technique, un promoteur travaille avec un CET présidé par TC qui est composé de membres de ministères et d'autorités ayant une expertise ou des responsabilités pertinentes.

Le CET examine la proposition et évalue :

- Les études, enquêtes et données techniques fournies à l'appui du TP 743.

- Les réglementations nationales et internationales actuelles et anticipées pour assurer la sécurité de l'exploitation des navires.

- Les activités actuelles de transport maritime le long de l'itinéraire proposé.

Le promoteur examine une gamme de sujets, notamment :

- La sécurité de la navigation sur le(s) itinéraire(s) du navire

- Les services qui contribuent à la sécurité de la navigation, tels que :

- les aides fixes et flottantes

- les services de trafic maritime

- les systèmes électroniques de positionnement

- Les exigences en matière de pilotage, d'escorte par remorqueur et de communications radio le long de la (des) route(s)

- Si le navire est bien adapté à la navigation sur le(s) itinéraire(s) proposé(s) et à l'amarrage prévu au poste d'amarrage

- La sécurité opérationnelle du confinement et de la manutention de la cargaison du navire

- Si le poste d'amarrage du navire et les exigences de service du terminal sont adéquats

- Les conséquences possibles de l'augmentation du trafic maritime sur les réseaux régionaux de transport maritime, y compris la pêche, la navigation de plaisance et les navires qui ne doivent pas être équipés d'un système d'identification automatique (SIA)

- Les préoccupations en matière de pollution liées à ces navires supplémentaires

- Les dangers pour les communautés situées le long de la (des) route(s)

- La prévention de la pollution, les plans d'urgence et les interventions d'urgence

Le Comité examine la soumission TERMPOL et présente un rapport comprenant :

- Un sommaire, une analyse, des conclusions et des recommandations

- Des rapports portant sur des sujets spécifiques pour répondre à toute situation spécifique à un site

Le succès du processus d'examen TERMPOL repose sur le respect des procédures du TP 743 par le promoteur et sur la qualité des données soumises au CET. Le promoteur est responsable de s'assurer que les études sont conformes aux normes industrielles et internationales.

Les « recommandations » du CET sont des mesures proposées pour améliorer la sécurité au-delà des réglementations existantes. À ce titre, ils correspondent à des aspects que le promoteur peut contrôler. Les « conclusions » sont des observations faites pour saisir, renforcer ou faire des commentaires sur les principaux engagements du promoteur. Ils servent parfois à mettre en évidence des actions en cours ou à noter quelque chose en rapport avec un programme ou un règlement particulier.

Le processus d'examen TERMPOL ne peut remplacer les exigences en matière de sûreté, de sécurité et d'environnement de tout loi ou règlement en vigueur, et ne constitue pas non plus un processus d'approbation ou de rejet d'un projet. Il faut noter, aux fins du présent document, que les lois et règlements mentionnés peuvent avoir été modifiés depuis la mise en œuvre du terminal de Goldboro et que, par conséquent, il est attendu du promoteur qu'il se conforme aux lois et règlements les plus récents relatifs à ce projet.

Le processus TERMPOL n'est pas un instrument de réglementation. Aucun autorisation ou permis n'est délivré à la suite de l'examen ou du rapport TERMPOL. À ce titre, le rapport TERMPOL ne doit pas être interprété comme une déclaration de politique gouvernementale ou une approbation de la part du gouvernement fédéral. Bien que les conclusions et les recommandations du rapport TERMPOL ne soient pas contraignantes, un promoteur peut néanmoins intégrer les améliorations suggérées dans son ingénierie, sa planification et sa conception.

L'autorisation accordée par leNote de bas de page 8 ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse (NSE) dans le cadre de l'évaluation environnementale comportait plusieurs conditions. La condition 2.11 exige que le promoteur réalise un processus d'examen TERMPOL afin d'évaluer les risques du projet et de mettre en œuvre les recommandations, à l'exception de celles qui ont été approuvées par le NSE.

Remarques :

- Les recommandations ne peuvent pas alléger les exigences réglementaires de la Loi de la marine marchande du Canada (LMMC, 2001) et de toute autre réglementation applicable.

- Aucun autorisation ou permis n'est délivré à la suite de l'examen TERMPOL. Cependant, les autorités gouvernementales et les autres organismes peuvent utiliser le rapport d'examen TERMPOL pour identifier :

- Les problèmes et les possibilités pour améliorer la sécurité maritime

- Toute conséquence sur les services et programmes maritimes

- Le CET et ses départements et organisations compétents ne sont pas responsables de l'application des conditions prévues par l'évaluation environnementale.

1.3 Portée d'un examen TERMPOL

La portée d'un processus d'examen TERMPOL dépendra de la nature et de l'emplacement de chaque projet.

Le promoteur, en consultation avec le CET, déterminera la portée la plus appropriée pour le projet afin de déterminer la zone géographique, les études, les enquêtes, les données techniques et les échéances de l'examen. Le promoteur doit également tenir compte des activités de transport maritime préexistantes et des circonstances particulières de la région.

Les autres considérations sont les suivantes :

- Le terminal traitera-t-il du pétrole en vrac, des produits chimiques, des gaz liquéfiés ou d'autres cargaisons nocives et dangereuses?

- Le projet est-il un nouveau terminal ou s'agit-il d'un terminal existant?

- Le projet est-il envisagé pour une zone qui n'est pas déjà une route maritime commerciale bien établie?

- Est-ce que les navires du projet sont plus grands que ceux qui se trouvent actuellement dans cette zone?

- S'agit-il d'une nouvelle cargaison, qui ne provient pas actuellement de la région?

- Le projet est-il situé à l'extérieur des limites d'une autorité portuaire canadienne?

- Est-ce le premier examen TERMPOL pour la région? Dans l'affirmative, les opérations, les navires ou la cargaison sont-ils différents de l'examen précédent?

- Le projet se traduira-t-il par une augmentation importante du trafic maritime?

- Les risques de sécurité ont-ils été convenablement évalués dans la zone de délimitation du périmètre du projet?

L'examen TERMPOL est un processus autonome, distinct de toute évaluation environnementale. Il ne considère pas les impacts environnementaux d'un projet, y compris ceux causés par des accidents ou des dysfonctionnements.

Les examens TERMPOL ne fixent pas les normes pour le site, la conception, la construction ou l'exploitation du terminal, et n'examinent pas non plus les infrastructures terrestres comme les installations de réception du gaz naturel et de production de GNL.

Les examens TERMPOL sont indépendants des exigences de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC)Note de bas de page 11. En vertu de laquelle les promoteurs doivent faire une demande d'approbation s'ils veulent construire, placer, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou mettre hors service un ouvrage important dans, par-dessus, au-dessus, en dessous, ou à travers une eau navigable. Le projet ne doit pas porter atteinte à la sécurité de la navigation sur cette voie navigable.

Par contre, le processus d'examen TERMPOL étudie les parties d'un projet relatives au transport maritime dans le contexte des règlements, programmes et services maritimes existants, et envisage de nouvelles interventions qui pourraient être mises en place dès le début des opérations du projet.

1.4 Méthodologie pour l'examen du projet Goldboro GNL

Pieridae Energy Ltd (Pieridae) a formellement demandé un examen TERMPOL par une lettre adressée à TC le 4 novembre 2013. Après que la demande a été acceptée, des représentants de Pieridae et du CET se sont réunis pour définir la portée adéquate des enquêtes et des études.

Les membres du CET ont représenté :

- SSM de TC

- MPO Canada : SHC, Gestion des océans et des zones côtières, Garde côtière canadienne (GCC) - Programmes de navigation, Gestion des incidents et Services de gestion intégrée des activités

- ECC : Programmes d'évaluation environnementale et programmes marins

- APA

- Comté de Guysborough

Pieridae a rédigé sa soumission conformément au Processus d'examen TERMPOL TP 743, version de 20142. Le comité d'examen technique a évalué les documents afin de repérer les lacunes en matière d'information et de fournir un retour d'information.

Tel qu'indiqué dans les lignes directrices pour l'examen TERMPOL, Pieridae a présenté les études, enquêtes et données techniques figurant dans le tableau 1.3-1 pour examen et analyse par le CET :

| Numéro | Titre de l'étude TERMPOL |

|---|---|

| 3.2 | Enquête du trafic maritime |

| 3.3 | Enquête des itinéraires, des abords caractéristiques et de la navigabilité |

| 3.4 | Enquête spécifique sur le dégagement sous quille |

| 3.5 | Enquête sur les temps de transit et les retards |

| 3.6 | Enquête sur les données relatives aux accidents |

| 3.7 | Spécifications du navire |

| 3.8 | Schémas et données techniques du site |

| 3.9 | Systèmes de transfert et de transbordement des cargaisons |

| 3.10 | Éléments de chenal, de manœuvre et d'ancrage |

| 3.11 | Procédures et dispositions en matière d'amarrage |

| 3.13 | Analyse globale des risques et méthodes envisagées pour les réduire |

| 3.14 | Livre d'information sur les ports (aperçu) |

| 3.15 | Manuel d'exploitation des terminaux (aperçu) |

| 3.16 | Planification d'urgence |

| 3.18 | Considérations sur les matières dangereuses et nocives |

Pieridae et le CET ont convenu de ne pas inclure deux études qui ne s'appliquent pas au projet :

- 3.12 - Dispositions relatives à l'amarrage à point unique

- 3.17 - Exigences relatives aux installations de manutention du pétrole

Pieridae a travaillé avec HR Wallingford Ltd. à Howbery Park, Wallingford, Royaume-Uni, pour réaliser des simulations de manœuvre de transporteurs de GNL afin de :

- Valider la conception et la configuration de son terminal.

- Valider les caractéristiques et la composition des remorqueurs.

- Vérifier les limites environnementales pour une exploitation sécuritaire.

- Évaluer la conformité des aides à la navigation existantes.

Les simulations ont été réalisées en novembre 2018 par une équipe de l'APA, SSM de TC, Pieridae et HR Wallingford Ltd. Pour de plus amples renseignements sur le rapport de simulation, consulter la Section 3.2.3.2.

Le CET a examiné les ébauches d'enquêtes et d'études entre juillet 2018 et mai 2019 et a communiqué aux Pieridae les modifications ou ajouts à apporter aux informations qu'ils avaient soumises.

Les résultats de l'examen du CET sont décrits dans la section Analyse du présent rapport, répartis dans les cinq sections suivantes :

- Informations sur les navires

- Informations sur les itinéraires

- Exploitation des terminaux

- Évaluation des risques et planification d'urgence

- Préparation et réponse aux déversements de GNL et de pétrole

Le CET a fondé son analyse et ses commentaires dans ce rapport sur les informations, la documentation et les technologies disponibles au moment de sa rédaction. Il se peut que certains aspects de cette analyse doivent être réévalués en cas de retard important dans le démarrage des opérations ou si Pieridae apporte des modifications à la proposition.

Ce rapport d'examen TERMPOL, dont les recommandations et les conclusions s'appliquent spécifiquement aux éléments de sécurité maritime du projet de GNL Goldboro proposé par Pieridae, a pour objectif de réduire les risques en utilisant les meilleures technologies et pratiques disponibles.

Veuillez lire ce rapport en même temps que le processus d'examen TERMPOL, version de 2014 (TP 743) et les études présentées par le promoteur. Pour obtenir une copie des études du promoteur, contactez :

Pieridae Energy Ltd

1718 Argyle St Suite 730

Halifax NS B3J 3N6

Tél. : 902-492-4044

Télécopieur : 902-492-5200

Courriel : info@pieridae.com

2.0 Participation autochtone

De nombreuses communautés et organisations autochtones peuvent être touchées par le projet Goldboro GNL ou avoir un intérêt direct envers celui-ci. La zone de portée est utilisée pour les activités traditionnelles, notamment la chasse, la pêche et la cueillette.

Dans leur proposition, Pieridae a décrit leur engagement avec les groupes autochtones locaux entre 2013 et 2018. Ils se sont également engagés à continuer ces discussions au fur et à mesure que le projet avance et franchit des étapes clés. Bien que l'obligation de consulter ait été initialement motivée par les exigences de l'évaluation environnementale de la Nouvelle-Écosse, certaines parties de l'examen TERMPOL ont aussi été considérées dans la consultation de Pieridae.

Au terme de l'évaluation environnementale, Pieridae s'est engagé à travailler de manière proactive avec les groupes autochtones pour définir et conclure un accord sur les avantages de la collaboration, qui, selon le promoteur, visera à garantir la participation active des Premières nations au développement et à l'exploitation du projet.

Pendant le processus d'examen TERMPOL, TC a régulièrement communiqué des mises à jour aux groupes autochtones locaux ainsi qu'à d'autres ministères provinciaux et fédéraux. TC va mettre le Rapport d'examen TERMPOL de Pieridae sur le projet Goldboro GNL à la disposition du public.

TC peut tenir des réunions d'information technique avec des groupes autochtones et des utilisateurs locaux des voies navigables pour :

- Leur donner un aperçu du rapport TERMPOL.

- Fournir une occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses.

- Expliquer comment le comité d'examen est parvenu à ses conclusions.

3.0 Analyse

3.0 Introduction

Le rapport TERMPOL correspond à l'analyse du CET sur les plans de Pieridae et la gestion des risques. Les « améliorations en matière de sécurité » auxquelles Pieridae s'est engagé ont été des éléments importants de l'évaluation de la sécurité du projet par le CET. Le CET exige que le promoteur gère ces risques.

Le rapport contient des recommandations et des conclusions qui s'appliquent aux transporteurs de GNL, aux itinéraires proposés et à la sécurité des terminaux. Le CET invite le promoteur à donner suite aux recommandations contenues dans ce rapport. Alors que le promoteur peut faire appliquer certaines recommandations, d'autres impliquent de s'adresser à diverses autorités. Pieridae doit s'assurer de prévoir suffisamment de temps au cas où des discussions seraient nécessaires avant de donner suite à certaines recommandations.

Si Pieridae apporte des modifications à une partie du projet, à des paramètres opérationnels ou à des caractéristiques, il est important d'en informer les autorités compétentes afin de leur donner suffisamment de temps pour les examiner.

Les transporteurs de GNL du projet et leurs exploitations doivent respecter toutes les lois canadiennes et internationales qui s'appliquent, y compris :

- La Loi de la marine marchande du Canada, 2001; qui est la principale loi régissant la sécurité du transport maritime et qui protège l'environnement marin contre la pollution causée par les navires au Canada. La LMMC, 2001, concerne tous les navires opérant dans les eaux canadiennes, les navires canadiens dans le monde entier et, dans certains cas, les navires étrangers dans la zone économique exclusive.

- Le Règlement de pilotage de l'Atlantique (RPA) en vertu de la Loi sur le pilotage, qui a instauré des zones de pilotage obligatoire le long de la côte atlantique du Canada.

- La Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) régit la sûreté du transport maritime et s'applique aux navires, aux ports et aux installations maritimes au Canada, aux navires canadiens à l'étranger et aux installations et structures maritimes.

Conclusion 1. Le CET reconnaît que Pieridae doit discuter des délais avec toutes les autorités compétentes pour donner suite aux recommandations formulées dans le présent rapport.

Recommandation 1. Le CET conseille à Pieridae d'informer les autorités compétentes s'il souhaite modifier des parties du projet, des critères opérationnels ou des caractéristiques, afin que les autorités puissent examiner les éventuelles répercussions sur la sécurité qui résulteraient de ces modifications.

3.1 Information relative aux navires

3.1.1 Dispositions générales

Des transporteurs de GNL spécialisés vont transporter le GNL du terminal de Goldboro vers le marché. Selon PieridaeNote de bas de page 12, son terminal maritime pourra accueillir des navires allant de 125 000 m3 à 266 000 m3. Les transporteurs de GNL seront des navires affrétés battant pavillon étranger et ils devront respecter toutes les lois, réglementations et conventions internationales, de l'État du pavillon et du Canada qui s'appliquent au navire au moment de l'inspection. En fonction du plus petit navire prévu, ils devront satisfaire à l'ensemble des exigences sans aucune dérogation liée à la taille.

Le Canada a adopté des parties de deux accords internationaux à la LMMC de 2001, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) et la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), et exige que les navires les respectent. Par exemple :

- Les systèmes essentiels à bord des navires, comme les systèmes de direction, d'alimentation et de navigation, doivent disposer de systèmes de secours à bord afin que la défaillance d'un système ne compromette pas la sécurité du navire. (SOLAS, chapitre IV et V).

- La convention SOLAS nécessite un ensemble complet d'équipements de navigation pour une navigation sécuritaire et précise.

- Tous les transporteurs de GNL doivent disposer de matériel de sauvetage en nombre suffisant, composé de canots de sauvetage, de radeaux de sauvetage, de gilets de sauvetage, de bouées de sauvetage et de signaux de détresse, etc. Ils doivent également disposer d'un plan de lutte contre l'incendie à bord, avec des informations détaillées sur le matériel de lutte contre l'incendie essentiel.Note de bas de page 13

- La convention SOLAS exige que les navires disposent d'un dispositif de remorquage d'urgence à bord.Note de bas de page 14

- Tous les transporteurs de GNL doivent avoir un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures à bord du navire, approuvé par l'administration.Note de bas de page 15

- Émissions atmosphériques : Goldboro est située dans la zone nord-américaine de contrôle des émissions (ZCE-NA), ce qui implique que le combustible marin utilisé par les navires dans la ZCE-NA ne peut contenir plus de 0,1 % de soufre. La limite de 0,1 % de soufre est applicable depuis le 1er janvier 2015.Note de bas de page 16

La construction d'un transporteur de GNL doit être conforme aux exigences de l'État du pavillon ainsi qu'aux instruments appropriés des conventions et codes de l'OMI. Les transporteurs de GNL doivent également se conformer à la version du Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des gaz liquides en vrac (Code IGC) qui est en vigueur au moment de leur construction, ainsi qu'aux directives des sociétés de classification. Des lignes directrices et des recommandations sont également émises par l'Oil Company International Marine Forum (OCIMF) et la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO).

Le code IGC inclut des exigences pour les éléments et contrôles suivants :

- Matériaux de construction pour le confinement des cargaisons

- Contrôle de la pression et de la température de la cargaison

- Contrôle environnemental

- Protection contre l'incendie et extinction des incendies

- Protection du personnel

- Limites de capacité pour les citernes à cargaison

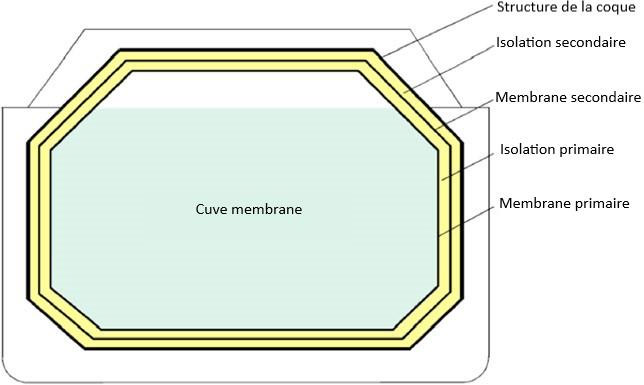

Le système de membrane consiste en une isolation intégrée directement dans la coque du navire, ainsi qu'en un revêtement de membrane à l'intérieur des réservoirs pour préserver leur intégrité. La coque du navire supporte directement la pression de la cargaison de GNL. Le système de membrane utilise la totalité du volume de la coque d'un navire et est moins coûteux à construire. Ces navires ont une meilleure visibilité à partir des fenêtres de la passerelle que la conception sphérique et ne seront pas aussi perturbés par le vent.

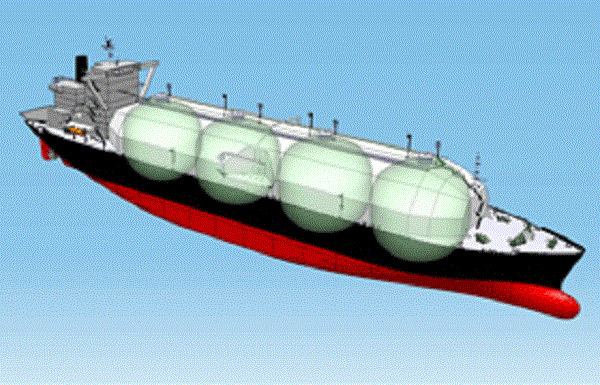

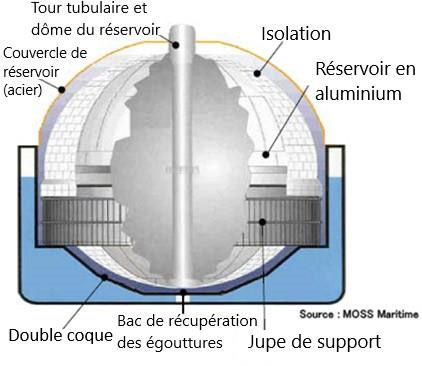

Les réservoirs indépendants et autoportants, tels que le système Kvaerner-Moss, sont constitués de réservoirs sphériques isolés et autoportants, soutenus à l'équateur par une jupe cylindrique continue. La citerne et la coque du navire sont deux structures distinctes. Ils ne sont pas perturbés par les éventuels dommages causés à la coque du navire. Le modèle Kvaerner-Moss se trouve généralement sur les petits GNL.

Pieridae a soumis des données pour quatre grandeurs de navires pouvant faire escale à Goldboro Note de bas de page 17:

| Capacité des navires | 125 000 m3 | 177 000 m3 | 216 000 m3 | 266 000 m3 |

|---|---|---|---|---|

| Réservoir | Sphérique | Sphérique/membrane | Membrane | Membrane |

| LHT (m) | 285,3 | 300 | 315 | 345 |

| LPP (m) | 273,4 | 286,5 | 302 | 332 |

| Largeur (m) | 43,7 | 52 | 50 | 53,8 |

| Creux minimal (m) | 25 | 28 | 27 | 27 |

| Enfoncement (m) | 11,5 | 11,7 | 12 | 12 |

| Enfoncement du lest (m) | 10 | 9,5 | 9,4 | 9,6 |

| Déplacement en charge (mt) | 102 804 | 128 533 | 146 054 | 178 564 |

| Déplacement du lest (mt) | 82 500 | 98 887 | 111 900 | 141 990 |

| Zone de charge du vent longitudinal (m2) | 6 450 | 9 918 | 7 130 | 8 759 |

| Zone de charge du vent transversal (m2) | 783 | 1 943 | 1 510 | 1 612 |

| Charge du vent longitudinal du lest (m2) | 6 865 | 10 478 | 8 000 | 9 552 |

| Charge du vent transversal du lest (m2) | 850 | 2 055 | 1 650 | 1 741 |

Recommandation 2. Le CET recommande que Pieridae identifie toutes les exigences canadiennes spécifiques qui ne font pas actuellement partie des conventions, codes ou normes internationaux. Pieridae devrait mettre l'accent sur ces exigences dans le Livre d'information sur les ports pour les navires faisant escale au terminal GNL de Goldboro.

3.1.2 Procédures de contrôle des navires-citernes

Tous les navires-citernes étrangers faisant escale dans un port canadien sont soumis à des inspections. TC procède à l'inspection des navires-citernes lors de leur première escale dans un port canadien, et au moins une fois par an par la suite.

Les inspecteurs veillent à ce qu'ils respectent les exigences canadiennes et les conventions internationales pertinentes. Le Canada considère que les transporteurs de GNL sont des navires-citernes à des fins d'inspection.

Les sociétés de classification (comme le Lloyd's Register, l'American Bureau of Shipping, DNV-GL, etc.) ont les compétences nécessaires pour inspecter, vérifier et certifier que les navires sont construits, entretenus et exploités conformément aux règles, règlements et normes reconnus.

Le programme de Contrôle des navires par l'État du port est un régime international qui permet aux navires étrangers d'être arraisonnés et inspectés afin de s'assurer que les principales conventions maritimes internationales sont respectéesNote de bas de page 18. TC se sert du programme pour faire appliquer la LMMC, 2001, la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) et d'autres conventions internationales.

L'Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) donne des conseils sur le contenu et l'application d'un programme d'inspection des navires-citernes dans le cadre du Rapport d'inspection des navires (SIRE), un processus d'inspection volontaire. Les sociétés membres exigent que les navires soient inspectés par un inspecteur SIRE accrédité. Il existe une division des responsabilités en cascade au sein de SIRE pour assurer le respect des réglementations applicables. L'expéditeur vérifie le propriétaire du navire avant les nominations. L'exploitant du terminal maritime examinera ensuite les navires-citernes désignés afin de s'assurer qu'ils sont compatibles avec l'aménagement, les installations et les équipements du terminal. L'adhésion des membres de l'industrie au programme SIRE favorise une amélioration continue.

Les directives de gestion et d'autoévaluation des navires-citernes de l'OCIMF (Tanker Management Self-Assessment - TMSA) encouragent les entreprises à comparer leurs systèmes de gestion de la sécurité à des indicateurs de performance clé et fournissent une attente minimale (niveau 1) ainsi que trois niveaux croissants de conseils sur les meilleures pratiques. Les résultats de l'auto-évaluation pourront être utilisés pour élaborer des plans d'amélioration afin de favoriser une amélioration continue de leurs systèmes de gestion des navires. Les entreprises sont incitées à comparer régulièrement les résultats de leur auto-évaluation aux indicateurs de performance clé de la TMSA et à élaborer des plans d'amélioration. En veillant à ce que leurs politiques et procédures correspondent aux meilleures pratiques de l'industrie, les entreprises améliorent leurs performances et atteignent des normes élevées de sécurité et de prévention de la pollution.

Étant donné que la TMSA est généralement acceptée par le secteur des pétroliers, de nombreuses associations de protection et d'indemnisation (P&I Clubs) et de nombreux terminaux ont commencé à demander la TMSA auprès d'autres types de navires. L'auto-évaluation concerne les points suivants Note de bas de page 19:

- Le leadership et le système de gestion de la sécurité

- Recrutement et gestion du personnel à terre

- Gestion du recrutement et du bien-être du personnel des navires

- Fiabilité et entretien des navires, notamment des équipements essentiels

- Sécurité de la navigation

- Opérations de cargaison, de lest, de nettoyage des citernes, de soutage, d'amarrage et d'ancrage

- Gestion des changements

- Signalement des incidents, enquêtes et analyses

- Gestion de la sécurité

- Gestion de l'environnement et de l'énergie

- Préparation aux situations d'urgence et planification en cas d'urgence

- Mesures, analyses et améliorations

- Sécurité maritime

Le Chemical Distribution Institute—Marine (CDI-M) publie des rapports d'inspection annuels sur la flotte mondiale de navires-citernes pour produits chimiques et gaz de pétrole liquéfié. En 2018, plus de 600 propriétaires de navires et 5400Note de bas de page 20 transporteurs de produits chimiques et de gaz ont participé à cet effort. Il y a plus de 70 inspecteurs accrédités par le CDI-M qui mènent des inspections dans les ports à travers le monde. Les navires qui ont un rapport CDI-M dans la base de données active sont répertoriés dans le système européen d'information sur la qualité des navires (EQUASIS - European Quality Ship Information System). Les membres du Mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du Port qui participent à EQUASIS ont accès à la base de données qui leur permet d'obtenir des informations à partir des rapports d'inspection des navires.

Pieridae a annoncé qu'il établira un processus de contrôle et d'approbation pour évaluer la capacité d'un transporteur de GNL à faire escale et à charger au terminal GNL de Goldboro de manière sûre et efficace.Note de bas de page 21 Cette procédure est divisée en deux activités différentes :

- « Compatibilité avec le terminal » - contrôle des aspects physiques du transporteur de GNL par rapport aux exigences du terminal.

- « Assurance qualité du transporteur de GNL et de son exploitant » - évalue la capacité du transporteur de GNL à respecter les normes de sécurité et d'environnement.Note de bas de page 21

La procédure de contrôle concernerait également :

- La sécurité et la sûreté au poste d'amarrage.

- Vérification du transporteur de GNL avant l'accostage.

- Détails de la cargaison et du transporteur lors du chargement.

- Qualifications de l'équipage.

- Sécurité des terminaux et procédures opérationnelles.

La Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) a développé un questionnaire de compatibilité navire-terre pour vérifier que les navires-citernes sont adéquatement configurés pour le terminal.Note de bas de page 22 Pieridae a affirmé que tous les navires faisant escale à Goldboro devront satisfaire à toutes les exigences internationales et canadiennes en matière de contrôle et devront être munis d'un certificat valide du programme de rapport d'inspection des navires (SIRE).Note de bas de page 23

Conclusion 2. Le contrôle des navires-citernes, le programme de rapport d'inspection des navires et les processus maritimes de l'Institut de distribution de produits chimiques sont des moyens généralement acceptés que les terminaux et les sociétés de GNL adoptent pour vérifier la conformité et améliorer la sécurité.

Recommandation 3. Le CET recommande que Pieridae adopte et applique des normes de contrôle, veille à ce que tous les navires faisant escale à son terminal disposent d'un certificat SIRE (Ship Inspection Report Programme - programme de rapport d'inspection des navires) à jour et satisfassent aux critères de compatibilité du terminal. Pieridae devrait inclure ses normes de vérification dans le Livre d'information sur les ports.

Recommandation 4. Le CET recommande que Pieridae demande à tous les navires faisant escale à son terminal maritime de suivre le programme d'auto-évaluation de la gestion des pétroliers du Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

Recommandation 5. Le CET recommande que Pieridae utilise le questionnaire de compatibilité navire-terre publié par la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) lors de la phase de préfixation pour voir si un navire peut être amarré en toute sécurité au terminal.

3.1.3 Gestion des eaux de lest

Le projet Goldboro GNL impliquera des transporteurs de GNL d'une capacité maximale de 266 000 m3, qui transporteront probablement de l'eau de mer comme ballast. Tout navire étranger doit se conformer au Règlement sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast du Canada ainsi qu'à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et sédiments de ballast des navires.Note de bas de page 24

Les navires qui reçoivent des eaux de ballast à l'étranger doivent disposer d'un plan de gestion des eaux de ballast. Ils ne doivent pas rejeter des eaux de ballast étrangères dans les eaux canadiennes, à moins qu'elles n'aient été gérées par :

- Un échange en mer.

- Le traitement à bord.

- Le pompage à terre en vue d'un traitement; ou

- La rétention à bord.

La réglementation canadienne dépasse la Convention internationale en demandant que le ballast soit échangé à au moins 200 nm du rivage et dans des eaux d'au moins 2000 mètres de profondeur. La convention de l'OMI concernant les eaux de ballast exige l'échange des eaux de ballast à au moins 200 nm du rivage, mais seulement à 200 mètres de profondeur.

Un navire doit faire parvenir à TC un « Formulaire de déclaration des eaux de ballast » dès que la gestion des eaux de ballast est terminée et avant d'entrer dans les eaux sous juridiction canadienne. Les navires peuvent être inspectés par le SSM de TC pour vérifier qu'ils respectent le Règlement sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast, tel que modifié de temps à autre.

3.1.4 Normes relatives aux navires et à l'équipage

Tous les transporteurs de GNL sont tenus de respecter les Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), de la société de classification et des enquêtes de l'État du pavillon, et de se conformer à toutes les lois internationales et canadiennes.

La Convention STCW définit les normes internationales minimales de qualification pour toute personne travaillant à bord d'un navire. Il comprend des exigences de certification et de formation pour tous les emplois à bord d'un navire, y compris:

- Heures de repos pour les marins

- Certificats d'aptitude pour les gens de mer compétents, pour les départements du pont et des machines

- Exigences en matière de formation et de perfectionnement professionnel

- Formation obligatoire en matière de sécurité

- Normes médicales additionnelles

- Limites spécifiques d'alcoolémie dans le sang ou dans l'air expiré

Le Règlement sur le personnel maritime (RPM) est un règlement adopté en vertu de la LMMC, 2001. La partie 2 du RPM concerne les navires canadiens et les navires étrangers dans les eaux canadiennes. Elle exige que :

- Les officiers supérieurs (capitaine, second, chef mécanicien ou second mécanicien) à bord d'un transporteur de GNL doivent être titulaires d'un certificat/approbation de Formation spécialisée en matière de transport de gaz liquéfié par navire-citerne.

- Tout membre d'équipage ayant des responsabilités spécifiques dans les opérations de transfert de gaz liquéfié doit être titulaire d'un certificat/approbation de Familiarisation aux navires-citernes de gaz liquéfié.

Pieridae doit vérifier que les transporteurs respectent tous les éléments requis du RPM en vertu de la LMMC, 2001, y compris toute mise à jour future.

La Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) exige que tous les « navires soient dotés d'un équipage suffisant et efficace ».Note de bas de page 25 Lorsque l'équipage de sécurité minimum d'un navire est fixé, plusieurs principes sont appliqués pour garantir que la sécurité n'est pas compromise à tout moment.

SIGTTO a publié deux documents relatifs aux qualifications des équipages :

- Directives d'utilisation de la matrice d'expérience SIGTTO en matière de GNL et de GPLNote de bas de page 26, pour faciliter la gestion de la sécurité des équipages à bord des navires GNL et GPL

- Normes de compétence pour le transport maritime de GNL

Le promoteur devra vérifier que les équipages des transporteurs GNL faisant escale au terminal proposé de Goldboro sont expérimentés et formés pour la cargaison et le navire spécifiques qu'ils exploitent.Note de bas de page 27 Ainsi, tout membre du personnel de bord concerné devrait avoir reçu la formation requise pour satisfaire aux Normes de compétence en matière de navigation SIGTTO LNG et aux Directives d'utilisation de la matrice d'expérience SIGTTO LNG et GPL.

Conclusion 3. Pieridae n'a pas indiqué dans sa soumission les exigences du Règlement sur le personnel maritime en matière de formation et de qualification des équipages.

Recommandation 6. Le CET recommande que tout le personnel à bord des navires soit formé pour répondre aux Normes de compétence pour le transport maritime de GNL et aux Directives d'utilisation de la matrice d'expérience SIGTTO en matière de GNL et de GPL.

3.2 Informations sur les itinéraires

3.2.1 Itinéraire global

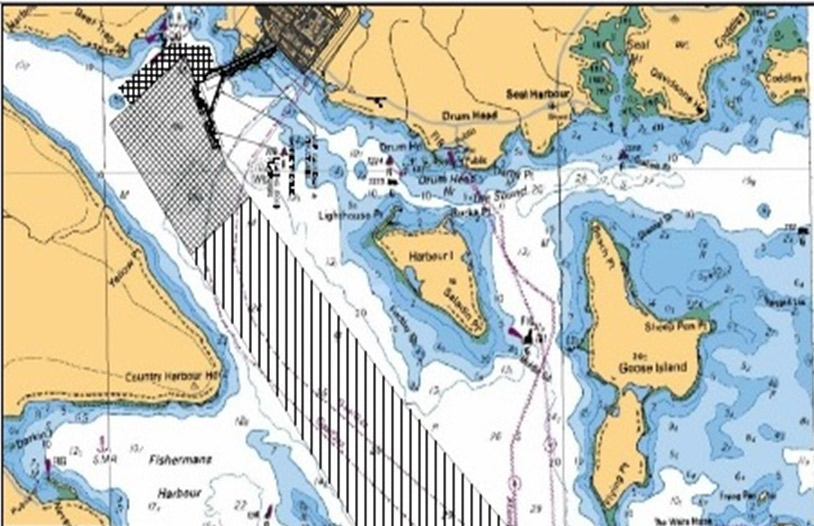

Le projet de terminal GNL de Goldboro est situé sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, à l'entrée de Country Harbour et d'Isaacs Harbour. Il n'est accessible que depuis la haute mer et aucune route alternative n'a donc été envisagée. La plupart des transporteurs de GNL faisant escale à l'installation proposée proviendraient d'Europe (la Belgique, l'Espagne et la France sont des marchés clésNote de bas de page 28) L'accès maritime au terminal proposé est sécuritaire et sans restriction pour tous les navires prévus, les routes d'approche et de départ étant généralement de 20 m ou plus. Vous trouverez des renseignements complémentaires à l'annexe 4.

La zone de délimitation prévue pour l'installation proposée s'étend de Douvres (61 ° de longitude ouest) à Sherbrooke (62–° de longitude ouest), soit un total de 76 km (47 nm) le long de la côte, et jusqu'à la limite de la mer territoriale canadienne (jusqu'à une distance de 12 miles nautiques).

En 2016, Pieridae a présenté uneNote de bas de page 6 étude préparée par Amec Foster Wheeler comme partie de sa soumission. L'étude n'a pas été actualisée, mais les sections appropriées ont été ajoutées à une annexe du module 3.3 Enquête des itinéraires, des abords caractéristiques et de la navigabilité, présenté au CET le 26 juillet 2018.

Pieridae a également présenté un Rapport de simulation de manœuvre dans le module 3.10 - Éléments de manœuvre et d'ancrage et Goldboro GNL - Étude de simulation de navigation menée par HR Wallingford Ltd.

Dans les environs immédiats du terminal proposé, il y a deux gazoducs sous-marins qui ne sont plus en service :

- L'oléoduc Sable Offshore, propriété d'ExxonMobil

- Le pipeline Deep Panuke Offshore, propriété d'Encana Corporation

ExxonMobil, le principal opérateur du projet énergétique offshore de Sable, a cessé d'expédier du gaz naturel à terre le 31 décembre 2018Note de bas de page 29. Encana Corporation a arrêté d'expédier du gaz à terre le 7 mai 2018, pour ses activités à Deep Panuke. Ces oléoducs devraient être entièrement mis hors service d'ici 2021Note de bas de page 30 et réduiront le risque associé au passage et à l'accostage des transporteurs de GNL.

Les études de Pieridae ne tiennent pas compte du démantèlement des gazoducs sous-marins. La fin des opérations pour Sable Offshore et Deep Panuke auront un effet sur les mesures d'atténuation proposées que les navires devraient prendre lorsqu'ils naviguent dans la zone. Pieridae devra procéder à une réévaluation des risques liés à la navigation dans la zone et à la mesure d'atténuation des risques également. Par exemple, Pieridae a proposé que tous les transporteurs de GNL aient l'ancre levée et sécurisé, une fois que le pilote est à bord et qu'un remorqueur a été mis en route. Cette démarche pourrait ne pas être nécessaire si les gazoducs ne sont pas utilisés.

Conclusion 4. Les deux gazoducs offshore existants qui ont transporté le gaz naturel vers l'ancienne usine à gaz de Goldboro resteront probablement en place. Encana Corporation et ExxonMobil ont soumis à l'autorité de régulation de l'énergie du CanadaNote de bas de page 31 des demandes d'abandon des gazoducs et ont commencé à les mettre hors service. Les deux entreprises ont expliqué que les gazoducs seraient raclés et rincés, remplis d'eau de mer et laissés inertes sur le fond marin.

Recommandation 7. Le CET a recommandé que Pieridae évalue les mesures d'atténuation des risques proposées en ce qui concerne les gazoducs sous-marins abandonnés d'Encana et d'ExxonMobil situés à proximité du terminal; en particulier, les risques associés à un transporteur des GNL jetant l'ancre au-dessus des gazoducs sous-marins et procédant aux mises à jour correspondantes de son Livre d'information sur les ports et de son Manuel d'exploitation des terminaux.

3.2.2 Navigation et sécurité

3.2.2.1 Généralités

Comme tous les navires qui entrent dans les eaux canadiennes, les transporteurs de GNL à destination du terminal GNL proposé de Goldboro doivent respecter toutes les exigences en matière de sécurité de la navigation énoncées dans la Loi de la marine marchande du Canada, 2001, et la LMC et leurs règlements. Ils sont tenus de se conformer à la réglementation pendant toute la durée de leur séjour dans les eaux sous juridiction canadienne.

Ces règlements exigent que le capitaine du navire :

- Dispose à bord des cartes de navigation, des publications nautiques et des équipements de navigation et de communication appropriés.

- A élaboré un plan de passage qui tient compte de la profondeur d'eau existante sur l'ensemble du trajet afin de s'assurer qu'il y a un dégagement sous quille suffisant à tout moment.

- Avant d'arriver à la station d'embarquement des pilotes et de quitter le poste d'amarrage, vérifie que les systèmes de navigation, de contrôle et de propulsion du navire sont pleinement fonctionnels, en : Note de bas de page 32

- Fonctionnement du (des) moteur(s) en marche arrière

- Vérifier la direction (en testant l'arc de rotation complet du gouvernail [des gouvernails])

- Vérification :

- Systèmes de communication

- RADARs

- Autres équipements de navigation électronique

- Autres dispositifs de timonerie

- Ancre

- Équipement d'amarrage

- Système de remorquage en cas d'urgence pour les opérations de remorquage d'escorte

Les transporteurs de GNL vont s'approcher du terminal en haute mer sans trop d'interaction avec les autres navires, sauf pour manœuvrer pour suivre la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (COLREG) jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre le poste de mouillage ou de pilotage (si le port doit être considéré comme une zone de pilotage obligatoire).

3.2.2.2 Services de trafic maritime

Tous les transporteurs GNL de Goldboro devront se présenter aux Services de communication et de trafic maritime (SCTM) de la GCC :

- Quand on est à 96 heures des eaux canadiennes, conformément aux dispositions du Règlement sur la sûreté du transport maritime Note de bas de page 33 (SOR/2004-144). Parmi les autres enquêtes de sécurité, le navire doit déclarer toute défaillance de ses équipements et systèmes de sécurité, y compris ses systèmes de communication.

- Quand on est à 24 heures des eaux canadiennes, conformément aux dispositions du Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada Note de bas de page 34 (SOR/89-99). Les navires doivent signaler, en plus des détails relatifs à la certification légale et à la couverture de responsabilité, tout défaut de la coque du navire, des systèmes de propulsion ou de direction principaux, des RADARS, des compas, de l'équipement radio, des ancres ou des câbles.

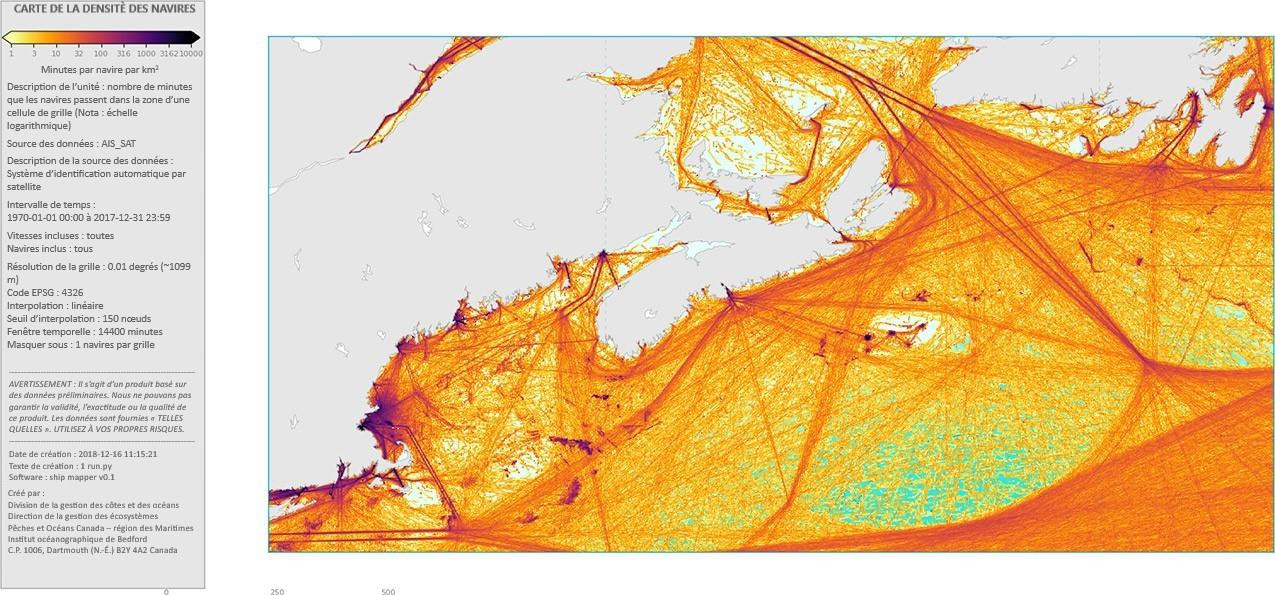

Les centres des SCTM contrôlent également la navigation dans les zones STM (services de trafic maritime) en vertu du Règlement sur les zones de services de trafic maritime.Tout navire d'une longueur de 20 mètres ou plus et tout navire qui remorque ou pousse un autre navire doit se présenter à un officier des SCTM. Le navire doit respecter les exigences de déclaration prévues par le règlement. Les échanges d'informations entre les navires et un centre à terre contribuent à promouvoir une navigation sécuritaire et efficace et à renforcer la protection de l'environnement.

Pour le moment, il n'y a pas de système d'acheminement du trafic maritime dans la zone d'étude du projet GNL de Goldboro ( par exemple, un dispositif de séparation du trafic) ni de surveillance des STM (y compris la couverture RADAR et la couverture radio VHF sur la fréquence de travail), car la concentration du trafic ne nécessite pas de telles mesures.

L'analyse générale des risques effectuée par HR Wallingford a défini plusieurs mesures et procédures visant à réduire les risques à un niveau acceptable. La gestion du trafic maritime était l'une des mesures suggérées dans l'étude. Cette question est abordée de manière plus approfondie à la Section 3.4.2.

3.2.2.3 Aides à la navigation

Les aides à la navigation sont des instruments ou des systèmes, externes à un navire, qui :

- Aident les navigateurs à déterminer la position et la route du navire.

- Signalent de dangers ou d'obstacles.

- Indiquent le meilleur itinéraire ou l'itinéraire préféré.

Le système d'aides à la navigation Note de bas de page 35 canadien est composé d'aides visuelles, sonores et électroniques à la navigation. Les aides visuelles incluent les bouées, les balises de jour, les marques de jour et les feux. Les aides sonores sont des appareils produisant des sons qui avertissent les marins du danger dans des conditions de faible visibilité. Ces signaux comprennent les signaux de brouillard sur le rivage et les cloches et sifflets montés sur les bouées qui sont activés par l'action des vagues. La plupart des aides sonores fonctionnent lorsque la visibilité est réduite à moins de deux milles nautiques. Les aides électroniques sont notamment les réflecteurs radar, les balises radar, le système de positionnement global différentiel, les aides à la navigation « virtuelles » et le système d'identification automatique (SIA).

La GCC a pour mandat, mais n'est pas contrainte, de fournir des aides à la navigation dans les eaux canadiennes, à l'exception des voies navigables desservies par Parcs Canada.

Les aides à la navigation existantes dans Country Harbour et Isaacs Harbour répondent aux besoins du trafic maritime actuel. Les aides ne sont pas accordées au profit d'un seul utilisateur ou pour marquer l'accès à une installation privée. Étant donné que ce dernier est considéré comme un utilisateur unique, tous les coûts liés aux aides supplémentaires seraient à la charge de Pieridae.

Conclusion 5. Le CET remarque que le port est bien marqué par des bouées et qu'il répond aux besoins du trafic maritime actuel. Tout changement ou ajout proposé au système d'aides à la navigation nécessite l'apport de la GCC, le Programme des aides à la navigation, afin de s'assurer que le niveau de service est maintenu pour les utilisateurs existants dans la région.

3.2.2.4 Pilotage

Partout dans le monde, de nombreux pays maritimes font appel à des pilotes spécialisés pour faire naviguer les navires sur leurs voies navigables. Les pilotes agréés conduisent les navires pour s'assurer que les navires sont navigués et amarrés en toute sécurité dans des zones difficiles. Ils sont familiarisés avec les côtes, les eaux intérieures, les hauts-fonds, les ports, les ports, la météo, les marées, les règlements de navigation et les restrictions de la zone de pilotage dans laquelle ils sont autorisés. Les pilotes sont également familiarisés avec les différents systèmes de propulsion, la conception des coques et les caractéristiques des gouvernails des différents navires et leur réaction à des vitesses et des conditions météorologiques variées.

Les quatre administrations de pilotage au Canada chargées de fixer les exigences et de fournir des services de pilotage maritime dans toutes les régions géographiques du pays sont l'Administration de pilotage de l'Atlantique (APA), l'Administration de pilotage des Grands Lacs, l'Administration de pilotage des Laurentides et l'Administration de pilotage du Pacifique. Ils régissent les conditions de pilotage obligatoire dans lesquelles certaines catégories de navires, y compris les navires-citernes, sont tenues d'embarquer un pilote maritime ayant une connaissance du milieu local avant d'entrer dans un port ou une voie navigable très fréquentée.

L'APA suit et évalue tous les domaines relevant de son mandat afin de déterminer tout changement dans les facteurs et les circonstances qui peuvent avoir un impact sur la sécurité. Si un tel changement est jugé digne d'être examiné de plus près, l'Administration fera appel à un facilitateur externe pour mener une Méthode de gestion des risques de pilotage (MGRP).

Pieridae a expliqué que les navires devaient s'approcher du terminal sous la conduite d'un pilote en passant la bouée de chenal « TT » sur le côté bâbord du navire. Le navire maintiendrait son cap jusqu'à ce que le navire commence son mouvement pour s'approcher de la jetée, avec l'aide de remorqueurs. Pendant les simulations de manœuvre, les pilotes ont suggéré de placer un ensemble de feux d'alignement/feux de guidage pour le passage du rétrécissement aux approches de l'emplacement proposé du terminal (voir la Section 3.2.3.3 et l'Annexe 5 pour plus de détails).

Le terminal GNL envisagé à Goldboro n'est pas situé dans une zone de pilotage obligatoire. Pieridae a proposé d'inclure Goldboro dans la zone de pilotage obligatoire. Cette question est abordée de manière plus approfondie à la section 3.4.2.5

Conclusion 6. Le terminal GNL envisagé à Goldboro n'est pas situé dans une zone de pilotage obligatoire.

Recommandation 8. La TRC recommande que Pieridae demande un examen de la méthodologie de gestion des risques de pilotage avant ou pendant la construction du terminal.

3.2.2.6 Cartes marines

Les navires faisant escale au terminal proposé de Goldboro devront utiliser les cartes SHC 4234, 4321 et 4227 ou une carte équivalente acceptée par l'Organisation hydrographique internationale (OHI). Le SHC est l'agence gouvernementale fédérale responsable de la cartographie marine. Le SHC est responsable de la production et de l'entretien des cartes et des autres produits qui contribuent à la sécurité de la navigation dans les eaux canadiennes.Note de bas de page 36 L'Étude de simulation de navigation de Goldboro GNL a proposé que les cartes soient mises à jour de manière à ce que Country Harbour soit centré, au lieu d'être situé au bord de la carte. Le SHC a indiqué qu'il est nécessaire de cartographier tous les mouillages, postes d'amarrage et zones d'exclusion proposés ainsi que tous les changements/ajouts aux aides à la navigation liés à l'installation proposée. Étant donné la nature et l'ampleur du projet, la révision des cartes pourrait prendre jusqu'à quatre ans. Le SHC doit réévaluer les systèmes de cartes existants. Un nouvel encart « d'amarrage » à grande échelle sera peut-être nécessaire afin de soutenir la navigation au terminal GNL. Les cartes électroniques et les publications nautiques devront également être mises à jour afin de faciliter la navigation au terminal, une fois que la conception du terminal, l'éclairage, les zones d'exclusion et les aides à la navigation seront finalisés.

Si le projet Goldboro GNL est confirmé, Pieridae doit en informer officiellement le SHC. Tous les plans proposés et réalisés doivent être transmis au SHC dans les meilleurs délais à Pieridae. Les notifications et les plans proposés doivent être envoyés à l'adresse suivante :

CHS Atlantic

À l'attention de :

Hydrographic Data Centre

1 Challenger Drive

Dartmouth NS B2Y 4A2

Conclusion 7. Le SHC serait affecté par la construction d'un nouveau grand terminal maritime.

Conclusion 8. Le CET est conscient que les cartes actuelles de la zone ne sont pas adaptées à la navigation en toute sécurité de l'augmentation et du type de trafic maritime prévus.

Recommandation 9. Le CET recommande que Pieridae collabore avec le SHC pour préparer et soumettre les données des relevés cartographiques le plus tôt possible, car le processus de cartographie pourrait prendre de 3 à 4 ans.

3.2.2.7 Conditions environnementales

La Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) a demandé à Pieridae Energy de réaliser une étudeNote de bas de page 37 sur les océans pour le projet Goldboro en 2015, afin de documenter les conditions météorologiques locales moyennes et extrêmes et les conditions de mer auxquelles on pourrait s'attendre à l'emplacement du terminal proposé. La zone étudiée s'étend jusqu'à 20 km de l'emplacement proposé pour le terminal, dans toutes les directions. Pieridae a joint les résultats de l'étude de 2015 à sa soumission de 2018.

Vagues, marées et courants

La marée la plus haute de cette zone peut atteindre 2,2 mètres et la marée la plus basse peut atteindre 0,2 mètresNote de bas de page 38. Tableau 3.2.2.7-1 est un échantillon provenant du tableau des marées pour Isaacs Harbour, montrant les marées hautes les plus hautes et les marées basses les plus basses pour 2019.

| Jour | Heure | Hauteur (m) |

|---|---|---|

| 22 janvier 2019 | 21 h 12 | 2,2 |

| 23 janvier 2019 | 21 h 51 | 2,2 |

| 21 mars 2019 | 20 h 33 | 2,2 |

| 22 mars 2019 | 21 h 07 | 2,2 |

| 3 août 2019 | 09 h 28 | 2,2 |

| 4 août 2019 | 10 h 06 | 2,2 |

| 31 août 2019 | 08 h 32 | 2,2 |

| 1 septembre 2019 | 03 h 05 | 0,2 |

| 1 septembre 2019 | 09 h 08 | 2,2 |

| 2 septembre 2019 | 09 h 43 | 2,2 |

| 29 septembre 2019 | 08 h 09 | 2,2 |

Le niveau moyen de la mer dans la région s'élève à un rythme d'environ 3,15 mm/an, soit environ 0,315 m en 100 ans. CB&I a calculé que le pire scénario, pour une période de retour de 100 ans, serait de +3,3 m au-dessus du zéro des cartes (+2,2 m de marée haute astronomique, +0,3 d'élévation du niveau de la mer et +0,8 m pour une onde de tempête).

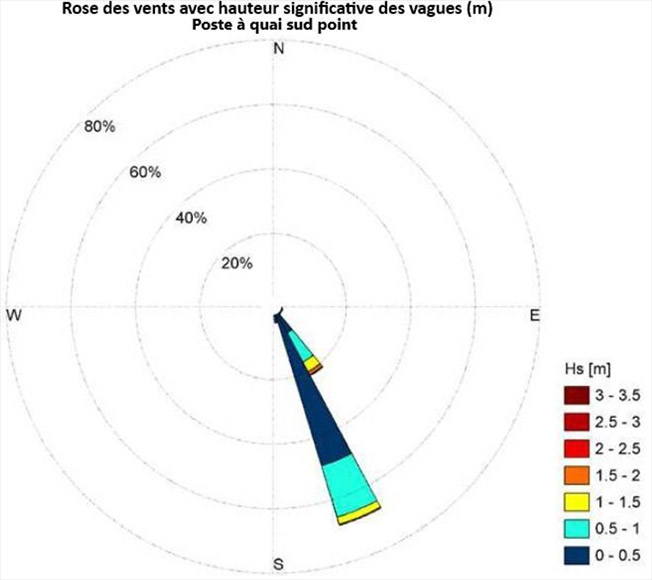

La hauteur des vagues à l'extérieur de l'entrée de Country Harbour, près de Goose Island, est en moyenne de 1,35 m en provenance du sud et peut atteindre 8,24 m (5 cas signalés en 61 ans)Note de bas de page 37. Les vagues à proximité du projet de terminal GNL de Goldboro sont plus petites et plus courtes grâce à l'effet de protection des terres entourant le poste d'amarrage. Le poste d'amarrage du sud est plus touché que celui du nord; bien qu'en général, la hauteur des vagues soit inférieure à 1 mètre, avec de rares cas qui dépassent 1 m avec un maximum de 3 m (0,03 %). Pendant l'été, les vagues sont plus petites et proviennent du sud-sud-ouest ; pendant les mois plus froids, les vagues sont plus grosses et proviennent du sud.

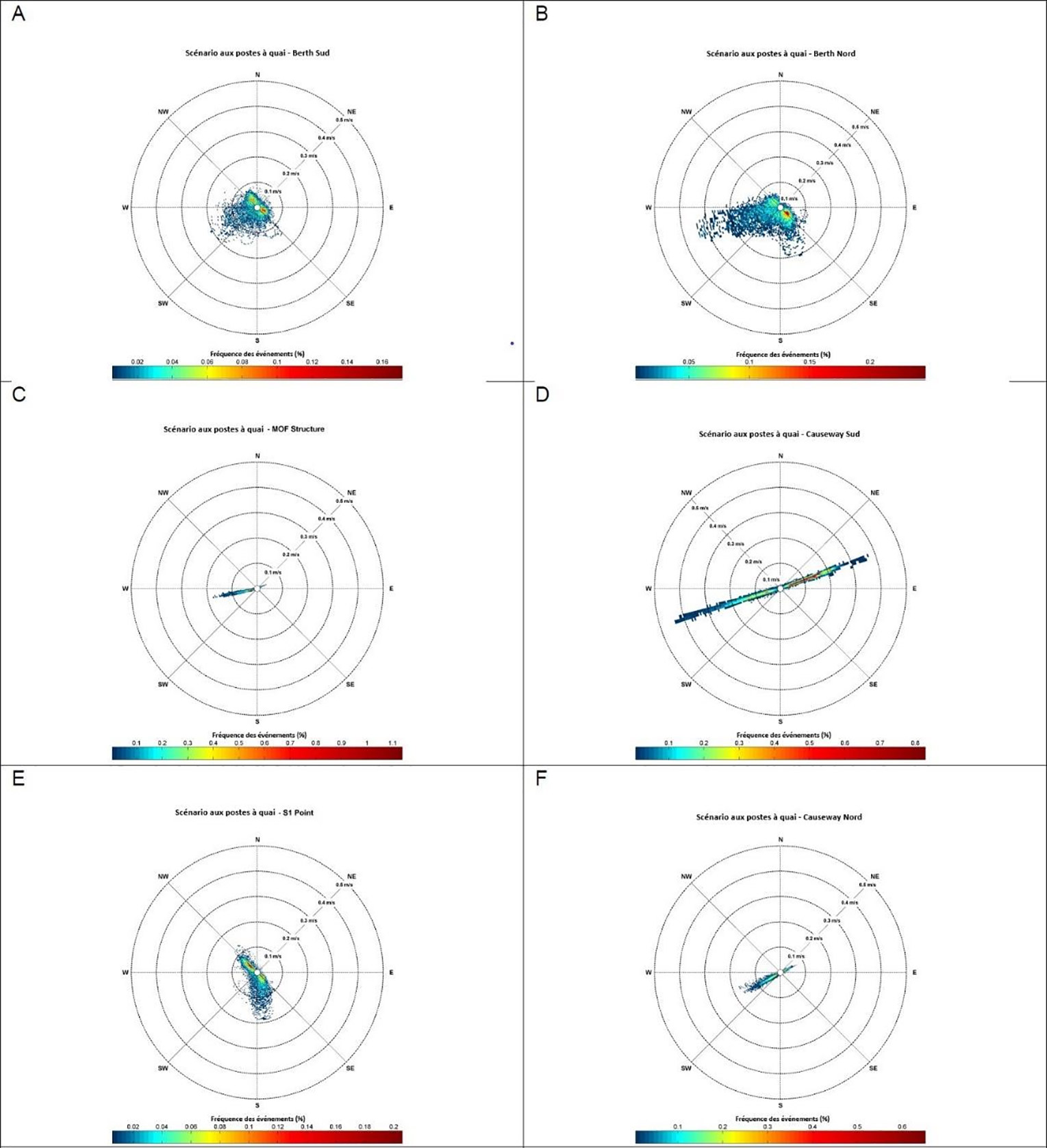

L'étude a également décrit en détail les courants attendus à l'emplacement du terminal. Par le biais d'une modélisation après la construction, Pieridae a calculé que le courant maximum prévu au niveau du pont-jetée sud était de 0,44 m/sNote de bas de page 37, ce qui correspond à la vitesse de courant la plus élevée prévue à l'emplacement du terminal proposé. La figure 3.2.2.7-3 illustre la fréquence directionnelle des courants en six points :

- Poste d'amarrage sud, courant maximum prévu de 0,21 m/s (0,4 Kts)

- Poste d'amarrage nord, courant maximum prévu de 0,34 m/s (0,66 Kts)

- Structure de l'installation de déchargement des matériaux (MOF), courant maximum prévu de 0,18 m/s (0,35 Kts)

- Pont-jetée sud, courant maximum attendu 0,44 m/s (0,86 Kts)

- Point "S1", courant maximum prévu de 0,19 m/s (0,37 Kts)

- Pont-jetée nord, courant maximum attendu 0,17 m/s (0,33 Kts)

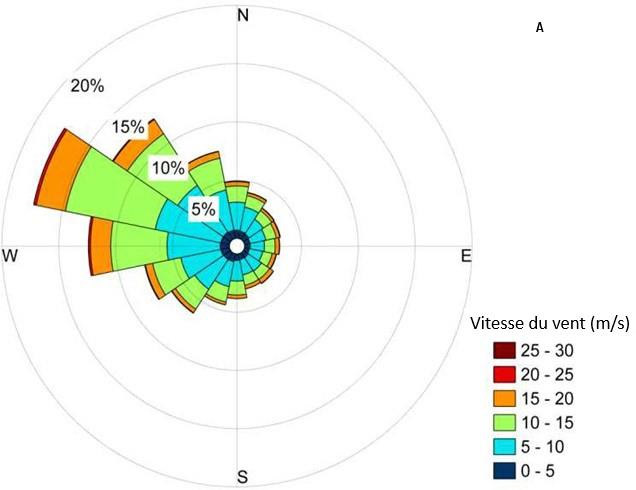

Vents et tempêtes

Les vents dominants dans la région sont de l'ouest - sud-ouest pendant les mois chauds et nord-ouest pendant les mois froids. À l'emplacement du projet, la direction du vent varie du sud-ouest et de l'ouest-sud-ouest. La vitesse maximale du vent pendant les 61 années étudiées était de 26 m/s (93,6 km/h), ce qui s'est produit au printemps.

Selon les données sur les conditions de vent saisonnières, les vitesses moyennes de vent les plus fortes se produisent en hiver. La vitesse moyenne est de 9,71 m/s (35 km/h) par rapport à 5,13 m/s (18,5 km/h) en été. En règle générale, les tempêtes avec des vents de plus de 12,86 m/s (46 km/h) sont plus fréquentes pendant l'hiver et peuvent durer jusqu'à 5 jours.

Brume

Le site du projet se trouve dans une zone qui est souvent affectée par la brume. La brume est plus importante pendant les mois les plus chauds et réduit la visibilité, ce qui peut entraîner des retards dans les activités de transport maritime du terminal. Selon l'Environnement et Changement climatique Canada, près de la moitié des matins de juin et juillet ont une visibilité réduite en raison de la brume dans la région. Ce pourcentage diminue considérablement en hiver, avec une moyenne de 16 % de jours où il y a de la brume.

Conclusion 9. Le CET est convaincu que l'installation d'une bouée intelligente [systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (SADO) / bouée météo] à proximité de la station de pilotage proposée permettrait d'analyser en temps réel les conditions météo de l'océan.

Recommandation 10. Pieridae doit choisir les sources de financement pour la bouée intelligente [systèmes, aides et dispositifs pour l'acquisition de données océaniques (bouée SADO)/bouée)], en consultation avec Environnement et changement climatique Canada.

Recommandation 11. Pieridae doit vérifier les conditions limitatives du Metocean, y compris les facteurs qui affectent la visibilité et qui pourraient affecter les opérations et les inclure dans le Livre d'information sur les ports et le Manuel d'exploitation des terminaux.

3.2.2.8 Conditions hivernales

Embruns verglaçants

Les embruns verglaçants représentent un risque pour l'environnement pendant les mois froids d'hiver, lorsque les températures peuvent descendre jusqu'à -10 °C et que les valeurs de refroidissement éolien peuvent descendre en dessous de -25 °CNote de bas de page 39. Les embruns verglaçants peuvent provoquer l'accumulation de glace sur les infrastructures maritimes telles que la coque du navire, les ponts, les haubans, les câbles, les ancres, l'équipement de pont, etc. qui peuvent affecter la stabilité du navire ou le fonctionnement du pont. Un avertissement d'embruns verglaçants est émis quand on s'attend à ce que l'accumulation de glace provenant d'embruns verglaçants atteigne des niveaux modérés, entre 0,7 et 2 centimètres par heure (cm/h), ou des niveaux graves de plus de 2 cm/h.Note de bas de page 40

Glace de mer

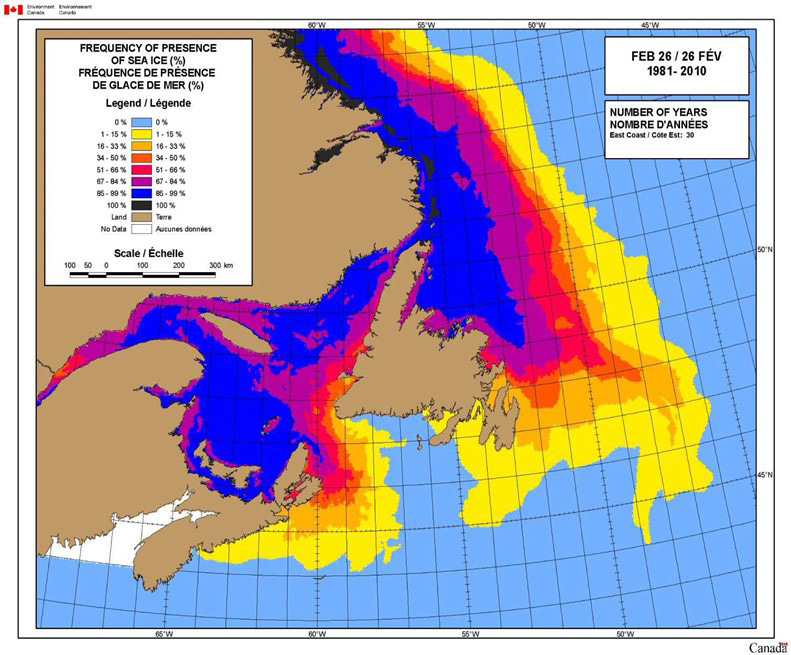

Selon le Service canadien des glaces, la glace de mer dans la région est maximale de janvier à mars. La probabilité la plus importante de présence de glace de mer dans la région est de 15 % pour le mois de mars, avec une épaisseur maximale probable de 30 cm. Cette probabilité tombe à 10 % pour les mois de janvier et février. Lorsque la glace de mer est présente, la couverture serait de 50 % ou moins. La Figure 3.2.2.8-1 illustre la fréquence (%) de la glace de mer sur 30 ans.

Dans le passé, il y avait des événements glaciaires extrêmes qui ne correspondaient pas aux conditions prévues. En février 2003, des glaces de mer mesurant jusqu'à 120 cm ont été observées dans la région. En avril 1987, la banquise a été transportée par les courants sur toute la côte de la Nouvelle-Écosse, puis de forts vents du sud ont envoyé la glace de 2 à 2,5 mètres d'épaisseur dans les ports côtiers. Cette situation a eu un impact important sur le transport maritime commercial.

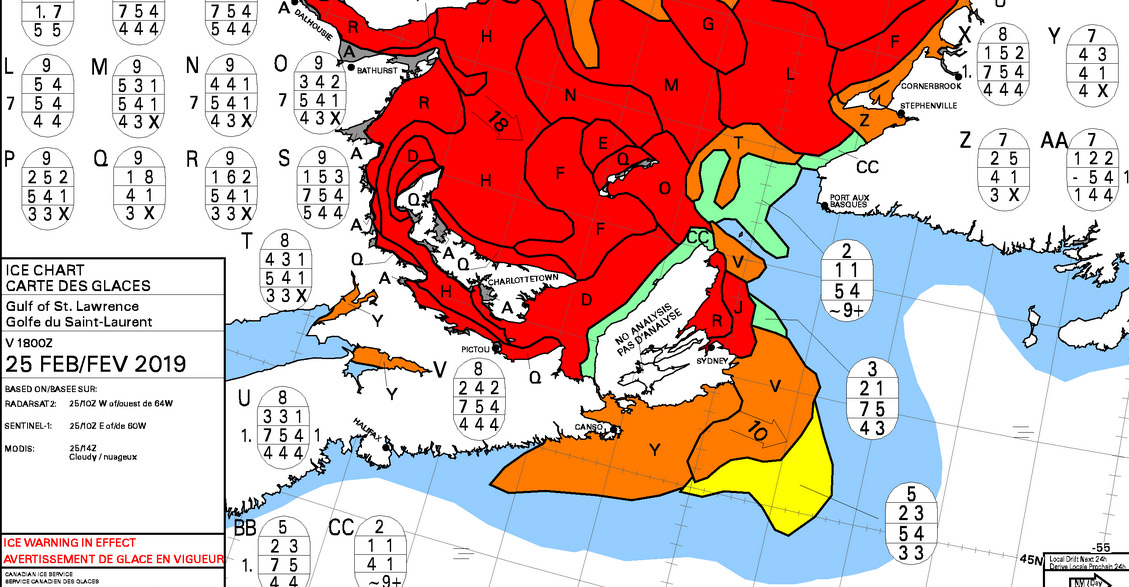

Au cours de l'hiver 2019, la concentration de glace dans la région a été plus importante que la moyenne. Le 25 février, la concentration totale de glace était de 7/10 dans la zone « Y », 4/10 couverts de glace grise (10 à 15 cm d'épaisseur) en floes de taille moyenne (100 à 500 mètres de large) et 3/10 de glace nouvelle (moins de 10 cm d'épaisseur). La Figure 3.2.2.8-2 présente un extrait de la carte des glaces avec ses codes.

Description

Extrait de la carte des glances dans le golfe Saint-Laurent (Goldboro est situé dans la zone orange en « Y »)

Le risque de dommages causés par la glace est présent sur la côte est du Canada durant l'hiver et le printemps. Étant donné que cette situation peut affecter la sécurité du personnel maritime, l'environnement marin et les navires naviguant dans les eaux couvertes de glace, TC a rédigé les Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'est du Canada, TP 15163, en novembre 1979Note de bas de page 41.

Ces lignes directrices ne sont pas applicables aux transporteurs de GNL, mais uniquement aux pétroliers et aux transporteurs chargés de produits chimiques en vrac. Cependant, le CET recommande que les GNL qui font escale au terminal proposé respectent les lignes directrices, afin de réduire le risque de dommages causés par la glace.

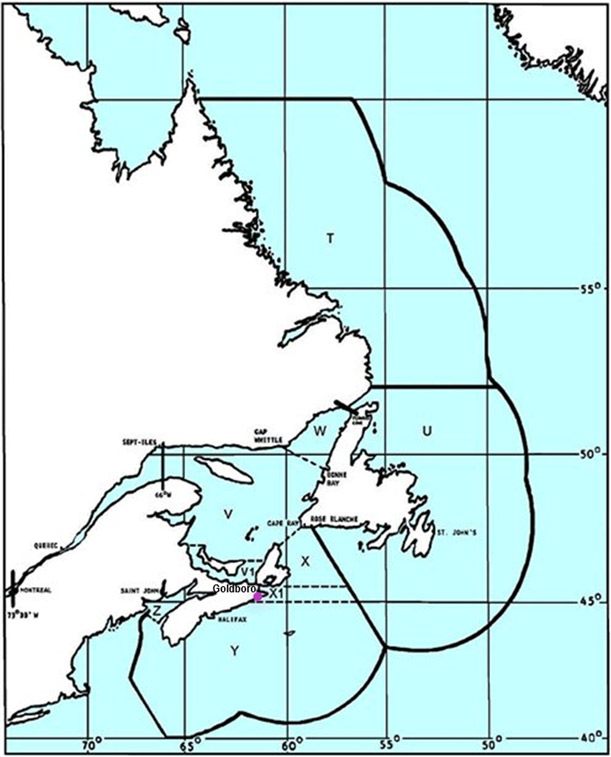

Les eaux de l'est du Canada, au sud de la latitude 60º N, sont divisées en zones de contrôle des glaces. Le Centre des opérations des glaces de la Garde côtière canadienne considère qu'une zone de contrôle des glaces est « active » lorsqu'il constate que les conditions de glace dans une zone sont dangereuses pour la navigation.

En 2012, les directives ont été révisées pour inclure la zone de contrôle des glaces « X1 » pour la baie de Chedabucto et le détroit de Canso. La zone « X1 » est définie comme l'ensemble des eaux de la zone X entre la latitude 45 30' N et 45°00' N, allant du littoral vers l'est. Country Harbour, Isaacs Harbour et Goldboro sont tous situés dans la zone de contrôle des glaces « X1 ».

La zone de contrôle des glaces « X1 » a été active du 25 février au 27 mars 2019, de sorte que tous les navires pétroliers et les transporteurs de produits chimiques devaient avoir à bord un « Conseiller des glaces » lorsqu'ils traversaient la zone.

Le CET a constaté que Pieridae n'est pas d'accord pour que les transporteurs de GNL visitant le terminal de Goldboro soient tenus de suivre les lignes directrices.

« Nous constatons que ces lignes directrices sont applicables aux navires pétroliers et aux transporteurs de produits chimiques en vrac. Selon nous, un transporteur de GNL n'est pas, comme le déclare le code IBC, un transporteur de produits chimiques ni un pétrolier, et par conséquent les JIG ne s'appliquent pas. Cependant, Pieridae reconnaît qu'il serait judicieux d'inclure dans le Livre d'information sur les ports afin de préciser les procédures à suivre en cas de signalement de glace dans la zone qu'un transporteur de GNL doit traverser.Nous avons prévu de développer ces procédures dans la prochaine phase de développement du projet et nous serions heureux que TC participe à ce processus ».Note de bas de page 42

Conclusion 10. Le CET est convaincu que les transporteurs de GNL seraient plus sécuritaires s'ils avaient un « conseiller en glace » à bord lorsqu'ils voyagent dans des eaux couvertes de glace.

Recommandation 12. Le CET recommande que Pieridae oblige tous les transporteurs de GNL qui font escale au terminal proposé à suivre les Lignes directrices conjointes de l'industrie et du gouvernement concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'est du Canada dans une zone de contrôle actif des glaces comme si les navires étaient des pétroliers chargés.

3.2.3 Navigabilité et exploitation des navires

3.2.3.1 Enquête sur les temps de transit et les retards

Dans la soumission de décembre 2015, Pieridae a soumis l'analyse de l'Utilisation des postes d'amarrage et des temps d'arrêt pour les transporteurs de GNL. Cette étude a utilisé un modèle mathématique pour :

- Étudier le temps d'arrêt éventuel des opérations maritimes (arrivée, chargement et départ des navires) en raison des conditions météorologiques locales (visibilité, vent, vagues et glace de mer).

- Prévoir le temps d'arrêt annuel des opérations maritimes.

Le CET a constaté que les conditions limites suivantes étaient incluses dans le modèle mathématique, qui utilisait des données de base provenant de Metocean et d'autres études Note de bas de page 43: