Il s’agit d’un aperçu de la perspective fédérale en ce qui concerne le secteur des transports du Canada, y compris les faits et le rendement clés, les nouvelles tendances, les pouvoirs et les leviers dont dispose le ministre des Transports ainsi que les questions clés à prendre en considération pour faire avancer la politique sur les transports. Cet aperçu donne un contexte pour faciliter la prise de décisions éclairées sur la façon de mettre en œuvre les priorités du mandat du gouvernement en matière de transport, en particulier les éléments de la lettre de mandat du ministre (Remarque : Cet aperçu a été préparé avant la remise des lettres de mandat ministériel).

Les transports au Canada

Le vaste territoire du Canada et sa population très dispersée rendent particulièrement important un système de transport efficace et accessible pour relier les gens et faciliter l’activité économique. Le système de transport multimodal repose sur des biens stratégiques et des réseaux répartis dans toutes les régions du pays.

Le transport joue un rôle crucial dans la vie des Canadiens et dans l’économie canadienne. En plus de permettre aux gens de se rendre au travail, il assure la livraison des produits aux consommateurs et lie les régions et les collectivités les unes aux autres et aux marchés internationaux, en plus de faire partie intégrante des flux de la chaîne d’approvisionnement qui constitue le fondement du commerce intérieur et international. En transportant des volumes importants et croissants de personnes et de marchandises, le secteur des transports a une incidence directe sur la sécurité, la sûreté et le bien être économique et social des Canadiens et de leurs collectivités.

Transport aérien

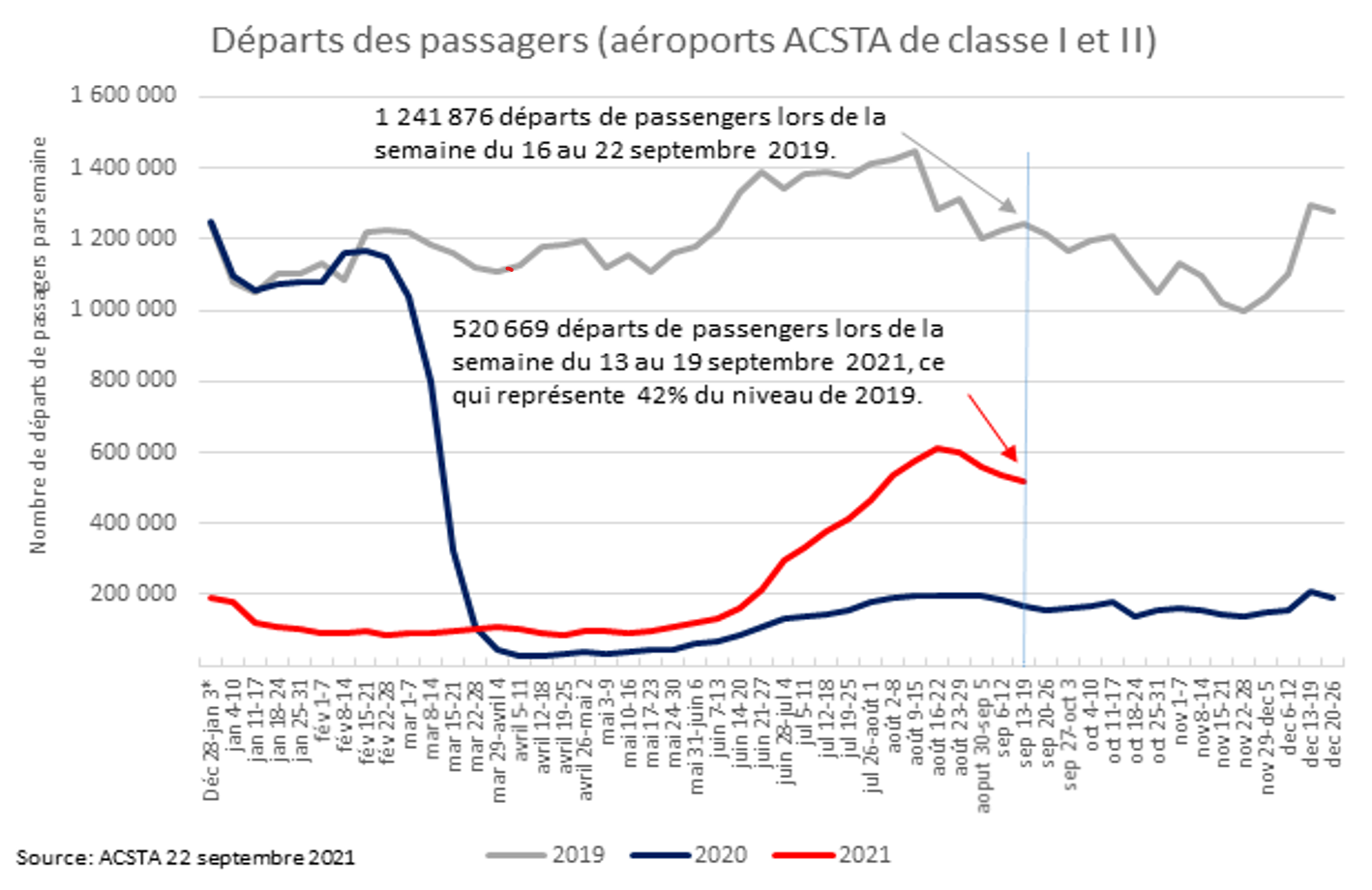

- Le secteur a été assujetti à des perturbations extrêmes en raison de la pandémie de la COVID-19 en 2020 et 2021. En effet, en avril 2020, les volumes ont passé d’environ 97 % en dessous des niveaux de 2019 à environ 90 % en dessous des niveaux de 2019 en avril 2021. Cependant, les volumes de passagers ont récemment commencé à augmenter

- Plus de 1 300 transporteurs aériens en exploitation au Canada ou à destination et en provenance du Canada (40 % canadiens, 60 % internationaux)

- Près de 37 000 aéronefs immatriculés au Canada et plus de 31 000 pilotes brevetés

- 296 aéroports terrestres certifiés, 5 hydroaéroports certifiés et 264 héliports certifiés

- 26 aéroports du Réseau national d’aéroports et 71 aéroports régionaux/locaux

- 89 aéroports désignés pour le contrôle de sûreté par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

- Revenus annuels de 31 milliards de dollars générés avant la pandémie par le troisième plus grand secteur aérospatial au monde, créant plus de 215 000 emplois au Canada

Description de l'image : Réseau de transport aérien

La carte du Canada montre les 26 aéroports faisant partie du réseau de transport. Chaque aéroport, représenté par un avion noir sur fond de cercle blanc, est présenté géographiquement afin de montrer l’infrastructure aérienne de base. Sept de ces aéroports sont localisés dans les provinces de l’Atlantique, trois au Québec, quatre en Ontario, six dans les provinces des Prairies et trois en Colombie-Britannique. Trois autres aéroports sont localisés dans chacune des capitales des Territoires.

Transport ferroviaire

- Le Canada compte deux grandes compagnies de chemin de fer de marchandises de catégorie I, le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique (CP), lesquelles sont responsables de la plus grande partie du trafic ferroviaire de marchandises; les grands transporteurs basés aux États-Unis mènent également des activités au Canada

- Comptant 43 065 kilomètres de voies ferrées, le Canada possède le troisième plus grand réseau ferroviaire au monde :

- le CN possède 50,8% (21 878 km)à

- le CP possède 30,4 % (13 094 km)

- d’autres compagnies de chemin de fer possèdent 18,8 % (8 094 km)

- Plus de 324,7 millions de tonnes de marchandises ont été transportées en 2020, soit une baisse de 1,7 % par rapport à 2019

- On a recensé 1,2 million de voyageurs ferroviaires interurbains en 2020, la majorité utilisant les services fournis par VIA Rail Canada Inc., soit une baisse de plus de 76 % par rapport à 2019

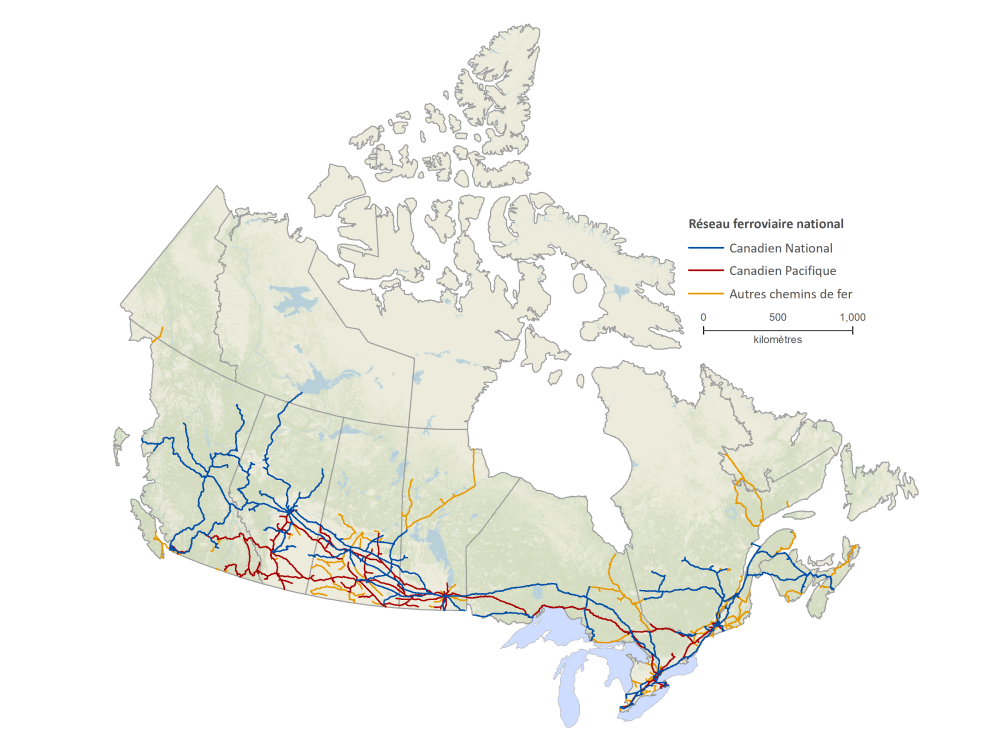

Description de l'image : Réseau ferroviaire du Canada

La carte du Canada montre la disposition et l'étendue du système ferroviaire canadien. Ce réseau compte actuellement plus de 43 000 routes-kilomètres réparties entre la voie du Canadien National (50,8 % du réseau, représentée par des lignes bleues), la voie du Canadien Pacifique (30,4 %, représentée par des lignes rouges) et d'autres voies ferrées (18,8 pour cent, représenté par des lignes orange).

Transport maritime

- Plus de 42 000 bâtiments commerciaux immatriculés actifs, dont 6 100 remorqueurs et barges en service au Canada

- Près de 20 000 bateaux de plaisance immatriculés

- Plus de 560 installations portuaires, à l’exclusion des ports de pêche et de plaisance, dont 17 sont des administrations portuaires canadiennes (APC)

- Dans l’ensemble des APC, le volume total de marchandises manutentionnées était de plus de 346 millions de tonnes (une diminution de 0,5 % par rapport à 2019), dont environ 42 % sont acheminées par le port de Vancouver, le port le plus grand et le plus achalandé du Canada

Description de l'image : Réseau de transport maritime

La carte du Canada montre l’emplacement approximatif des 17 APC. Chacune est représentée par une ancre sur fond de cercle bleu. Ces ports sont (par ordre alphabétique) : Belledune, Halifax, Hamilton-Oshawa, Montréal, Nanaimo, Port Alberni, Prince-Rupert, Québec, Saguenay, Saint John, Sept-Îles, St. John's, Thunder Bay, Toronto, Trois-Rivières, Vancouver Fraser et Windsor. Quatre de ces ports sont localisés dans les provinces de l’Atlantique, cinq au Québec, quatre en Ontario et quatre en Colombie-Britannique.

Transport routier

- Le mode le plus dominant pour le transport de marchandises et de passagers au Canada

- Plus de 25 millions de véhicules routiers immatriculés au Canada

- Routes publiques de plus de 1,1 million de kilomètres en équivalent deux voies

Description de l'image : Réseau de transport routier

La carte du Canada montre l’emplacement du RRN. Le RRN comprend plus de 38 000 kilomètres de route d’un océan à l’autre. Les routes principales (qui représentent 72,8 % du RRN) sont représentées par des lignes bleues, les voies d’accès (11,7 % du RRN) par des lignes oranges et les routes en régions nordiques et éloignées (15,5 % du RRN) par des lignes rouges.

Nouvelles tendances et pressions

La pandémie de la COVID 19 a eu des répercussions sans précédent sur l’économie et le tissu social du Canada. La résilience du secteur des transports a été mise à l’épreuve dans tous les modes de transport ainsi que dans toutes les régions et la reprise de la demande de transport aérien et d’autres secteurs de transport de voyageurs similaires est plus lente que prévue. Bien que l’environnement opérationnel et les chaînes d’approvisionnement soient devenus de plus en plus complexes et intrreliées, le Canada continue de présenter l’un des systèmes de transport les plus sécuritaires et les plus sûrs au monde. En raison de l’évolution mondiale vers l’atténuation des répercussions des activités de transport sur l’environnement, l’adaptation aux changements climatiques et les solutions technologiques accélérées par la pandémie, le rendement du secteur des transports demeure essentiel à la prospérité économique et au bien être de la population du Canada.

Une sécurité et une sûreté des transports de classe mondiale

Assurer la sécurité et la sûreté du système de transports de classe mondiale du Canada en transformant les régimes de réglementation et de surveillance

- Le Canada possède l’un des systèmes de transport parmi les plus sécuritaires et sûrs au monde

- Les décès attribuables aux accidents de la route ont diminué, tout comme les accidents aériens et maritimes; cependant les progrès pour améliorer les résultats en matière de sécurité ferroviaire sont au point mort

- Les risques pour la sécurité et la sûreté du système de transport deviennent de plus en plus complexes et comportent de multiples facettes, alors que la durée et les coûts nécessaires pour les atténuer augmentent

- Le maintien de la confiance du public à l’égard de la sécurité et de la sûreté du système de transport du Canada sera essentiel pour soutenir la reprise et la viabilité du secteur, en particulier celui du transport aérien, compte tenu de la réouverture graduelle de la frontière et la levée des restrictions

- La sécurité et l’intendance environnementale sont intrinsèquement liées, puisque les accidents peuvent entraîner des répercussions graves pour les humains et l’environnement, incluant la faune

Plus d'info

La protection de la sécurité et de la sûreté des Canadiens pendant la pandémie de la COVID 19 et le rétablissement de la confiance du public à l’égard des voyages nationaux et internationaux seront essentiels pour soutenir la relance du Canada et demeureront un défi majeur à court terme. Pour aller de l’avant, il faudra renforcer le leadership du Canada en tant qu’organisme de réglementation de classe mondiale en matière de sécurité et de sûreté et en modernisant les régimes de réglementation, de surveillance et d’application de la loi pour la prochaine génération afin que le pays conserve ce titre à mesure que les risques pour le système évoluent et que de nouvelles menaces planent.

Leadership national et international

Le Canada possède l’un des systèmes de transport parmi les plus sécuritaires et sûrs au monde. Toutefois, étant donné que les volumes de marchandises et de passagers augmentent et que les systèmes de transport deviennent plus interreliés et complexes, les risques connexes continuent d’évoluer et de nouveaux risques apparaissent. Des efforts continus pour moderniser la réglementation, la surveillance et l’application de la loi, tout en faisant preuve de vigilance, sont essentiels pour assurer aux Canadiens une sécurité et une sûreté de calibre mondial.

La plupart des principaux indicateurs de la sécurité des transports évoluent dans la bonne direction. En examinant les tendances qui se sont dessinées au cours de la dernière décennie, les accidents de la route causant des blessures ont diminué de manière significative, tout comme les accidents aériens et maritimes. La sécurité ferroviaire a également progressé au cours de cette période, mais plus lentement, et certains indicateurs ont atteint un plateau récemment. Les facteurs humains demeureront la principale cause des accidents de transport au Canada. À titre d’organisme de réglementation de la sécurité de classe mondiale, Transports Canada (TC) s’est engagé à continuer de moderniser ses régimes de réglementation et de surveillance afin d’améliorer le rendement en matière de sécurité dans tous les modes de transport (en particulier le transport ferroviaire) afin que ceux-ci soient sécuritaires pour tous les Canadiens et les collectivités dans lesquelles ils vivent. L’exploitation de la technologie et des données pour soutenir une prise de décision fondée sur les risques ainsi que la promotion de solutions multimodales et de la numérisation figurent parmi les priorités du Ministère.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) est complètement indépendant de TC et rend compte au Parlement par l’entremise du président du Conseil privé de la Reine. Il joue un rôle important pour promouvoir la sécurité des transports au Canada, grâce à ses enquêtes indépendantes sur les événements (accidents ou incidents) survenus dans les modes de transport aérien, maritime, ferroviaire et de transport par pipelines. Les conclusions des enquêtes du BST, ainsi que sa Liste de surveillance biennale des enjeux posant le plus grand risque pour le système de transport, contribuent de façon marquée aux travaux de Transports Canada visant à faire face aux nouveaux risques pour le système de transport.

Les risques pour la sécurité et la sûreté dans le système de transport deviennent de plus en plus complexes et comportent de multiples facettes, alors que la durée et les coûts nécessaires pour leur atténuation continuent d’augmenter pour le gouvernement et l’industrie. Cela souligne l’importance de surveiller les risques et d’intervenir en temps opportun et de façon rigoureuse en cas d’incident en matière de sécurité ou de sûreté. Des accidents fortement médiatisés comme le déraillement tragique du train à Lac Mégantic (au Québec) en juillet 2013, l’écrasement du vol 610 de Lion Air en octobre 2018, l’écrasement du vol 302 d’Ethiopian Airlines en mars 2019 et l’immobilisation au sol subséquente des Boeings 737 MAX 8, ont sensibilisé le public à l’importance de la sécurité des transports. En réponse à l’événement de janvier 2020 au cours duquel l’appareil du vol 752 d’Ukraine International Airlines (PS752) a été abattu par un missile sol air iranien, ce qui a entraîné la mort de 176 personnes (dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents), TC travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada et d’autres partenaires pour demander justice et reddition de comptes au nom des victimes. Le Ministère a lancé l’Initiative sur la sécurité aérienne, une stratégie internationale en partenariat avec des pays et des associations internationales partageant les mêmes idées pour empêcher que des tragédies similaires surviennent à l’avenir. TC instaure également des réformes du régime d’enquête sur les accidents de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 13 de l’OACI) afin d’améliorer la crédibilité et la transparence de ces futures enquêtes de sécurité afin que les familles et le public puissent avoir confiance en leurs conclusions et recommandations.

Le réseau ferroviaire canadien fait face à des risques complexes et émergents, notamment l’augmentation du volume de marchandises dangereuses transportées par train, les préoccupations croissantes quant à la fiabilité des chaînes d’approvisionnement et l’augmentation des cas de perturbations de la sûreté (p. ex. altération, sabotage). Les récents épisodes de chaleur accablante et les incendies de forêt survenus récemment en Colombie Britannique, ont mis en évidence l’ensemble des risques auxquels sont confrontés le réseau ferroviaire et la sécurité des collectivités partout au Canada, ainsi que les perturbations potentielles que les changements climatiques peuvent avoir sur les corridors de transport et les chaînes d’approvisionnement essentiels. Ces événements ont également fait ressortir l’importance d’un engagement continu avec des partenaires de la sécurité ferroviaire, des groupes autochtones, des collectivités et d’autres intervenants. Bien que des mesures provisoires aient été mises en place pour réduire les risques pour la sécurité publique et l’intégrité des voies ferrées et de l’infrastructure ferroviaire, TC travaille avec les compagnies de chemin de fer pour intégrer de façon permanente ces mesures de réduction des risques d’incendie dans le cadre réglementaire actuel visant l’exploitation ferroviaire au Canada.

Il y aurait également lieu de renforcer davantage la sécurité maritime du Canada, en particulier si l’on tient compte du fait que le volume du trafic maritime devrait augmenter de 50 % d’ici 2030. Les attentes du public et des Autochtones augmentent lorsqu’il s’agit de gérer activement les risques liés au trafic maritime d’une manière globale, intégrée et inclusive. Les priorités interreliées en matière de sécurité, d’environnement et d’économie exigent une gestion prudente, en fonction des besoins accrus qui se font ressentir dans certaines régions, comme la mer des Salish, le golfe du Saint Laurent et l’Arctique.

COVID 19 : Protéger la sécurité des Canadiens et du système de transport

La réduction de la propagation de la transmission du virus COVID 19 et de ses variantes évolutives a constitué une priorité essentielle partagée par les pays et les organisations de santé du monde entier. Au Canada, une grande importance a été accordée à l’adoption d’une approche robuste et multidimensionnelle pour protéger la sécurité du système de transport des passagers et la fluidité du système de transport de marchandises, y compris les travailleurs chargés du transport et de l’expédition et ceux qui voyagent à des fins essentielles, comme les conducteurs de camion. Cette approche mesurée et fondée sur le risque reflète une surveillance étroite des données et des preuves scientifiques disponibles, telles que le taux de vaccination des Canadiens et la situation épidémiologique. Elle démontre également la prise d’un engagement important à l’échelle internationale pour collaborer et coordonner la reprise sécuritaire des voyages internationaux ainsi que de procéder à la réouverture progressive de la frontière, lorsque les conditions le permettent.

Dans le secteur de l’aviation, les mesures ont inclus des couvre-visages obligatoires, des vérifications de l’état de santé et de la température et des restrictions sur les voyages internationaux, telles que la limitation des vols internationaux de passagers vers certains aéroports canadiens et la suspension temporaire des vols en provenance de certains pays connaissant un nombre élevé de cas de la COVID-19 ou des variants préoccupants. Des mesures de sécurité conformes aux directives de santé publique ont également été mises en place pour d’autres modes de transport, tels que les navires de croisière, les traversiers et le transport ferroviaire interurbain.

Comme une reprise graduelle des marchés canadiens et étrangers du voyage est prévue, il sera essentiel de rétablir la confiance du public à l’égard du système de transport canadien pour soutenir une reprise complète et un secteur viable, en particulier pour le transport aérien. Pour favoriser une reprise sécuritaire du réseau de transport aérien après la COVID-19, des progrès sont réalisés pour faciliter les investissements dans l’infrastructure de dépistage de la COVID-19 aux aéroports canadiens et la mise en œuvre de technologies modernes qui permettent des voyages aériens sans contact et plus sûrs, comme l’identification numérique et la biosécurité.

La sécurité à l’ère numérique

Les progrès technologiques et l’usage commercial de produits novateurs, comme la biométrie et l’identification numérique, les systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP ou « drones »), et les véhicules connectés et automatisés (VCA), exigeront la modernisation des cadres de sécurité et de sûreté qui favorisent l’innovation et capables d’inspirer la confiance du public. Il sera crucial de démontrer au public que les organismes de réglementation travaillent activement avec les promoteurs pour s’assurer que la sécurité et la sûreté demeurent l’ultime priorité si l’on veut gagner la confiance des Canadiens au moment d’adopter de nouvelles technologies dans le secteur des transports. Un régime réglementaire efficace peut également favoriser la croissance économique. Par exemple, l’industrie canadienne de la fabrication aérospatiale de pointe, dont le chiffre d’affaires s’élève à 31 milliards de dollars, est fortement axée sur l’exportation, et elle repose essentiellement sur le fait que la certification par TC de ses produits aérospatiaux est reconnue sur les marchés d’exportation du monde entier.

Compte tenu de l’accélération des pressions exercées par la pandémie et de l’intérêt mondial en matière d’adoption de technologies de pointe pour faciliter les voyages aériens sans contact et sûrs, la mise en œuvre de l’identité numérique et de la biosécurité au Canada donne l’occasion de moderniser le voyage des passagers aériens de façon à les protéger de la COVID tout en soutenant les efforts visant à rétablir la confiance du public à l’égard de la sécurité et de la sûreté du transport aérien.

Le maintien de la confiance et des attentes élevées des Canadiens en fait de protection de leurs renseignements personnels, que ces derniers soient recueillis par les gouvernements ou par l’industrie, est primordial pour assurer la sécurité du système de transport, à mesure que de nouvelles technologies sont mises en œuvre. Les véhicules modernes sont devenus des systèmes numériques et physiques extrêmement complexes, et la combinaison des ordinateurs et de la connectivité a rendu les véhicules plus vulnérables au piratage et au vol de données. À mesure que les fabricants mettent à l’essai et déploient les VCA, les gouvernements devront collaborer avec eux pour s’attaquer aux vulnérabilités et aux menaces en matière de cybersécurité compte tenu des répercussions possibles sur le plan de la sécurité et de la sûreté publiques.

Les incidents de sûreté du transport aérien, en particulier, suscitent une attention internationale considérable et ont incité les responsables de la réglementation du gouvernement, ces dernières années, à se concentrer sur l’amélioration des normes mondiales de sûreté aérienne.

Les Canadiens s’attendent à juste titre à ce que le régime appuyant la sécurité et la sûreté des transports soit de calibre mondial; le rythme rapide de l’innovation et du changement technologique exige un travail continu et l’intégration d’approches avec d’autres administrations, au pays et à l’étranger. Le fait d’assurer des règlements et normes de sécurité et de sûreté de classe mondiale tout en minimisant le fardeau réglementaire et en favorisant l’innovation dans les solutions de transport constitue un défi permanent exigeant un engagement continu en vue de la modernisation du système.

Relance économique et chaînes d’approvisionnement de transport

Soutenir la reprise économique après la COVID-19 en améliorant la résilience de la chaîne d’approvisionnement et en diminuant les goulots d’étranglement dans les infrastructures de transport

- En 2020, de nombreux événements, tels que la pandémie, les blocages de voie ferrée et un conflit de travail dans l’un des principaux ports du Canada, ont contribué à une année difficile pour le système de transport; malgré ces événements, les volumes de marchandises sont restés relativement élevés

- Le secteur des transports représentait environ 3,8 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada (72 milliards de dollars) en 2020, une diminution d’environ 4,5 % (88 milliards de dollars) par an avant la pandémie; employait près d’un million de personnes, en baisse de plus de 8 % par rapport à 2019

- Alors que le Canada dispose, en matière de commerce mondial, d’un réseau vaste et en pleine croissance, il sera essentiel de continuer de se diversifier, car les possibilités d’accroître les exportations se déplacent vers les marchés d’outre mer

- Environ 1,07 mille milliards de dollars de biens déplacés vers les marchés internationaux en 2020, une baisse de 10,9 % par rapport à 2019

- La demande croissante de produits provenant des marchés émergents exerce de fortes pressions sur les corridors clés afin d’augmenter les capacités, en particulier dans l’Ouest canadien

Plus d'info

Dans une économie mondiale où les possibilités économiques sont de plus en plus liées à la mobilité efficace des personnes et des biens, le rendement du système de transport est vital pour l’économie du Canada et sa capacité de croissance. En raison de l’augmentation des volumes de trafic qui intensifie les pressions de congestion, les goulots d’étranglement et les inefficacités dans les chaînes d’approvisionnement du Canada, l’occasion doit être saisie afin d’aider à favoriser la compétitivité mondiale du Canada en réduisant les retards, l’incertitude et les risques. La facilitation de solutions pour résoudre ces problèmes de fluidité du système, qui sont de plus en plus complexes et à facettes multiples, peut aider à obtenir des résultats en réduisant les coûts pour les entreprises et les passagers canadiens, tout en renforçant la réputation du Canada en tant que partenaire commercial fiable.

Le système de transport et les chaînes d’approvisionnement du Canada ont été mis à l’épreuve sur de nombreux plans en raison des pressions exercées par la COVID-19, notamment en réponse aux besoins liés à la sécurisation des équipements de protection individuelle (EPI) et à l’approvisionnement alimentaire, ce qui a démontré l’importance cruciale d’avoir des chaînes d’approvisionnement fiables et résilientes. Les défis posés par les diverses restrictions aux frontières et les mesures de santé et de sécurité publiques imposées dans les économies du monde entier au début de la pandémie ont exacerbé de nombreuses pénuries d’approvisionnement, entraînant des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et des répercussions touchant un certain nombre d’industries. Par exemple, les pénuries de bois d’œuvre ont affecté l’industrie de la construction, tandis que les pénuries de puces électroniques ont nui aux secteurs de la fabrication automobile et des produits électroniques destinés aux consommateurs. Plus récemment, les événements dévastateurs de chaleur extrême et d’incendies de forêt en Colombie-Britannique ont exposé certaines vulnérabilités, en particulier dans la façon dont les conditions météorologiques extrêmes provoquées par les changements climatiques peuvent rapidement aggraver les risques des activités de transport pour la sécurité des collectivités et entraîner des perturbations prolongées de l’activité économique. Cette complexité a été amplifiée par les contraintes d’approvisionnement des conteneurs de fret maritimes attribuables, en partie, à la concurrence accrue sur le marché international entraînée par la demande de produits de consommation liée à la pandémie. Pour certains exportateurs, cela a généré, au cours de la dernière année, des coûts plus élevés et offert moins d’options d’expédition.

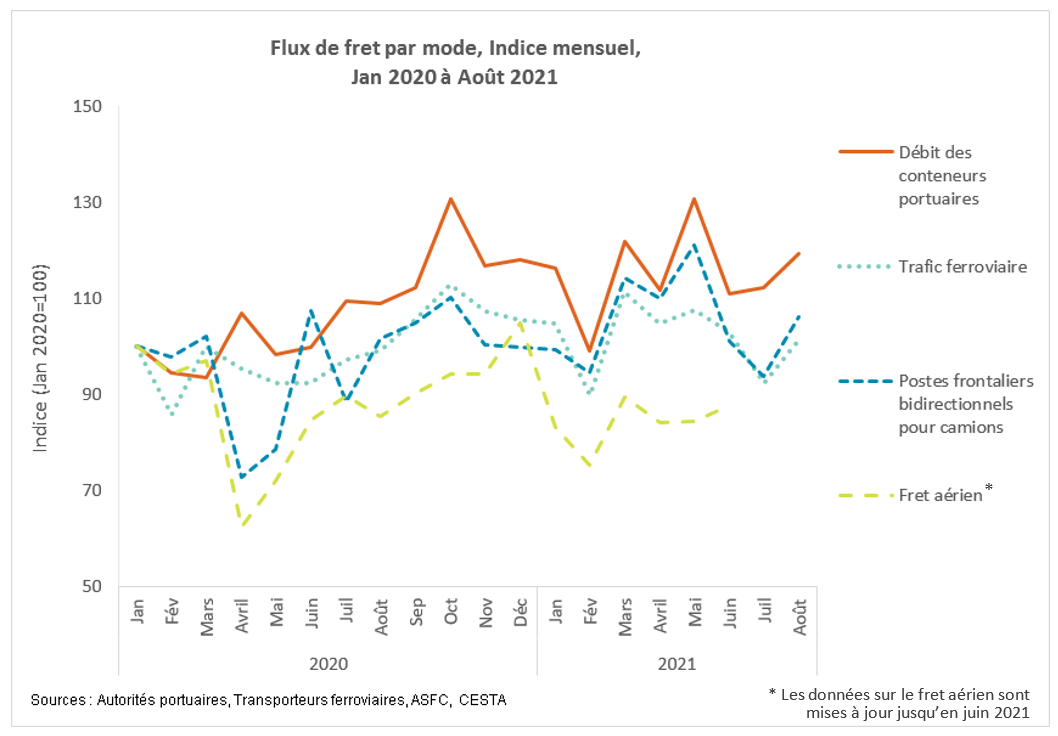

Description de l'image: Flux de fret par mode, indice mensuel (Jan 2020 to Août 2021)

Le graphique linéaire montre le flux de fret par mode pour la période de janvier 2020 à août 2021. Le flux de fret par mode comprennent le débit des conteneurs portuaires, le trafic ferroviaire, les poste frontaliers bidirectionels pour camions et le fret aérien.

|

Année |

Mois |

Débit des conteneurs portuaires |

Trafic ferroviaire |

Poste frontaliers bidirectionels pour camions |

Fret aérien |

|---|---|---|---|---|---|

|

2020 |

Jan |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

|

Fév |

94.3 |

86.7 |

98.2 |

94.1 |

|

|

Mars |

93.3 |

103.2 |

101.6 |

96.9 |

|

|

Avril |

106.9 |

94.5 |

73.5 |

62.3 |

|

|

Mai |

98.3 |

90.7 |

79.6 |

71.8 |

|

|

Juin |

99.6 |

91.9 |

98.4 |

84.6 |

|

|

Juil |

109.3 |

95.7 |

101.8 |

89.6 |

|

|

Août |

108.9 |

96.1 |

103.0 |

85.2 |

|

|

Sep |

112.2 |

103.1 |

106.5 |

90.3 |

|

|

Oct |

130.7 |

110.3 |

110.6 |

94.4 |

|

|

Nov |

116.6 |

104.0 |

100.6 |

94.6 |

|

|

Déc |

117.9 |

103.7 |

100.3 |

104.0 |

|

|

2021 |

Jan |

116.2 |

104.8 |

99.1 |

83.1 |

|

Fév |

98.9 |

89.7 |

94.5 |

75.1 |

|

|

Mars |

121.9 |

111.3 |

114.1 |

89.4 |

|

|

Avril |

111.6 |

104.8 |

109.8 |

84.0 |

|

|

Mai |

130.6 |

107.5 |

121.1 |

84.3 |

|

|

Juin |

110.9 |

102.9 |

101.0 |

87.6 |

|

|

Juil |

112.0 |

92.2 |

93.7 |

|

|

|

Août |

119.1 |

101.3 |

106.0 |

|

Note: Les données sur le fret aérien sont mises à jour jusqu'en juin 2021

Sources: Autorités portuaires, Transporteurs ferroviaires, ASFC, CESTA

Malgré une forte baisse initiale de la demande de transport de marchandises au début de la pandémie, suivie d’une forte reprise, le système de transport et les chaînes d’approvisionnement ont fait preuve d’une résilience considérable. Cependant, l’intensification de la concurrence mondiale entraîne une demande croissante des expéditeurs pour que leurs marchandises soient acheminées de manière efficace, fiable et en toute sécurité là où se trouvent leurs clients, ce qui crée des besoins et des chaînes d’approvisionnement complexes.

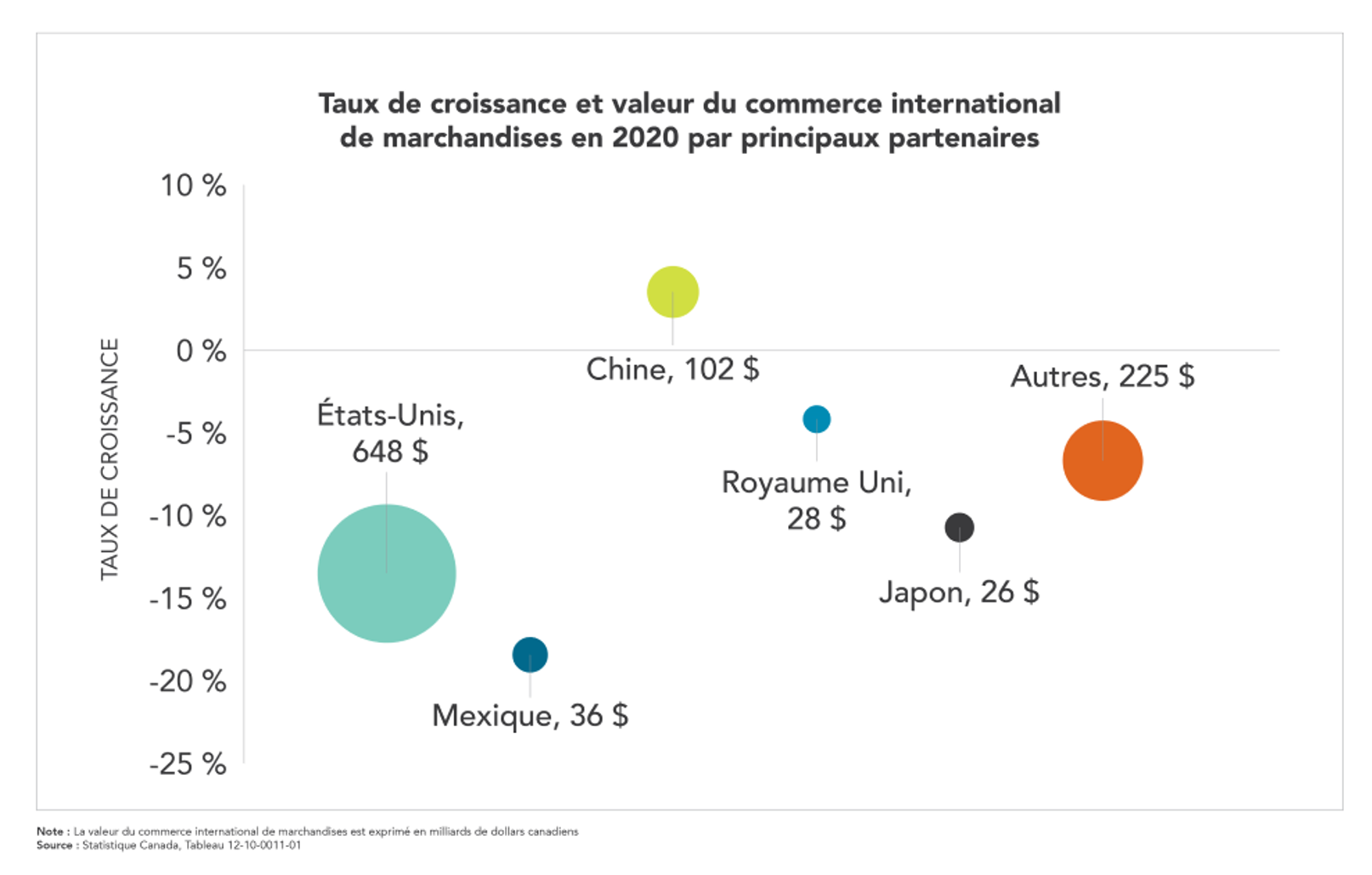

Le commerce international est essentiel au succès de l’économie canadienne. Les chaînes d’approvisionnement multimodales et les corridors de transport du Canada sont des catalyseurs fondamentaux du commerce et jouent un rôle important dans la connexion des produits canadiens aux marchés mondiaux. Quoique les États Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada, comptant pour environ 75 % de toutes les exportations canadiennes de biens, les réseaux commerciaux se sont élargis et diversifiés, en particulier à l’étranger. En outre, des possibilités d’expansion sont offertes à la suite des récents accords commerciaux tels que l’Accord économique et commercial global et l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste. Le commerce du Canada avec l’Europe a augmenté de 21 % entre 2015 et 2019, tandis que le commerce avec le marché de l’Asie Pacifique a augmenté de près de 18 % au cours de la même période. Ces occasions de croissance changeantes sont des moteurs potentiels de la croissance du PIB du Canada au cours des prochaines années.

Description de l'image: Graphique : Taux de croissance et valeur du commerce international de marchandises en 2020, par principaux partenaire

Le graphique à bulles montre la valeur du commerce des marchandises (taille de la bulle) et le taux de croissance de 2020 (axe vertical) pour les principaux partenaires commerciaux du Canada (États-Unis, Chine, Mexique, Royaume-Uni et Japon). Les États-Unis sont le partenaire commercial le plus important du Canada en termes de valeur des marchandises, avec 648 milliards de dollars.

|

Pays |

Taux de croissance |

Valeur des échanges |

|---|---|---|

|

États-Unis |

-13.8% |

648 |

|

Mexique |

-18.8% |

36 |

|

Chine |

3.4% |

102 |

|

Royaume-Uni |

-4.4% |

28 |

|

Japon |

-10.9% |

26 |

|

Autres |

-6.8% |

225 |

Note: La valeur des échanges commerciaux est exprimée en milliards de dollars canadiens

Source: Statistique Canada, Tableau 12-10-0011-01

Au cours de la dernière décennie, les exportations outre mer ont augmenté régulièrement de plus de 5 % par an en moyenne, la Colombie Britannique étant une porte d’entrée clé du commerce canadien. Bien que la capacité se soit considérablement accrue grâce aux investissements des gouvernements, des exploitants de terminaux portuaires et des compagnies de chemin de fer, ces investissements n’ont pas été en mesure d’évoluer aussi rapidement que l’augmentation du commerce extérieur. Par conséquent, il est toujours nécessaire de renforcer la capacité et la fluidité des corridors commerciaux du Canada grâce à des investissements stratégiques et au partage des données dans la chaîne d’approvisionnement en transport.

Les contraintes de capacité dans la chaîne d’approvisionnement de l’Ouest canadien, en particulier dans le Lower Mainland de la Colombie Britannique, créent des difficultés pour le transport des principales marchandises. Le trafic ferroviaire et routier intense dessert le port de Vancouver, qui est le plus important et le plus achalandé du Canada, traitant plus de 50 % de tout le trafic des APC en 2020, et représentant 1 dollar sur 3 du commerce des marchandises du Canada en transit hors de l’Amérique du Nord. Toute congestion autour du port de Vancouver affecte les expéditeurs bien au delà de la Colombie Britannique, comme les exploitants de ressources naturelles et agricoles de l’Ouest canadien, et risque de ternir la réputation du Canada en tant qu’exportateur fiable et efficace.

Alors que le secteur des transports s’efforce de se remettre complètement des effets de la pandémie et de croître à long terme pour soutenir l’économie canadienne, il commence à avoir de plus en plus de mal à trouver des travailleurs qualifiés dans des postes clés, notamment dans le secteur du camionnage, du transport maritime et aérien. Le vieillissement de la population active du Canada ajoute au défi de la pénurie de main d’œuvre dans le secteur des transports, ce qui est également le cas dans d’autres secteurs.

La demande de transport de marchandises à l’échelle nationale devrait se redresser cette année, mais des différences risquent d’être observées entre les régions; l’Ouest canadien devant être le chef de file de la reprise. Dans l’ensemble, le PIB du Canada devrait atteindre les niveaux antérieurs à la COVID-19 en 2022.

Amélioration de la mobilité

Assurer la viabilité et la compétitivité des marchés canadiens de transport de voyageurs interurbains grâce à des systèmes de mobilité modernisés et interreliés

- Le transport est la deuxième dépense la plus importante des ménages après le logement, représentant plus de 160 milliards de dollars en 2020

- Les répercussions de la pandémie sur le système de transport ont été étendues et variées; les exploitants qui se fient largement au nombre de passagers, comme les compagnies aériennes et les exploitants de ponts et tunnels internationaux, ont connu des baisses importantes et une lente reprise

- La croissance de la population, l’urbanisation et l’activité économique intensifient les problèmes de congestion dans les plus grandes zones urbaines du Canada, en particulier dans les corridors se partageant les activités de transport de marchandises et de passagers où les volumes sont importants

- Les pratiques de travail à distance adoptées pendant la COVID 19 pourraient avoir des incidences à plus long terme sur les habitudes de déplacement si elles sont maintenues après la reprise (par exemple, congestion des trajets domicile travail, voyages d’affaires, etc.)

Plus d'info

Redressement du secteur aérien et des autres modes de transport au Canada

Le secteur aérien canadien se remet d’une crise extraordinaire. En 2020, la pandémie a entraîné une contraction catastrophique des services aériens en raison de l’effondrement de la demande des passagers aériens. Cet effondrement a eu des ramifications qui se sont répercutées en cascade dans toute la chaîne d’approvisionnement du transport aérien, créant une situation sans précédent. Les transporteurs aériens ont réduit la taille et l’étendue de leurs réseaux; les administrations aéroportuaires, qui fonctionnent selon le principe de l’utilisateur-payeur sans but lucratif, ont cherché à alléger leur dette; les aéroports et NAV CANADA, exerçant ses activités également à titre d’organisme sans but lucratif, a dû augmenter ses redevances. Pendant la majeure partie de la pandémie, le nombre de passagers aériens est resté inférieur d’environ 90 % aux niveaux de 2019. Les signes de reprise ne sont apparus que récemment en raison des mesures de sécurité liées à la

COVID-19, de la réouverture progressive de la frontière et des taux élevés de vaccination au sein de la population.

Le secteur aérien est particulièrement important pour le Canada, compte tenu de l’immensité de son territoire et de la dispersion de sa population. Le Canada est le troisième marché mondial de l’aviation sur le plan géographique, avec un espace aérien de 18 millions de kilomètres carrés géré par NAV CANADA, et employait environ 107 000 Canadiens avant la pandémie.

Description de l'image: Graphique : Départs des passagers (aéroports ACSTA de classe I et II)

Le graphique linéaire représente une comparaison du nombre de passagers contrôlés au départ aux aéroports de classe 1 et classe 2 de l'ACSTA pour les années 2019 à 2021.

|

Date de Référence |

2019 |

2020 |

2021 |

|---|---|---|---|

|

Déc 28-Jan 3* |

1,240,587 |

1,250,074 |

192,863 |

|

Jan 4-10 |

1,079,552 |

1,097,061 |

176,687 |

|

Jan 11-17 |

1,048,908 |

1,053,360 |

122,564 |

|

Jan 18-24 |

1,101,105 |

1,072,763 |

108,911 |

|

Jan 25-31 |

1,103,402 |

1,077,130 |

101,771 |

|

Fév 1-7 |

1,130,846 |

1,078,221 |

91,697 |

|

Fév 8-14 |

1,085,334 |

1,158,420 |

92,262 |

|

Fév 15-21 |

1,219,654 |

1,168,630 |

97,817 |

|

Fév 22-28 |

1,226,873 |

1,151,364 |

85,442 |

|

Mars 1-7 |

1,218,593 |

1,037,641 |

91,718 |

|

Mars 8-14 |

1,184,378 |

800,534 |

91,627 |

|

Mars 15-21 |

1,162,506 |

322,974 |

94,740 |

|

Mars 22-28 |

1,118,507 |

110,760 |

101,191 |

|

Mars 29-Avril 4 |

1,110,018 |

43,900 |

108,446 |

|

Avril 5-11 |

1,128,520 |

29,107 |

103,071 |

|

Avril 12-18 |

1,176,388 |

28,585 |

90,954 |

|

Avril 19-25 |

1,183,078 |

30,421 |

86,585 |

|

Avril 26-Mai 2 |

1,193,622 |

38,311 |

98,043 |

|

Mai 3-9 |

1,118,141 |

35,767 |

95,926 |

|

Mai 10-16 |

1,155,851 |

39,063 |

92,098 |

|

Mai 17-23 |

1,109,155 |

42,680 |

95,080 |

|

Mai 24-30 |

1,163,730 |

46,030 |

108,443 |

|

Mai 31-Juin 6 |

1,181,551 |

63,682 |

121,341 |

|

Juin 7-13 |

1,230,008 |

67,436 |

132,039 |

|

Juin 14-20 |

1,330,339 |

85,419 |

161,687 |

|

Juin 21-27 |

1,388,579 |

107,723 |

213,030 |

|

Juin 28-Juil 4 |

1,343,797 |

135,202 |

295,189 |

|

Juil 5-11 |

1,381,488 |

139,035 |

329,890 |

|

Juil 12-18 |

1,387,870 |

146,225 |

377,999 |

|

Juil 19-25 |

1,379,297 |

156,349 |

415,686 |

|

Juil 26-Août 1 |

1,411,263 |

179,334 |

467,155 |

|

Août 2-8 |

1,426,390 |

193,684 |

536,190 |

|

Août 9-15 |

1,448,141 |

194,974 |

577,919 |

|

Août 16-22 |

1,286,330 |

197,925 |

610,738 |

|

Août 23-29 |

1,312,330 |

196,992 |

599,157 |

|

Août 30-Sep 5 |

1,201,002 |

197,091 |

560,729 |

|

Sep 6-12 |

1,224,959 |

183,658 |

538,347 |

|

Sep 13-19 |

1,241,876 |

169,303 |

|

|

Sep 20-26 |

1,211,877 |

158,683 |

|

|

Sep 27-Oct 3 |

1,168,147 |

164,192 |

|

|

Oct 4-10 |

1,197,309 |

168,968 |

|

|

Oct 11-17 |

1,208,296 |

177,336 |

|

|

Oct 18-24 |

1,124,961 |

138,547 |

|

|

Oct 25-31 |

1,050,074 |

153,771 |

|

|

Nov 1-7 |

1,133,333 |

160,325 |

|

|

Nov 8-14 |

1,099,434 |

156,688 |

|

|

Nov 15-21 |

1,020,682 |

143,045 |

|

|

Nov 22-28 |

1,000,083 |

135,734 |

|

|

Nov 29-Déc 5 |

1,039,460 |

147,408 |

|

|

Déc 6-12 |

1,104,574 |

158,679 |

|

|

Déc 13-19 |

1,296,206 |

209,432 |

|

|

Déc 20-26 |

1,279,947 |

188,737 |

Source: ACSTA, 14 septembre, 2021

La pandémie a posé des défis particuliers pour les collectivités nordiques et éloignées, car elles sont grandement subordonnées au transport aérien en raison de leur éloignement et de leur dépendance à l’égard des chaînes d’approvisionnement pour la livraison de biens et de services essentiels et aux fins de connectivité. À mesure que la pandémie évolue et que les efforts se poursuivent en vue du rétablissement et de la reprise des voyages après celle-ci, il sera important de maintenir une relation et une collaboration étroites avec les partenaires, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les collectivités autochtones et l’industrie du transport aérien, pour répondre aux besoins uniques de ces collectivités. La collaboration aidera à garantir que les chaînes de transport et d’approvisionnement essentielles pour les collectivités nordiques et éloignées sont protégées pour la santé, la sécurité et le bien être social et économique de tous les Canadiens.

À mesure que le Canada progresse vers la reprise sécuritaire et progressive des activités du secteur de l’aviation, tant au pays qu’à l’étranger, tout en continuant d’appuyer la santé, la sécurité et la sûreté des Canadiens, il sera impératif d’assurer un secteur aérien dynamique et concurrentiel. Dans ce contexte, la pandémie offre l’occasion de s’attaquer aux obstacles structurels et d’aider à assurer la viabilité du secteur en repensant l’expérience des passagers de l’avenir, surtout à la lumière du rôle important que joue le transport pour attirer et retenir les talents et les investissements, ce qui alimente la capacité de l’économie canadienne à croître à long terme. Même si des progrès considérables ont été réalisés pour renforcer les droits des passagers aériens, des améliorations supplémentaires visant à régler les problèmes qui ont surgi pendant la pandémie pourraient contribuer davantage aux efforts visant à rétablir la confiance du public et les perspectives d’avenir du secteur aérien du Canada.

Bien que le secteur canadien du transport aérien ait été durement touché par la pandémie, les répercussions sur les modes de transport de passagers maritimes et terrestres ont été étendues et variées, principalement en raison de la mise en place de mesures de santé et de sécurité publiques liées à la COVID 19 et de la fermeture des frontières à tout le trafic, sauf aux voyages essentiels, à partir de mars 2020. Les exploitants de services de transport de voyageurs qui fournissent principalement des services de transport de passagers (par exemple, les autobus et les trains interurbains, les autocars et les trains transfrontaliers, les traversiers et les bateaux de croisière) ont été gravement affectés par la réduction du nombre de trajets de passagers pendant la pandémie, ce qui a mis en évidence des vulnérabilités en ce qui concerne la résilience de ces activités, ainsi que du système de transport dans son ensemble en raison de la nature interreliée du système, en particulier là où les revenus sont générés par une combinaison de trafic de passagers et de marchandises, comme les ponts et les tunnels internationaux.

Des problèmes de connectivité régionale soutenue entre les modes de transport sont survenus pendant la pandémie, car les exploitants ont réduit ou supprimé leurs services, ce qui a influencé les options de transport présentes pour certaines collectivités.

Les pays du monde entier ont pris des mesures de grande envergure et souvent importantes pour répondre aux pressions économiques provoquées par la pandémie et soutenir la relance pour aider à assurer la viabilité des industries qui ont été profondément touchées. Au Canada, le secteur des transports a été assujetti à des mécanismes généraux de soutien économique, tels que la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), ainsi que par des mesures spécifiques au secteur, y compris une série de mesures visant le réseau de transport aérien. Ces mesures ont nécessité l’allègement des loyers des administrations aéroportuaires et de l’aide financière pour les transporteurs aériens qui ont été subordonnées à des conditions strictes pour protéger les Canadiens et l’intérêt public, en particulier les remboursements pour les vols annulés et le rétablissement des services aériens régionaux qui avaient été suspendus. En guise de soutien supplémentaire offert au secteur aérien pour assurer la continuité de l’accès aérien essentiel aux collectivités éloignées, des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires ont été élaborés. D’autres mesures qui ont été prises ont consisté principalement à fournir une aide pour combler les déficits de revenus et assurer la poursuite des activités de l’exploitant du pont de la Confédération, Strait Crossing Bridge Limited, ainsi que de VIA Rail Canada Inc. et de la Société des ponts fédéraux Limitée.

Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport offrent également une occasion importante de soutenir la relance économique et d’améliorer la circulation des marchandises et des personnes au Canada en réduisant les goulots d’étranglement et la congestion sur les corridors de transport essentiels. Bien que d’importants investissements soient soutenus par le Fonds national des corridors commerciaux qui a assuré plus de 4 milliards de dollars en fonds fédéraux, l’avancement du train à grande fréquence dans le corridor Québec Toronto, la région la plus densément peuplée du Canada, pourrait représenter une excellente occasion d’appuyer la reprise économique et de transformer le transport interurbain de voyageurs dans ce marché en offrant un service plus rapide et plus fiable, tout en contribuant à encourager l’adoption de modes de transport moins polluants.

Mobilité des voyageurs interurbains

Étant donné la concurrence croissante avec les autres villes du monde, si l’on veut que les villes canadiennes attirent et retiennent les talents et les investissements, il est essentiel de leur assurer une forte connectivité internationale et des plaques tournantes de transport modernes et efficaces qui comprennent les principaux aéroports dotés de liaisons sans ruptures avec d’autres modes de transport.

Bien que le Canada ait une population relativement faible répartie sur un vaste territoire, le pays s’urbanise de plus en plus; plus de 80 % des Canadiens vivant dans des zones urbaines. Cette situation exerce une pression importante sur les infrastructures actuelles et entraîne de la congestion, surtout en ce qui concerne les corridors et les infrastructures où les passagers sont en concurrence avec le transport de marchandises. La région du Grand Toronto (RGT) illustre clairement ce phénomène, puisque les temps de trajet aller retour avant la pandémie étaient déjà 20 % plus longs qu’il y a vingt ans. Si les habitudes de déplacement reviennent aux niveaux antérieurs à la pandémie une fois que l’économie canadienne se sera complètement rétablie, la situation risque de devenir encore plus problématique, car la population de la RGT devrait passer d’environ 7 millions à près de 10 millions d’habitants d’ici 2041.

On peut s’attendre à ce que les tendances récentes qui ont été accélérées par la pandémie, comme la croissance du commerce électronique et le recours aux petites entreprises de messagerie afin d’effectuer les livraisons pour franchir le dernier kilomètre vers le consommateur final, créent des pressions supplémentaires au delà de celles associées à la croissance démographique. Toutefois, ces pressions liées à la congestion pourraient être partiellement neutralisées si les pratiques de télétravail et de travail à distance adoptées pendant la COVID 19 devaient se poursuivre de manière significative à long terme.

Le paysage de la mobilité du transport terrestre continue d’évoluer à l’échelle mondiale avec l’arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux modèles de services. En conséquence, les transporteurs utilisant des modèles traditionnels doivent s’adapter pour rester compétitifs. Les gens recherchent également de plus en plus des options plus rapides, plus faciles et plus abordables pour se rendre à destination.

Dans le Nord, il demeure nécessaire de disposer d’une infrastructure de transport de base qui soit résiliente dans un environnement en évolution rapide afin d’améliorer la qualité de vie des habitants du Nord et de faciliter le développement économique. Il est également difficile de maintenir et de fournir un accès à des services de transport abordables et fiables dans les régions rurales et éloignées, d’autant plus que les possibilités d’appliquer les modèles commerciaux traditionnels sont limitées et que le choix des consommateurs est réduit. Les dernières années, par exemple, ont connu un déclin de la disponibilité des services de transport terrestre de passagers vers certaines collectivités rurales et éloignées.

Atténuation et adaptation aux changements climatiques

Atténuer l’impact des activités de transport sur l’environnement pour soutenir les engagements du Canada en matière de carboneutralité tout en améliorant la résilience du système face aux changements climatiques

- La décarbonisation du système de transport pose un défi majeur, compte tenu des engagements nationaux et internationaux qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à atteindre l’objectif d’une économie carboneutre

- Les transports sont la deuxième plus grande source d’émissions de GES au Canada, soit environ 25 % du total de ces émissions, qui proviennent majoritairement des véhicules sur les routes (véhicules de promenade et de transport de marchandises)

- Les réductions d’émissions seront probablement inégales d’un mode de transport à l’autre et au fil du temps; des progrès ont été accomplis pour passer à des véhicules zéro émission dans le secteur des véhicules légers, et il sera important de maintenir cet élan pour atteindre des objectifs ambitieux

- Les émissions nationales des secteurs du transport aérien et maritime représentent respectivement 5 % et 2 % des émissions du secteur des transports. Les mesures nationales visant à les réduire doivent tenir compte des efforts déployés à l’Organisation de l’aviation civile internationale et à l’Organisation maritime internationale, étant donné la nature mondiale de ces modes de transport

- Le Canada se réchauffe deux fois plus vite que la planète, tandis que l’Arctique se réchauffe trois fois plus vite; ces changements entraînent des phénomènes météorologiques plus extrêmes, le dégel du pergélisol, l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation des incendies de forêt et des inondations

- Il est important de renforcer la résilience et la redondance du système de transport du Canada dans toutes les régions, notamment en adaptant les activités, les pratiques et les infrastructures

- Les collectivités éloignées du Nord et de l’Arctique se retrouvent confrontées à des difficultés uniques, comme des changements climatiques plus intenses et des conditions météorologiques de plus en plus imprévisibles, des populations réduites et dispersées, ainsi qu’aux limites des infrastructures et des chaînes d’approvisionnement

- La dégradation des écosystèmes accentue la pression sur la biodiversité (p. ex., espèces aquatiques envahissantes) et la réduction des impacts du transport sur la faune (p. ex., les mammifères marins), ainsi que sur une meilleure gestion des déchets (p. ex., les plastiques), et les risques de déversement (p. ex., le pétrole, le carburant marin) continuent d'être au centre des efforts déployés dans le secteur des transports

Plus d'info

Atténuer les incidences des activités de transport sur l’environnement pour appuyer les engagements du Canada en matière de carboneutralité

La croissance des activités de transport continuera d’exercer une pression sur les principaux corridors et sur la congestion dans les zones urbaines, ce qui exacerbera les problèmes environnementaux et les attentes du public en matière de développement durable. Les risques et les dommages possibles liés aux accidents peuvent également avoir d’importantes répercussions sur la sécurité et l’environnement. Le secteur des transports a des répercussions directes, indirectes et cumulatives sur l’environnement, ce qui rend les mesures d’atténuation complexes et multidimensionnelles. Par conséquent, la coordination entre les ministères fédéraux, les territoires de compétence, les intervenants et les autres secteurs est un élément important de toute approche en matière d’atténuation.

Le système de transport canadien repose presque entièrement sur l’utilisation de combustibles fossiles pour le transport de passagers et de marchandises au pays et à l’étranger. De ce fait, le secteur est la deuxième plus grande source d’émissions de GES au Canada après le secteur pétrolier et gazier, représentant environ un quart des émissions totales de GES, dont plus de 80 % proviennent des véhicules routiers transportant des personnes et des marchandises. Le secteur des transports joue donc un rôle essentiel dans la réalisation des engagements globaux du Canada en matière de réduction des émissions, notamment dans le cadre de l’Accord de Paris et, plus récemment, du Sommet des dirigeants sur les changements climatiques, où le Canada a annoncé qu’il augmentait ses objectifs de réduction des émissions à 40 45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030. Cette annonce a par la suite été confirmée dans la présentation du Canada aux Nations Unies de sa contribution déterminée au niveau national. Le Canada s’est également engagé à atteindre une économie carboneutre d’ici 2050, ce qui est inscrit dans la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Les émissions du secteur des transports ont augmenté de 16 % depuis 2005, passant de 160 mégatonnes (Mt) à 186 Mt en 2019, principalement en raison de l’augmentation de la population et de l’activité économique, ainsi que de la demande liée aux véhicules à passagers et aux marchandises transportées par des camions lourds à fortes émissions. Malgré une diminution prévue de 6 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005 advenant la mise en œuvre des mesures du Plan climatique renforcé du Canada, le secteur des transports devrait devenir la principale source d’émissions du Canada.

Afin d'encourager l'adoption des véhicules zéro émission par les Canadiens et les entreprises canadiennes, le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission (iVZE) de TC offre aux consommateurs des incitatifs allants jusqu'à 5 000 $ pour les véhicules admissibles. Partout au Canada, de nombreuses provinces et territoires offrent également des incitatifs pour les véhicules zéro émission, notamment la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.

La décarbonisation du secteur des transports demeurera un défi, car l’économie et la population sont en croissance, l’équipement et les biens de transport ont des coûts d’investissement élevés et une longue durée de vie, et la mise en œuvre de nouvelles technologies et de carburants de remplacement exige du temps et des ressources. Des efforts considérables ont été déployés pour réduire les émissions liées au transport, par le biais d’incitatifs financiers pour l’achat de véhicules légers à zéro émission et d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les nouveaux véhicules et les camions lourds, ainsi que par des améliorations opérationnelles. Il faudra continuer la collaboration, les investissements et les politiques gouvernementales pour soutenir l’intensification des nouvelles technologies faibles en carbone et des carburants de remplacement, les faire passer des premiers utilisateurs au marché principal, pour pousser le virage nécessaire vers les combustibles non fossiles et pour appuyer les objectifs de décarbonisation du Canada à long terme.

Des écosystèmes sains sont un facteur clé pour assurer un environnement sécuritaire et responsable. Les tendances futures en matière de transport maritime augmenteront la pression sur la biodiversité, alors que la dégradation de certains écosystèmes fragiles se poursuit. Les demandes internationales et nationales de protection des écosystèmes marins exercent une pression accrue sur les gouvernements pour qu’ils réduisent les impacts du transport sur la faune (p. ex., les baleines) et qu’ils gèrent mieux les déchets (p. ex., les plastiques) et les risques de déversement (p. ex., le pétrole, le carburant marin). Pour sa part, bien que les sources de plastiques marins provenant des navires canadiens ne représentent qu’une fraction de l’enjeu mondial plus vaste, Transports Canada s’est concentré sur les déchets associés au secteur du transport maritime, comme les navires abandonnés et les épaves. De plus, le Ministère continue de jouer un rôle dans l’avancement du Plan d’action visant à traiter le problème des déchets plastiques rejetés dans le milieu marin par les navires de l’Organisation maritime internationale. TC joue également un rôle clé dans le soutien à la création et à la mise en œuvre des zones de protection marines (ZPM) en fournissant des conseils et des orientations sur les activités de transport maritime dans les ZPM à l’appui des objectifs de conservation.

Des mesures de protection modernes ont été mises en place pour protéger les collectivités côtières et le droit de naviguer sur les voies navigables du Canada, tout en respectant nos partenariats avec les peuples autochtones, les intervenants et les autres compétences provinciales. Par conséquent, la législation est en place pour aider à garder les eaux navigables du Canada ouvertes au transport et aux loisirs et pour permettre au Ministère de s’occuper des navires préoccupants qui peuvent apparaître sur les voies navigables du Canada.

Faire preuve de résilience et s’adapter aux répercussions du changement climatique

La qualité de vie des Canadiens et la croissance future du Canada sont profondément liées à l’environnement. Un avenir plus propre et plus durable est devenu intrinsèquement lié aux objectifs relatifs à un coût de la vie abordable et à des collectivités résilientes.

Malgré l’adoption de l’Accord de Paris en 2015 par les dirigeants internationaux en vue de contenir la hausse de la température à l’échelle mondiale à moins de 2°C et, si possible à 1,5°C, les données scientifiques indiquent que les changements climatiques touchent le Canada de manière disproportionnée, le pays se réchauffant deux fois plus vite que la moyenne mondiale et trois fois plus vite dans le Nord canadien.

Dans le Rapport sur les risques mondiaux 2021 du Forum économique mondial, les « conditions météorologiques extrêmes » et « l’échec des mesures climatiques » ont été cernés comme étant deux des risques mondiaux les plus probables au cours des dix prochaines années. Un rapport du Conseil des académies canadiennes de 2019 sur les « principaux risques du Canada en matière de changements climatiques » a révélé qu’ils sont les plus graves dans six domaines, dont trois sont directement liés aux transports : l’infrastructure physique, les régions côtières et les collectivités du Nord.

En raison de la dimension mondiale des changements climatiques et de la lenteur des réactions des systèmes climatiques aux efforts mondiaux d’atténuation et malgré la prise de mesures et la réduction des émissions mondiales, le climat du Canada continuera de changer. En ce qui a trait au Canada, ces changements devraient inclure une hausse de la chaleur extrême, une diminution du froid extrême, des saisons de croissance plus longues, des saisons de neige et de glace plus courtes, des glaciers plus fins, la fonte du pergélisol et l’élévation du niveau de la mer. La fréquence, l’intensité et la durée des conditions météorologiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, les feux de forêt et les crues soudaines, devraient augmenter au cours des prochaines décennies.

La récente vague de chaleur extrême et les feux de forêt dans l’Ouest canadien ont souligné l’urgence de s’adapter aux changements climatiques. Dans le Nord, le dégel du pergélisol remet en question les modes de vie et les infrastructures traditionnels. Dans d’autres régions du Canada, les agriculteurs continuent de perdre leurs récoltes à cause de la sécheresse et des inondations, et les collectivités côtières sont aux prises avec des ondes de tempête plus fortes et l’érosion côtière. Avec la poursuite du réchauffement, ces types d’événements deviendront plus fréquents et démontrent la nécessité d’accélérer le rythme des mesures d’adaptation parallèlement aux efforts continus d’atténuation.

Les risques potentiels pour la sécurité et les perturbations de l’activité économique qui peuvent résulter de phénomènes météorologiques extrêmes soulignent l’importance de renforcer la résilience et la redondance du système de transport canadien dans toutes les régions, notamment en adaptant nos activités, nos pratiques et notre infrastructure. Le secteur des transports est à divers stades de préparation pour répondre à ces besoins croissants.

Le Nord du Canada se retrouve confronté à une réalité unique, avec ses conditions météorologiques de plus en plus difficiles et imprévisibles, ses populations réduites et dispersées, ainsi que ses limites au niveau de la chaîne d’approvisionnement et des infrastructures. Le réchauffement rapide représente aussi d’importantes et immédiates menaces à la fiabilité des transports ainsi qu’à la salubrité et la sécurité alimentaire du Nord, y compris la détérioration des surfaces par la dégradation du pergélisol, des saisons hivernales plus courtes et une navigation maritime imprévisible en raison des conditions inattendues des glaces. La pandémie mondiale de la COVID 19 a mis en évidence les défis sans précédent auxquels peuvent être confrontées les collectivités nordiques et éloignées, compte tenu de leur dépendance à l’égard de chaînes d’approvisionnement fiables pour la livraison de biens et de services essentiels, le transport étant un élément vital pour ces collectivités, ainsi que pour leur développement social et économique.

Innovation

Suivre le rythme de l’innovation en tant qu’instrument de réglementation de la sécurité et de l’économie tout en favorisant les solutions de mobilité intelligente pour améliorer la compétitivité mondiale du Canada et sa qualité de vie

- L’adaptation appropriée des technologies nouvelles et émergentes, comme l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation, pourrait devenir un facteur clé pour optimiser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, de la mobilité des personnes et de la sécurité.

- Les VCA et les SATP (ou « drones ») peuvent procurer des avantages énormes pour la société, l’économie et la sécurité.

- Mais il existe également des risques avec ces nouvelles technologies qui peuvent réduire l’efficacité ou aggraver les tendances, telles que la congestion et les émissions des véhicules, ou créer de nouveaux risques pour la sécurité; éviter ces risques nécessite une planification efficace, un engagement et des politiques réfléchies.

- Le respect de la confidentialité des données sera essentiel à l’adoption réussie de nouvelles technologies de transport pour répondre aux attentes des Canadiens selon lesquelles leurs données personnelles seront conservées en toute sécurité.

Plus d'info

Alors que la COVID 19 a accéléré le rythme d’adoption des solutions technologiques, l’expansion de l’intégration des technologies numériques, telles que l’IA et l’automatisation, pourrait servir de catalyseurs clés pour optimiser l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et la mobilité des biens et des personnes. Pour soutenir la reprise économique et la compétitivité mondiale du Canada, il faudra équilibrer les objectifs de réduction du fardeau réglementaire et de facilitation de l’innovation tout en garantissant le respect des normes en matière de sécurité, de sûreté et d’environnement de calibre mondial.

La façon dont les personnes et les marchandises circulent, en particulier dans les zones urbaines, approche d’un point d’inflexion, sous l’impulsion d’une série de tendances technologiques et sociales convergentes. L’exploitation des améliorations technologiques est de plus en plus considérée comme un moyen d’obtenir un avantage concurrentiel. La prochaine génération de transports et d’infrastructures définira la façon dont les personnes, les biens, les services et les données se déplaceront au 21e siècle, et sera essentielle à la compétitivité mondiale du Canada et à son leadership dans l’économie mondiale axée sur la technologie.

Ces technologies et modèles nouveaux peuvent contribuer à répondre aux besoins de mobilité des Canadiens, y compris une population vieillissante, et à changer le mode et le lieu de production des biens, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur les flux commerciaux et la demande de transport. Les régimes législatifs et réglementaires devront faire preuve de souplesse et d’intelligence pour concilier les progrès technologiques avec les normes élevées de sécurité des transports et de protection de la vie privée auxquelles s’attendent les Canadiens.

Un exemple du potentiel important des nouvelles technologies dans les transports est l’essor des VCA, qui pourraient avoir des avantages de grande portée sociale, économique et sécuritaire. Cette innovation a provoqué une intense concurrence mondiale pour un premier rôle dans leur conception, leur développement et leur déploiement. De plus, les SATP ou « drones » constituent une autre nouveauté qui pourrait avoir de nombreux avantages, puisque cette technologie offre un large éventail d’utilisations possibles, allant des livraisons commerciales du dernier kilomètre (p. ex. Prime Air d’Amazon) au soutien des opérations de sécurité publique et d’application de la loi (p. ex. la surveillance des frontières), y compris les inspections et autres activités de surveillance par Transports Canada (TC) et d’autres organisations fédérales. L’essor rapide de plus gros SATP électriques ayant le potentiel de transporter des marchandises et des passagers présente des possibilités de développement économique pour le vigoureux secteur aérospatial du Canada afin de mieux relier les collectivités traditionnellement mal desservies par le secteur du transport aérien.

La COVID 19 a accéléré la numérisation, créant une occasion d’investir dans de nouvelles technologies, données et collaboration intersectorielle pour mieux optimiser les chaînes d’approvisionnement et obtenir une vision axée sur la collaboration de l’infrastructure qui la prend en charge, augmentant ainsi la capacité. Des applications de plus en plus sophistiquées sont créées grâce à l’essor de technologies telles que l’IA et l’Internet des objets (IdO). Ces technologies et applications se sont révélées prometteuses en ce qu’elles haussent l’optimisation et la réactivité, améliorent la productivité, réduisent les coûts sur le plan de la logistique, du transport, des frontières et des transferts d’informations, générant ainsi une meilleure capacité de traitement et une plus grande visibilité de la chaîne de valeur, de bout en bout.

Par exemple, de nouvelles solutions d’IA sont intégrées dans les systèmes de transport de pointe, l’inspection des cargaisons et le traitement des documents de transport. Les innovations de la chaîne de blocs ont été couronnées de succès en tant que base de la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale, tandis que les dispositifs et capteurs de l’IdO permettent de faire le suivi des conteneurs d’expédition en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité et la transparence du transport des marchandises.

Pour aider à résoudre les problèmes de transport urbain, il faut tirer parti des nouvelles technologies, car la promotion de solutions de mobilité intelligentes présente des occasions importantes offrant des possibilités telles que : l’infrastructure numérique, les capteurs et la connectivité pour changer la façon dont les routes sont utilisées et gérées; de nouveaux modes de transport en commun et des améliorations aux services existants grâce au déploiement de véhicules électriques à la demande, partagés et, éventuellement, de VCA qui sont reliés aux services de transport en commun en guise de complément; de nouvelles plaques de mobilité offrant une gamme d’options de voyage pour relever les défis du premier et du dernier kilomètre et offrir une expérience de voyage plus harmonieuse (par exemple, la mobilité en tant que service).

Cependant, alors que ces technologies et modèles commerciaux prometteurs sont susceptibles d’avoir de nombreux avantages, sans un leadership gouvernemental fort, certains risques connexes peuvent réduire leur efficacité ou même aggraver les tendances existantes. Par exemple :

- À mesure que les villes évoluent et s’adaptent à l’utilisation croissante des VCA, des services de mobilité partagée et des livraisons de micro marchandises (p. ex., Amazon), ces services de transport et de livraison améliorés présentent également un risque d’effets négatifs, comme une congestion accrue qui pourrait découler d’une planification fédérale, provinciale et municipale inadéquate. Il y a également des défis à relever pour répondre aux demandes croissantes en matière d’infrastructure physique (p. ex. le marquage des voies lisible par machine, la signalisation routière) et d’infrastructure numérique (p. ex. 5G, les technologies de communication d’infrastructure à véhicule), qui sont nécessaires pour le déploiement de technologies de pointe en matière de transports, comme les VCA.

- Le respect de la confidentialité des données. L’élimination de ce risque sera essentielle à l’adoption réussie de nouvelles technologies (p. ex., 5G) dans un environnement de transport de plus en plus interrelié, car les Canadiens et les entreprises s’attendent à ce que les données personnelles et commerciales, qu’elles soient recueillies par les gouvernements ou par l’industrie, demeurent en sécurité et sous protection. En tant qu’organisme de réglementation, TC a la responsabilité clé de maintenir une forte capacité de cyberrésistance au sein de ses propres activités et de jouer un rôle d’avant garde dans l’élaboration de l’expertise, de l’orientation et de l’avancement des politiques pour soutenir l’industrie des transports.

Pour rester compétitif dans l’économie mondiale à la suite de la COVID-19, tout en optimisant la sûreté et en rétablissant la confiance du public à l’égard du secteur du transport aérien, il faudrait tirer parti de l’innovation, de l’analyse des données et du partage de l’information, comme il faudra renforcer les partenariats pour répondre à l’augmentation du volume de passagers et de marchandises, à l’évolution des menaces et des risques ainsi qu’aux attentes croissantes des passagers. Les progrès technologiques, comme la biométrie, permettent la vérification de l’identité et pourraient renforcer la sûreté des transports pour faciliter la circulation efficace des personnes, en particulier aux aéroports et autres plaques tournantes importantes de transports. Le recours à des technologies de pointe permettra également à TC de suivre le rythme des partenaires internationaux et de répondre aux attentes accrues des passagers pour un service rapide, transparent, sans contact et sans papier, tout en protégeant la confidentialité.

Cadres stratégiques et de gouvernance

Renouveler les cadres stratégiques et de gouvernance des transports à l’appui d’un secteur des transports efficace, concurrentiel et viable

- Le ministre des Transports est responsable de l’un des plus importants portefeuilles fédéraux, qui englobe des sociétés d’État et des organisations à gouvernance partagée (comme les administrations aéroportuaires et les administrations portuaires du Canada), ainsi que des fonds et des tribunaux.

- Le ministre joue un rôle de premier plan en sélectionnant des candidats qualifiés pour plus de 300 nominations visant à pourvoir un vaste éventail de postes auprès du gouverneur en conseil et au sein de différents ministères (comme des présidents, des DG, etc.).

- Transports Canada (TC) continue de miser sur sa transformation et d’y donner suite en modernisant ses pouvoirs et en tirant parti des nouvelles technologies numériques, particulièrement à la lumière des retombées de la COVID 19, afin que ses cadres stratégiques et sa prestation de services répondent aux besoins en évolution rapide des Canadiens et du secteur des transports.

Plus d'info

Le mandat de TC consiste à servir les Canadiens au quotidien en favorisant l’établissement d’un système de transport canadien sécuritaire, sûr, efficace et respectueux de l’environnement.

Le Ministère a été créé par la Loi sur le ministère des Transports en 1936. Jusqu’au milieu des années 1990, le mandat de TC comprenait la propriété et l’exploitation d’infrastructures de transport clés, notamment la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada et de nombreux aéroports et ports. Au cours des 30 dernières années, les gouvernements canadiens ont pris un certain nombre de mesures concertées touchant le secteur des transports, notamment la déréglementation des marchés, la cession d’actifs et la libéralisation du commerce et des investissements internationaux. La structure et le mandat actuels du Ministère reflètent ces changements. La décentralisation des responsabilités opérationnelles et la réinvention fondamentale subséquente de TC ont permis au Ministère de se concentrer sur son rôle d’organisme de réglementation de calibre mondial, ainsi que sur l’élaboration et la promulgation de politiques et de programmes fédéraux. Des organismes de gouvernance partagée, notamment des administrations aéroportuaires et portuaires, ont été mis en place pour assumer des responsabilités de nature plus opérationnelle, car ces administrations sont mieux placées pour prendre des décisions opérationnelles en tenant compte des réalités locales. Le Ministère continue de bâtir et de réaliser sa transformation en modernisant ses administrations et en tirant parti des nouvelles technologies numériques afin que ses cadres en matière de lois, de politiques et de prestation de services soient souples, intelligents et fiables afin de répondre aux besoins en évolution rapide du secteur des transports et de la population canadienne.

Le portefeuille des Transports étant l’un des plus importants du gouvernement fédéral, englobant des sociétés d’État, des organisations à gouvernance partagée, des organismes et des tribunaux, il est prudent de veiller à ce que les cadres de gouvernance et les approches stratégiques restent modernisés, en particulier à la lumière des retombées de la COVID 19, qui a mis à l’épreuve les cadres du marché des transports du Canada.

Afin de préserver l’équité et l’accès à la justice, le portefeuille comprend deux tribunaux, dont l’Office des transports du Canada et le Tribunal d’appel des transports du Canada, offrant des mécanismes de recours conformément aux pouvoirs énoncés dans diverses lois fédérales sur les transports. Il existe également deux « fonds » qui sont administrés sans lien de dépendance pour déterminer la portée des recours financiers en cas d’accident, notamment la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et le Fonds en cas d’accidents ferroviaires mettant en cause des marchandises dangereuses. Ces organisations sont de nature quasi judiciaire, avec la capacité de rendre des décisions exécutoires sur des questions relevant de leurs pouvoirs respectifs. Bien que le ministre des Transports ne participe pas à la prise de décisions de ces organisations, le ministre est responsable devant le Parlement de leur rendement, y compris les nominations à des postes de direction et la garantie de la suffisance des fonds de l’industrie.

Un certain nombre de pressions externes sont apparues au fil du temps, notamment dans le cadre des contraintes liées à la COVID 19, qui ont eu une incidence sur les entités de transport à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur du portefeuille de transport, notamment :

- Attentes accrues en matière de services : Les APC subissent des pressions de la part des utilisateurs maritimes pour qu’elles s’attaquent aux problèmes de manque de capacité et de congestion, ainsi qu’à une gouvernance désuète. De plus, le volume de plaintes déposées en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens impose des exigences accrues pour que l’Office des transports du Canada soit en mesure de les traiter en temps opportun. De plus, de nombreux expéditeurs de marchandises sont « captifs » des deux principales compagnies de transport ferroviaire de marchandises au Canada et cherchent à avoir accès plus rapidement à des recours en vertu de la Loi sur les transports au Canada.

- Contraintes financières : La COVID 19 a gravement affecté les exploitants de services voyageurs au Canada, qui comprennent plusieurs entités de portefeuille fédérales qui font face à des défis financiers pour fournir des services, telles que VIA Rail, Marine Atlantique S.C.C. et l’Office des transports du Canada. De plus, le cadre de recouvrement des coûts de TC nécessite une modernisation pour aider à maintenir les services du Ministère, tandis que les nouveaux frais exigent la prise en compte des retombées de la COVID 19 sur le secteur des transports.

- Demande de mobilisation et de partenariats : Les consultations et les activités de mobilisation sont particulièrement importantes pour un secteur défini par les fournisseurs et les utilisateurs de transport, ce qui nécessite une approche équilibrée. Par exemple, alors que la Loi sur la modernisation des transports a apporté d’importants changements pour favoriser une transparence et une efficacité améliorées dans le secteur ferroviaire, des défis subsistent pour équilibrer les demandes des clients ferroviaires et des compagnies de chemin de fer. De plus, les engagements visant à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones concernent le Ministère, car d’importants actifs et infrastructures de transport se trouvent souvent à l’intérieur ou à proximité des réserves et des territoires traditionnels, tels que des ports et aéroports ainsi que des voies ferrées.

- Gouvernance évolutive : Certains éléments du portefeuille des transports pourraient être modernisés afin de mieux garantir que les entités sont en mesure de s’acquitter efficacement de leurs mandats et d’appuyer un secteur des transports concurrentiel et viable.

Pouvoirs et leviers fédéraux